スタッフブログ

ノルウェージャン•フォレストキャットのめんまについて

獣医師の安藤です。

お正月を迎え、もうすぐ2月という時の流れの早さに驚いています。

今日は私の飼い猫、ノルウェージャン•フォレストキャットのめんまについてお話しようと思います。

家に迎えてから早7年。初対面にも関わらず、私の膝の上で熟睡していた子猫時代。

成長した今でも相変わらずマイペースで、たまにかまってくれる家族の癒しの存在です。

現在は離れて暮らしているのですが、時々帰って全身を触るようにしています。

去年の11月、いつも通り撫でまわしていたところ、右側の第二乳腺付近に7mmほどの硬いしこりを発見しました。

猫の乳腺腫瘍は悪性腫瘍(乳腺癌)である確率が8〜9割、発見した段階で転移していることも多い疾患です。

全身検査を行ったところ、幸いにも明らかな転移所見はなく、後日右側乳腺全摘出手術を実施しました。

猫の乳腺腫瘍の積極的な手術方法は、犬の場合と少し違います。

しこりだけをとるのではなく、腕の付け根のリンパ節から、後肢の方のリンパ節まで入るように乳腺を全て摘出する術式が基本となります。悪性度が高く、しこり自体が小さくてもリンパ節へ転移する可能性があるためです。

傷もその分広範囲になるため、飼い主としては抵抗感がありますが、今できる限りの治療をと、私はこの手術方法を選択しました。

抜糸まで無事に終了し、現在は以前と変わらない生活を送ってくれています。

性格にも依存しますが、猫さんはしっかり触られるのを嫌がったり、長毛種では特に被毛によってできものの発見が遅れてしまうことが多々あります。

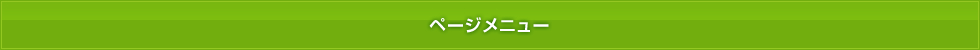

乳腺腫瘍の場合は、発見したときの腫瘍の大きさや転移の有無が余命に深く関与しますので、日々のスキンシップを大切にしていただければと思います。

また、早期の避妊手術も予防には効果的です。

(写真1:猫の乳腺腫瘍の大きさと生存中央値について)

ご家族のわんちゃん、ねこちゃんに病気の診断がなされた時、今後の治療方針などについて悩んでしまうことがあると思います。その際に前へ進めるようお手伝いできればと思いますので、ご相談ください。

(写真2:術後、階段を登れるまで回復し嬉しそうなめんま)

クッシング症候群について

こんにちは、獣医師の盧です。

今回はクッシング症候群についてお話ししたいと思います。

クッシング症候群はまた副腎皮質機能亢進症ともいいます。

副腎は腎臓の上にある一対の臓器で、生命を維持するのに不可欠なホルモンを分泌しています。

ホルモンの分泌をうまく制御できなくなることによって、さまざまな症状が現れます。

主に見られる症状には、多飲多尿や多食、腹囲膨満(お腹が張ってきて太鼓腹のような外貌になること)、皮膚のトラブルが挙げられます。

診断に必要な検査は血液検査、超音波検査、尿検査などがありますが、これらは副腎皮質機能亢進症と類似の疾患とを鑑別するために必要です。

最終的に副腎の機能が亢進しているぞーということを証明するためにはACTH刺激試験や低濃度デキサメタゾン抑制試験といったホルモンの検査が必要です。

ホルモンの検査で明らかに値が高い場合は副腎皮質機能亢進症と診断できます。

もちろん、中にはホルモン検査の値が微妙に高いけど診断基準には至っていない子たちもいます。

その場合は症状、血液検査や超音波検査、尿検査などの検査結果を併せて副腎皮質機能亢進症と診断する場合もあります。

治療は副腎ホルモンの分泌を抑える薬の投与になりますが、冒頭でも言ったように副腎が出しているホルモンは生命維持に極めて大事なものです。したがって、分泌を抑えすぎるのも良くなく、適正な用量に調整することが重要です。

うまく治療していくためには、ご家族様にご協力していただくことが必要不可欠です。

愛犬や愛猫のことで少しでも気になるところがあれば、いつでもご相談ください。

犬の膿皮症について

こんにちは。獣医師の藤森です。

今回は犬の膿皮症についてお話しします。

「膿皮症」みなさんは聞いたことがあるでしょうか?

膿皮症は皮膚の感染症です。

症状として皮膚炎、痒みなどが見られます。

検査は症状のある部分にテープやスライドガラスを貼り付けて顕微鏡で見ます。

膿皮症になると、皮膚にこのような赤いブツブツができたり

毛がボソボソとカサブタと共に抜けることがあります。

このように炎症細胞とその中に細かい粒々が見えます。

この粒々が膿皮症の原因となる細菌たちです。

膿皮症は痒みの原因となり放っておくと皮膚が真っ赤になったりゴワゴワになってしまいます

膿皮症の治療はシャンプーなどの外用剤や抗生剤で行われます。

しかし、アレルギー性皮膚炎やホルモン疾患などの基礎疾患がある子では再発を繰り返すことが多いです。

皮膚にブツブツができていたり痒そうにしている場合は相談してみましょう。

待合室のご紹介

こんにちは、受付の神宮です。

病院が入間市狭山台に移転して、来年4月で9年になります。

今更とは思いますが初めてご来院される方も毎日多くいらっしゃいますので今回は待合室の紹介をさせていただきます。

まず正面入口を入るとご案内と受付カウンターがあります。

ご来院の際にはご案内、または受付カウンター内のスタッフにお声掛けください。

こちらが待合室です。

猫ちゃん専用の待合室もあります。

奥にもお席があり、診察室は8診まであります。

8診の手前は入院をされている患者様用の面会室になっています。

お手洗いは入口を入って右側にあります。

リードフックやキャリーを置くスペースがあり、動物ちゃんと一緒に入れます。

小さめですがドッグランもあり、わんちゃん達の診察の待ち時間や移動の気分転換にご利用ください。

混雑時は待合室がいっぱいになる事がございます。

お車でお待ちになられる場合は、診察の順番が来たら携帯電話にご連絡を差し上げる事も出来ますので受付スタッフにお声掛けください。

ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。

日本ならではの景色

こんにちは、看護師の粂川です。

最近は冷え込む日もあり、やっと冬らしくなってきましたね。

私事ですが、11月末に紅葉を見に行ってきました。

時期的に遅いかなと思いましたが、今年は気温が高い時期が長かったこともあるのか、まだまだ綺麗に色づいていており、緑から黄、橙、赤と綺麗にグラデーションがかかり、とても綺麗でした。

日本人にとって紅葉は秋の風物詩ですが、調べてみると、世界中で見られるものではないようです。

紅葉が見られる地域は東アジアやアメリカ、ヨーロッパの一部に限られ、中でも日本は紅葉する木の種類が多く、色彩豊かな紅葉を見ることができるようです。

気候変動により、日本の四季が無くなってしまうのではないかという話も耳にしますが、日本ならではの景色は守っていきたいですね。

今年もあとわずかになりました。

寒暖差が激しいですが、皆さん体調管理にお気をつけてお過ごしください!

デグーのきなこ

こんにちは。動物ケアスタッフの黒澤です。

以前、ブログでご紹介したデグーのきなこですが、我が家にやってきてから約1年が経ちました。

少しおっちょこちょいなところが可愛らしく、頭や顎を撫でてもらうのが大好きな子です。

デグーは生後1年程で大人へと成長します。

当時生後半年くらいだったきなこも、今では生後1年と4ヶ月となり、すっかり大人へと成長しました。

我が家に来たばかりの頃は100g程だった体重も今は170gまで大きくなりました。

ですが、夏頃には190g程あり少し体重が減ってしまったので、少し体重を増やすためにご飯の量を増やしていこうかと思います。

デグーの平均寿命は5年〜8年程と言われています。

長生きする子の中には10年程生きた子もいるそうです。

先代のデグーは歯の病気になり、6年程で亡くなってしまいました。

歯が伸びすぎて、鼻を圧迫してしまい呼吸が苦しくなり、またご飯を食べるのも困難になりました。

きなこには、同じような苦しい思いをさせたくないのと、少しでも一緒に過ごせる日々が多くあってほしいです。

その為にも健康で長生きできるようにこれからも大切にお世話をしていきたいと思います。

最後に撫でられて気持ちよさそうにしてるきなこの写真をお見せします。

ダニについてのお話です

近郊の山でも紅葉が進み、渋みのある山肌になってまいりました。

いよいよ晩秋〜初冬といったところでしょうか。寒暖差の激しい日々が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょう。

暖かい日中には、お散歩しているワンちゃんや、ひなたぼっこしているネコちゃんを見かけることもしばしば。

ハエやカなどの昆虫も減ってきましたね。

しかし、屋外にはまだまだ危険が潜んでいるかもしれません。

皆さんご存知の“ダニ”は、秋でも油断できない虫の一つです。

ダニの活動期としては、12月は少々遅めかも知れませんが… 今回はダニについてのお話です。

そもそもダニとはどんな生き物でしょう。

ダニは節足動物門-クモ綱-ダニ目に分類される虫で、“昆虫”ではありません。

吸血するものから、血を吸わずに他の虫、植物、動物の皮脂を食べたり、衣類についたり、動物の皮膚にトンネルを掘ったり、蜂の気管に寄生するものまで多種多様です。

中でも、ワンちゃんやネコちゃんにくっついて吸血するものは後気門目と呼ばれ、マダニの仲間が該当します。

マダニは、卵→幼ダニ→若ダニ→成ダニの順に成長し、各段階で十分に血を吸うと、脱皮して次の発育段階に進みます。

日本で見られる多くの種は、宿主の体から一旦落下して地面で脱皮します。

脱皮が終わると、二酸化炭素や赤外線を検知し、動物にくっついて吸血するのです。

成ダニは吸血を終えると再び地面に落下し、落ち葉や草の陰に数千個の卵を産みます。

孵化した幼ダニは動物の体毛にトラップされると瞬く間に散らばってしがみつくのです。

これが厄介で、ちょっとやそっとでは振り払えず、吸血すると口器はしっかり皮膚に食い込みます。

私自身山が好きで、時々運悪く幼ダニの群れに突撃することがありますが、数十匹程が一斉に衣服に広がる光景は恐ろしいです。

マダニの怖さは、咬傷による皮膚炎のみならず、体内に様々な病原体が潜んでいるかも知れない点、それらが傷口から侵入し病気を引き起こすかも知れない点、さらにそれらが別の動物や飼い主に伝播するかも知れない点にあります。

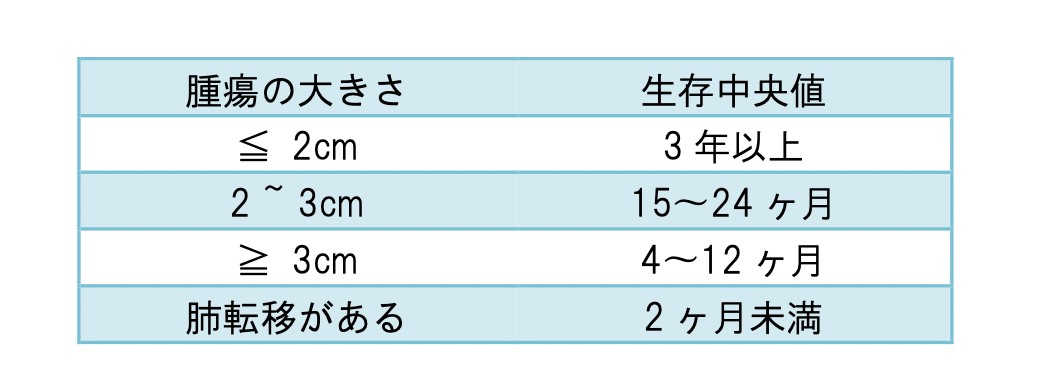

特に動物とヒトの間で伝播する感染症は人獣共通感染症と呼ばれ、マダニはこれらの代表的な媒介者や感染源の一部となり得ます。ワンちゃんやネコちゃんでは、原虫によるバベシア症、ウイルスによる重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、細菌によるヘモプラズマ症、日本紅斑熱、ライム病などの感染症が挙げられます。

マダニの病原体保有率は、流行地域、ダニや病原体の種類、季節によって異なりますが、全てのマダニが病原体を保有しているわけではありません。

ただし、マダニに咬まれて感染症に罹患し、重症化や死亡するワンちゃんやネコちゃんがいるのも事実です。

事前の対策がいかに重要かご理解いただけると思います。

当院HPでも紹介していますように、スポット製剤、スプレー、内服、環境整備などによる予防が効果的です。

また、寄生時には適切な対処が必要になります。お困りの際にはぜひ当院にご相談ください。

大切なワンちゃんやネコちゃんの体を普段からよく観て触ったり、様子を観察してあげることも大切です。

アウトドア好きのワンちゃんやネコちゃんでは、特に気にかけていただけると良いかも知れませんね。

新しく家に来た猫(だいず)について

こんにちは、動物看護師の星です。

今回は訳あって新しく家に来た猫(だいず)についてお話ししたいと思います。

だいずは元々外猫だったので来た初日に、血液検査とウイルスチェックをしたところ、猫免疫不全ウイルス(以下FIV)に感染していることがわかりました。

FIVとは主にケンカなどで咬傷部に唾液が入り込んでしまうことにより感染します。

一度感染してしまうと体内からはウイルスを排除できません。

そのため他の猫ちゃんを飼っている場合は感染防止のために隔離する必要があります。

実家の猫の座り方

こんにちは。受付の松本です。

今年もあと2ヶ月を切り、朝晩冷え込む季節となりました。

毎年この時期になると思い出すのが、下の写真のような実家の猫の座り方です。

そう、「香箱座り」です!

前足を体の下に入れて座っている様子が、お香などを収納する「香箱」に似ていることから名付けられたそうです。

私は今まで、寒いからこの座り方をしているのかなと思っていましたが、気になって調べてみるとそれ以外にも理由があることが分かりました。

①リラックスしている

前足を体の下に入れていることで何かあってもすぐに逃げ出せない状態=すぐに逃げ出す必要がない状況なので、リラックスしていると考えられる。

②体調が悪い可能性

長時間身動きせずに香箱座りをしている=怪我や病気などの痛みを隠している可能性がある。

確かに我が家の猫が尿管結石になった時、②のような様子で鳴いて訴えていたことを思い出しました。

手術をして今は元気に過ごしていますが、シニア期に差し掛かったので普段の様子を気をつけて見ていかなければいけないなと思っています。

皆様も一緒に過ごす大切なご家族の体調に変化がありましたらご連絡ください。

病理診断と特殊染色

こんにちは。病理診断科 技師の密本です。

今回は特殊染色についてお話します。

以前、病理診断の基本染色であるヘマトキシリン・エオジン(HE)染色と、追加検査として行う免疫染色について説明しました。特殊染色も免疫染色と同じで、H E染色では分かりづらいことがある場合に実施する補助的な染色です。

免疫染色は抗原抗体反応を利用して目的とするタンパク質の有無の評価をするのに対し、特殊染色では化学反応を利用して特定の物質の有無を評価します。

当科では10種類の特殊染色を必要に応じて実施し、診断に役立てています。

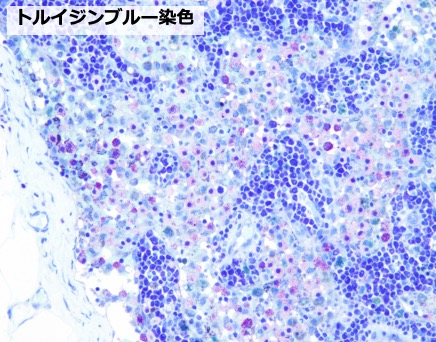

最も行う機会が多いのは、トルイジンブルー染色です。

肥満細胞腫の診断において、リンパ節転移があるかどうか判断するために実施することの多い染色法です。

H E染色とトルイジンブルー染色ではどのように見え方が違うのか見てみましょう。

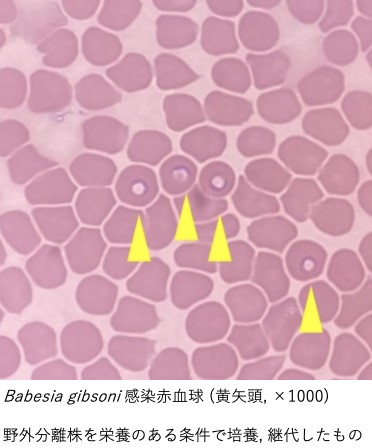

右後肢のできものが肥満細胞腫と診断されたワンちゃんの鼠径リンパ節のH E染色です。

リンパ節には、リンパ球やマクロファージを始めとする免疫細胞がみっちりと存在しているため、H E染色だけでは初期の腫瘍の転移病変は見つけづらいことがあります。

実際、全体が一様に染まっていてパッと見ただけではみんな同じ細胞に見えませんか?

そこで、このリンパ節にトルイジンブルー染色を施しました。

トルイジンブルー染色では肥満細胞の中の顆粒が赤紫色に染まります。

このようにH E染色では分かりづらかったことが、特殊染色を行うことによりはっきりとします。

今後ともH E染色、免疫染色、特殊染色の腕を磨き、当院の病理診断に役立てられるように頑張ります!

貧血もいろいろ

こんにちは、獣医師の遠藤です。

献血についてのお話があったので、今回は貧血についてお話ししていきます。

貧血と聞くと、どこかから出血してしまっていることを想像される方が多いかと思います。

しかし、出血による貧血はほんの一部であり、その他にもいろいろな機序で貧血が起こることが知られています。

例えば赤血球を作る工場(骨髄)に問題がある時、体に必要十分な赤血球が産生できずに貧血となります。

また工場には問題なくとも、備蓄されている材料(栄養)が不足していたり、工場までうまく運搬できなくても、十分な赤血球が産生できなくなってしまいます。

中には不思議なことに、折角自分で作った赤血球を自分自身で破壊してしまう病気も存在します。

その他にも、寄生虫が感染してしまったり、欠陥のある赤血球が作られることで赤血球の寿命が短くなったりするなど、意外と原因は多岐にわたります。

これらは、その他の血液検査や画像検査、骨髄検査などを組み合わせて鑑別していきます。

貧血はさまざまな病気の結果でありサインの1つでもあります。

中には命に関わる場合もあります。

大事なご家族で貧血を認めた場合には、一度ご相談ください。

受付業務について

銀杏

こんにちは。動物看護師の佐藤です。

日が暮れるのが一段と早くなり、朝晩の冷え込みに秋の訪れを感じます。

秋といえば紅葉。わんちゃんと一緒に紅葉を見にお出かけする方々も多いのではないでしょうか。

その際、気をつけていただきたいのがイチョウの木の実である「銀杏」です。

銀杏には中毒症状を引き起こす「メチルピリドキシン」という成分が含まれています。

この成分の過剰摂取により、下痢・嘔吐・元気がなくなるなどの症状が現れます。

また、外種皮には「ギンコライド」という成分も含まれており、触れることで皮膚炎や発疹などを引き起こすことがあります。

もし、誤って食べてしまった場合やお散歩後皮膚に異常が見られた場合は慌てずにまず病院へお電話ください。

いつもいい子でも誤って口に入れてしまう可能性はゼロではありません。

イチョウの木の近くをお散歩する際はいつもより注意してみてください!

献血ボランティアについて

こんにちは。動物ケアスタッフの岡田です。

今回は献血ボランティアについてお話ししたいと思います。

当院では輸血が必要な子に輸血が行えるよう、献血に協力してくれているワンちゃんネコちゃん、そして飼い主様がいらっしゃいます。

輸血をしなくてはならなくなった子がいる際に声をかけさせてもらい、当院へ来ていただき、血液検査を行って健康であるかを確認してから献血を行います。

しかし、献血をする際には幾つか条件があります。

以下は犬の場合です

・若くて健康(1歳〜6歳)

・体重が15kg以上

・狂犬病、混合ワクチン接種を毎年行っている

・フィラリア予防をしている

・雄もしくは出産経験のない雌

・輸血を受けたことがない

また、献血ボランティアに登録していただいている方には翌年のワクチン、フィラリア予防の割引(ワクチン50%off、フィラリア30%off)を特典として行っています。

輸血を行うことにより助かる命があります。

献血ボランティアに興味がある方、登録を考えている方がいましたらスタッフまでお声掛け下さい。

よろしくお願い致します。

猫のマウンティング

みなさん、こんにちは。

動物看護師の梁瀬です。

長かった猛暑も終わりだんだん過ごしやすくなってきて我が家の猫達も布団に入ってくれるようになりました。

今日は我が家の猫がよくやってしまうマウンティングについて調べてきました。

多頭飼いのオス猫はお家の中で順位意識するためにマウンティングをし自分が上であることを主張します。

また、ストレスが溜まってる時や縄張り争いでもすることがあるそうです。

うちのオス猫もメス猫がご飯を食べてる時、メス猫を撫でた後などにマウンティングすることが多いです。

マウンティング行動はただのじゃれ合いで遊びの延長の場合もあるそうです。

ですが、マウンティングしながらしつこく噛み付いている場合などはやめさせてあげるのが良いみたいです。

オス猫のしつこいマウンティングは、去勢することである程度軽減されます。

性格も穏やかになりますし、縄張り争いなどもする必要がなくなるので穏やかな性格になるでしょう。

また、運動させてあげることも大切です。

アクティブなオス猫は相手に思わぬケガをさせてしまう事もあるので、十分注意が必要でしょう。

最後にうちの猫のマウンティング中の写真です。

『心タンポナーデ』について

こんにちは。

画像診断科を担当しております獣医師の勝山です。

今回は『心タンポナーデ』についてお話したいと思います。

『心タンポナーデ』という言葉は、あまり聞き慣れない言葉だと思います。

まずは心臓の機能や構造について簡単にお話したほうがわかりやすいと思います。

心臓は皆様ご存知の通り、血液のポンプの役割をしており、全身からかえってきた血液を肺に送り、肺できれいになった血液を全身に送っています。

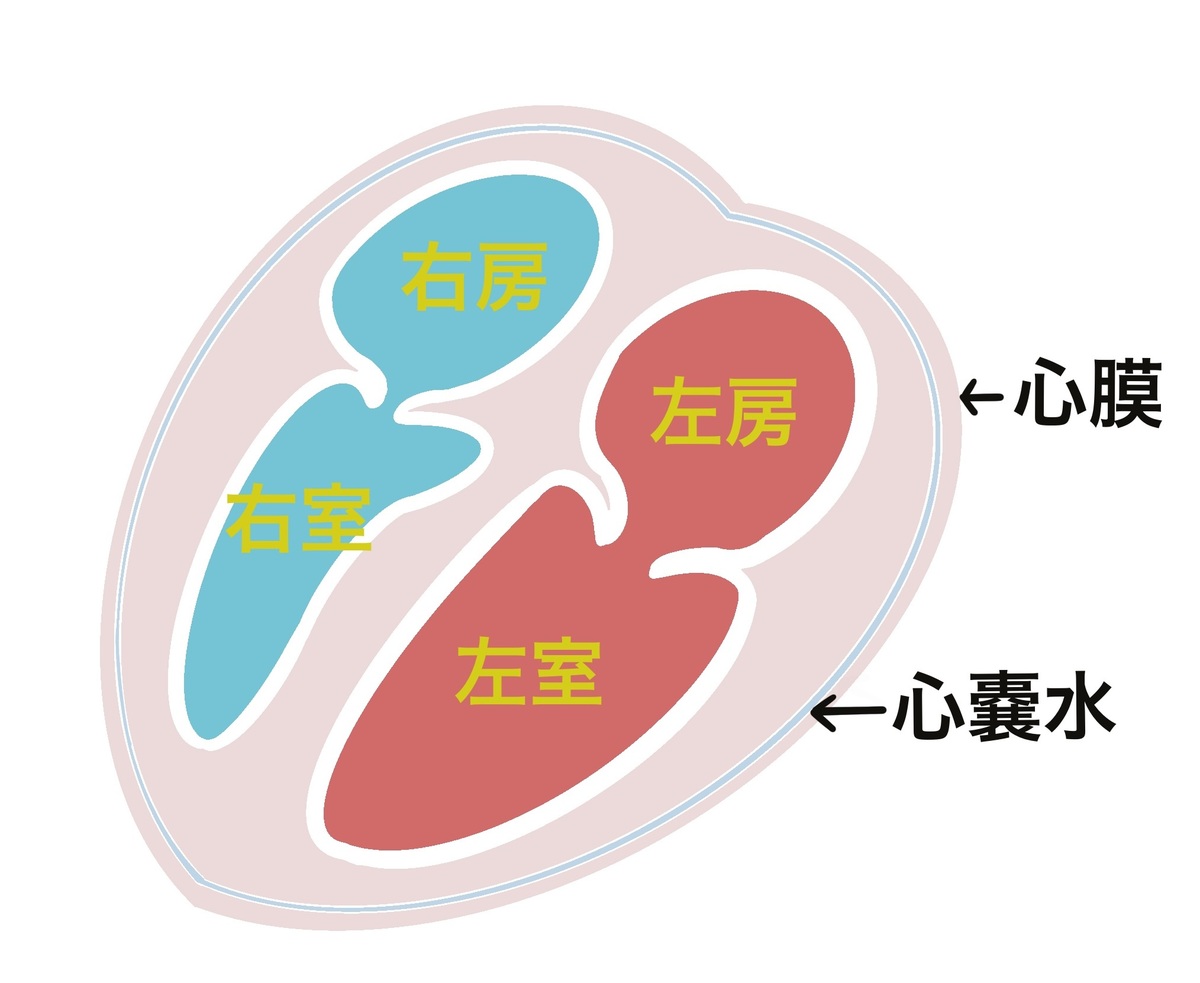

そして、心臓は心膜という膜で覆われているのですが、心臓と心膜の間にたまる水のことを心嚢水(心膜水)といいます。

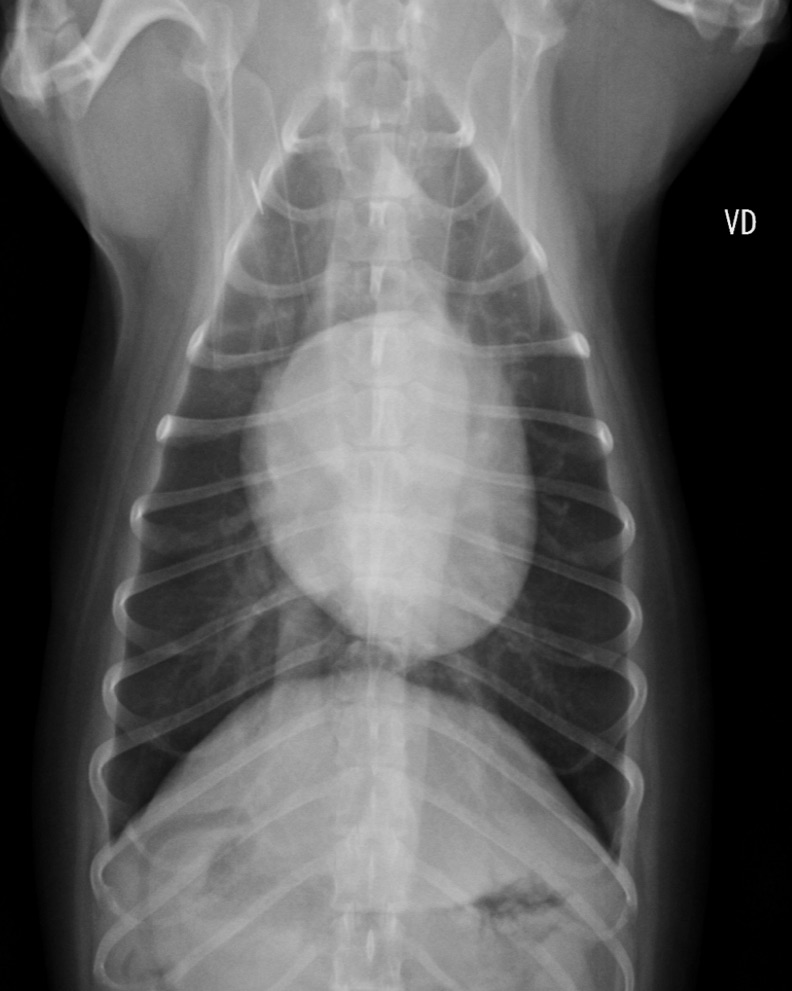

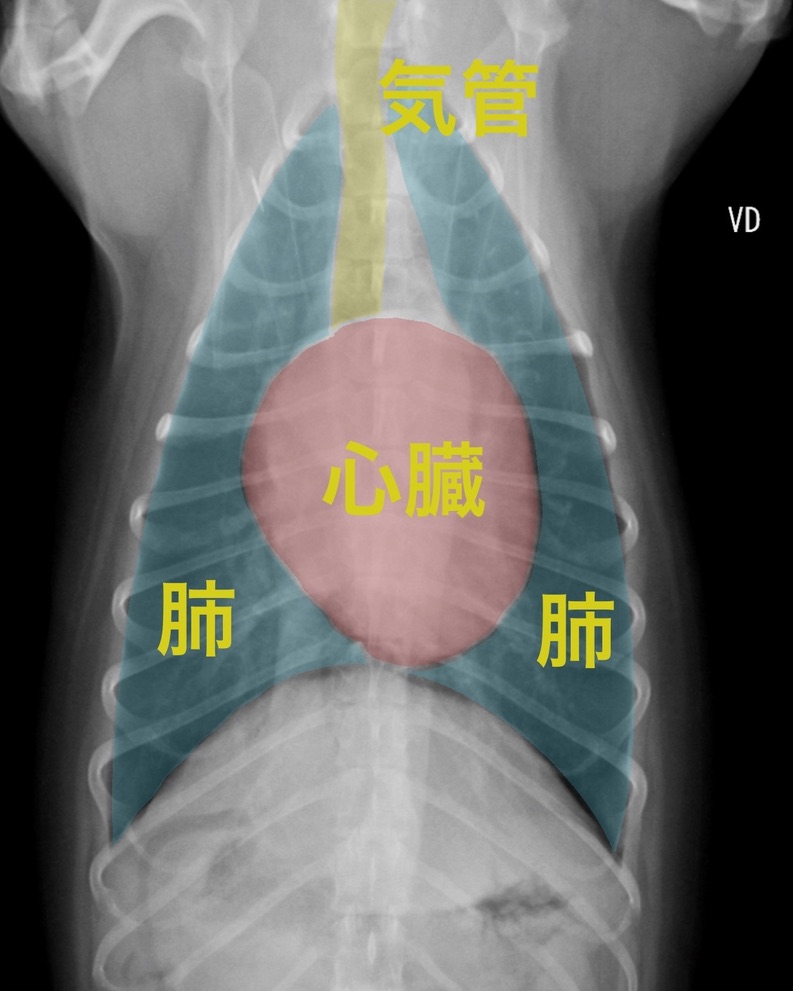

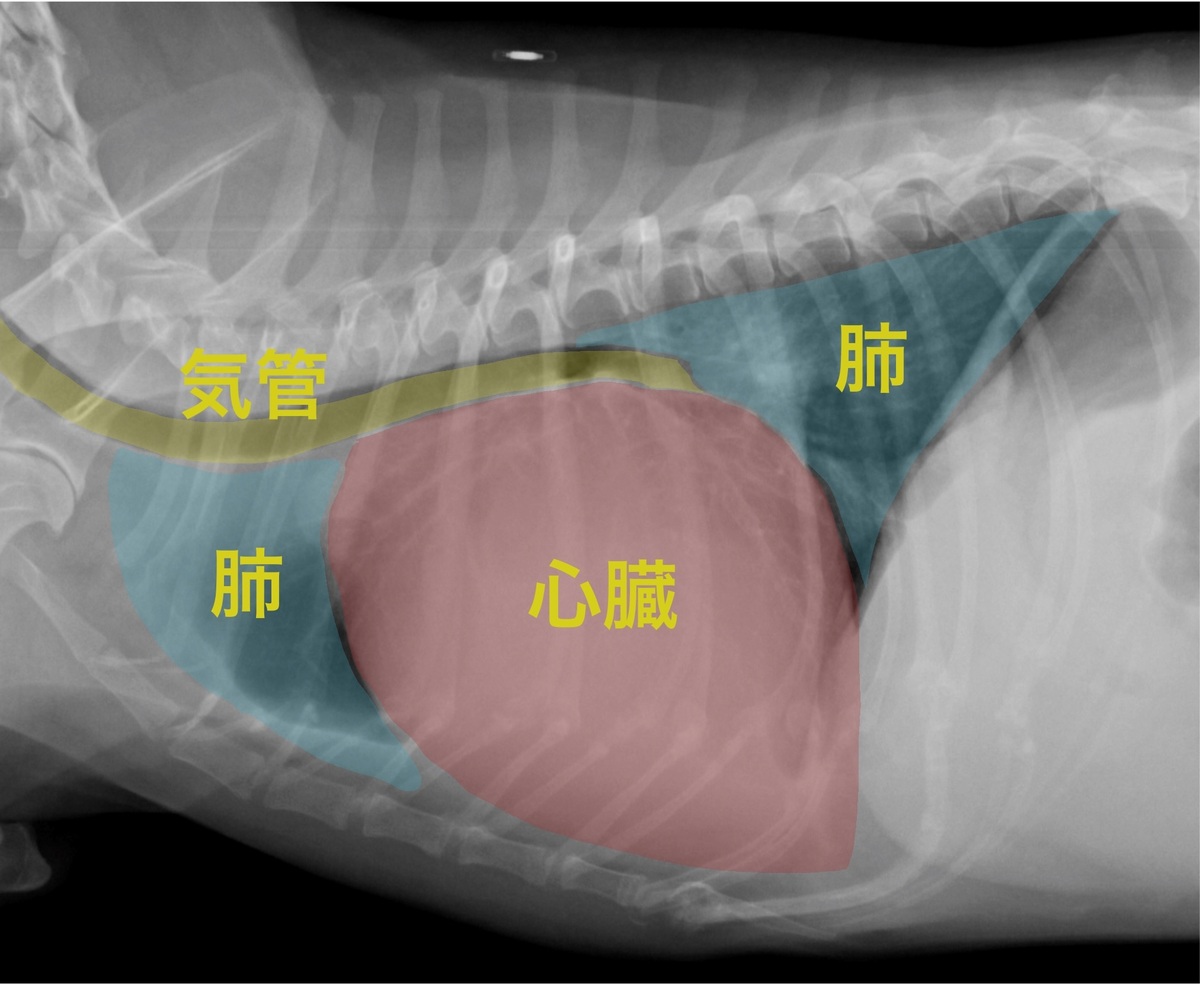

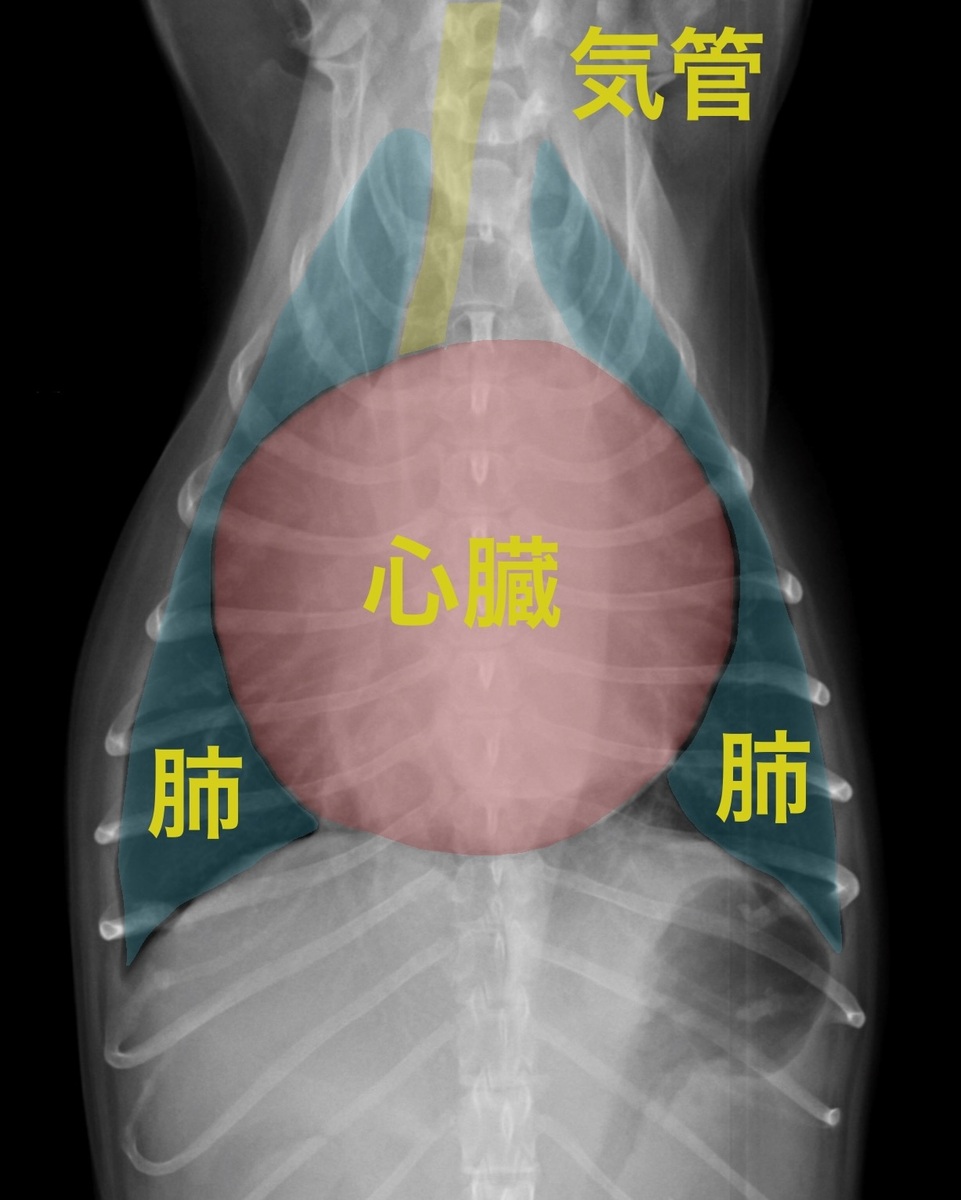

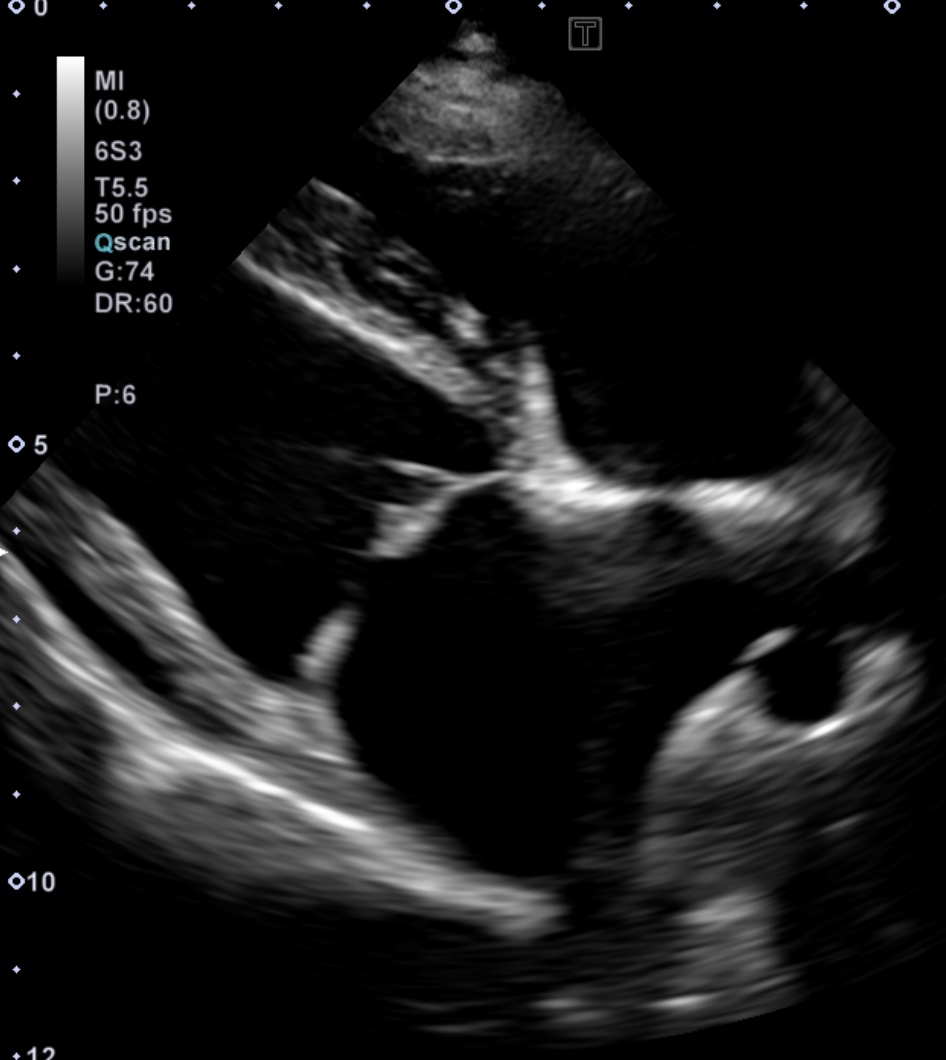

【正常な心臓】

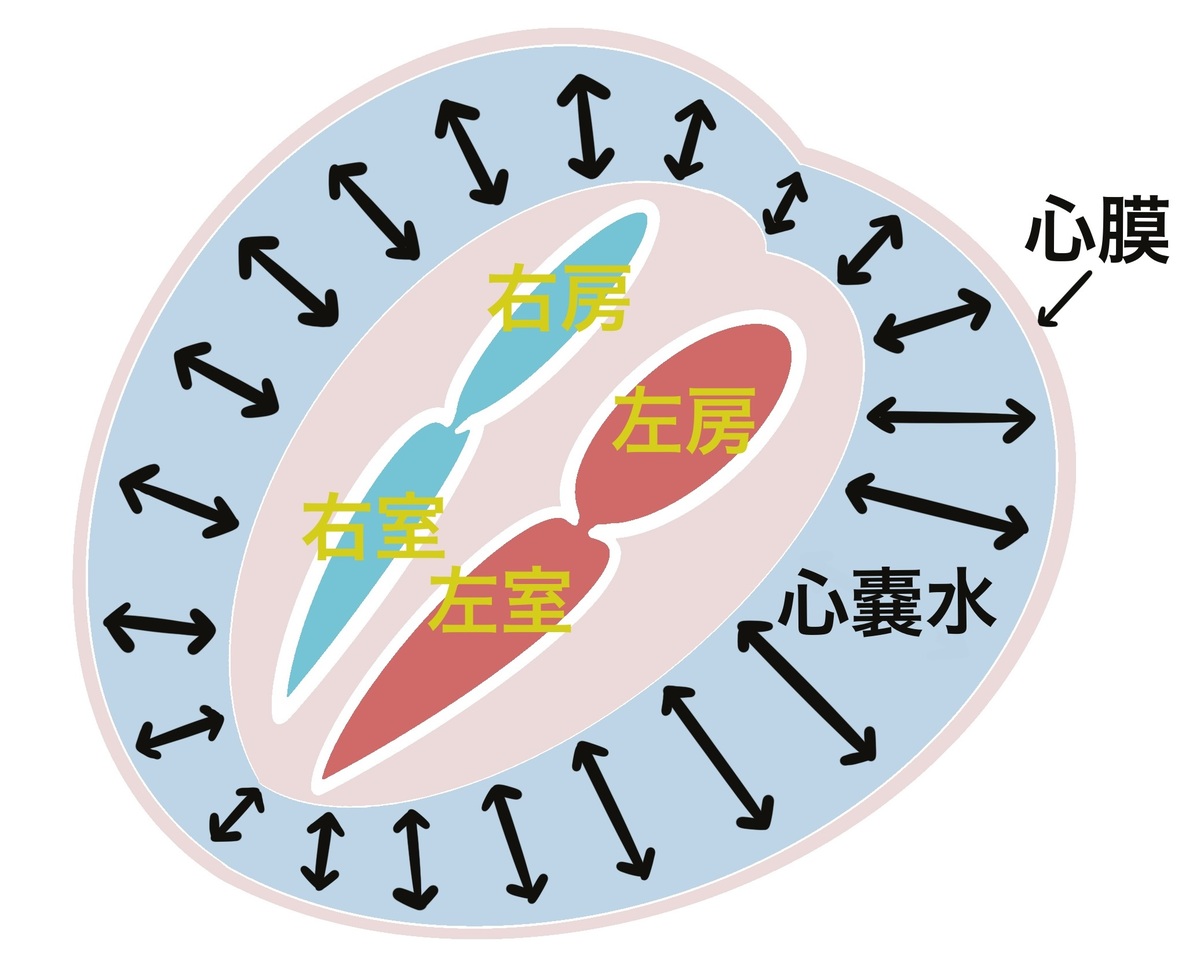

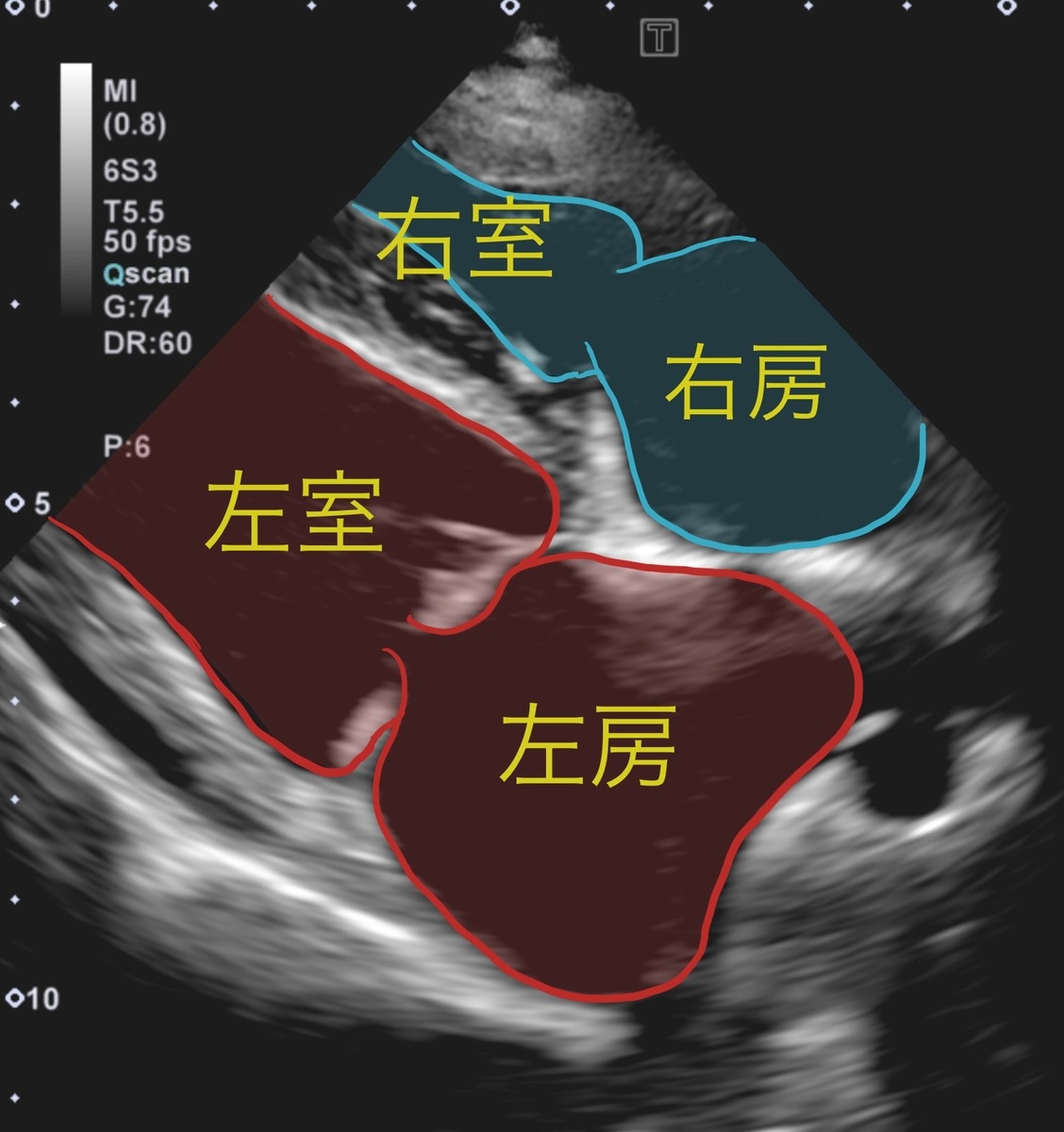

【心タンポナーデ】

心嚢水は心臓を動きやすくしたり心臓を守ったりする役割があり、正常でも微量にありますが、なんらかの原因により増えてくることがあります。

『心タンポナーデ』は、この心嚢水がたくさんたまってしまうことによって心臓がつぶれてしまい、心臓のポンプの役割ができなくなった状態のことを言います。

心臓のポンプ機能がうまく働かないと、全身にうまく血液を送れないため低血圧になり、突然倒れる、動きが悪くなる、呼吸が苦しいなどの症状が出ます。

原因はいくつかありますが、心臓にできた腫瘍からの出血で起こることが多いです。

心タンポナーデになっている場合には速やかに心嚢水を抜いて心臓のポンプ機能を復活させないと命にかかわります。

このような症状が出た場合には緊急でご来院いただき、すぐに検査や処置をする必要があります。

ご来院後、すぐに身体検査や血圧測定などを行います。

また、同じ症状で他の病気(お腹のできものの破裂など)があることもあるので、画像検査を行って原因を特定します。

心タンポナーデになっている場合には超音波で確認しながら針を刺して心嚢水を抜きます。

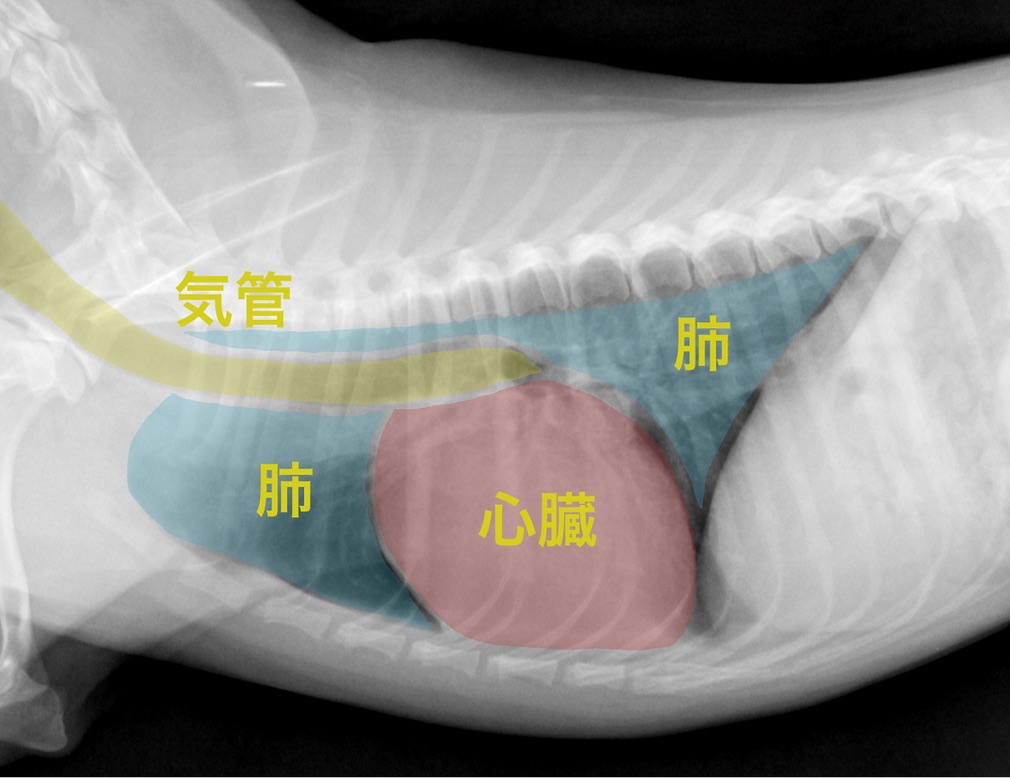

【正常な犬の胸部X線画像】

【心タンポナーデの犬の胸部X線画像】

正常と比べると心臓がかなり大きくなっています

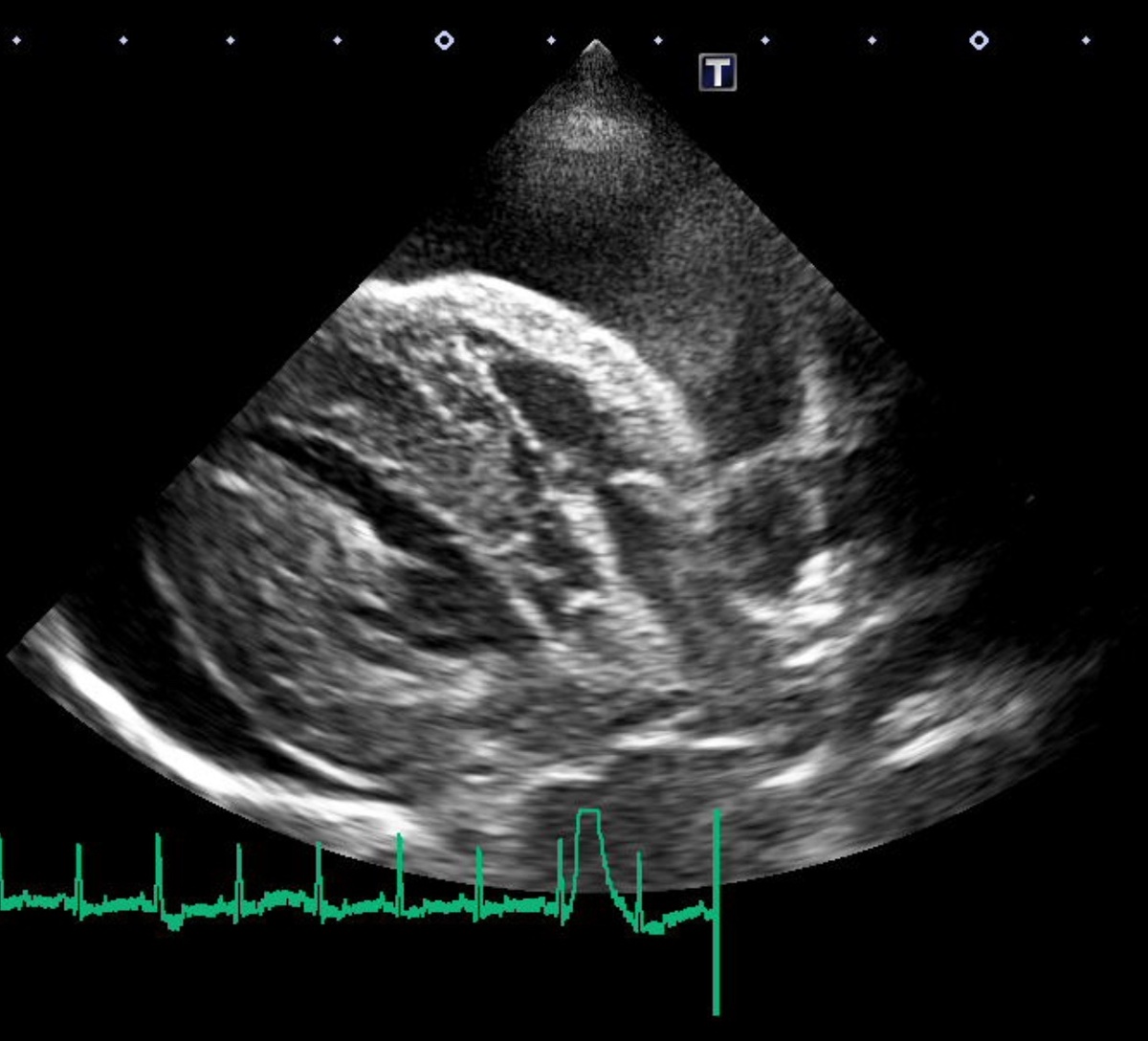

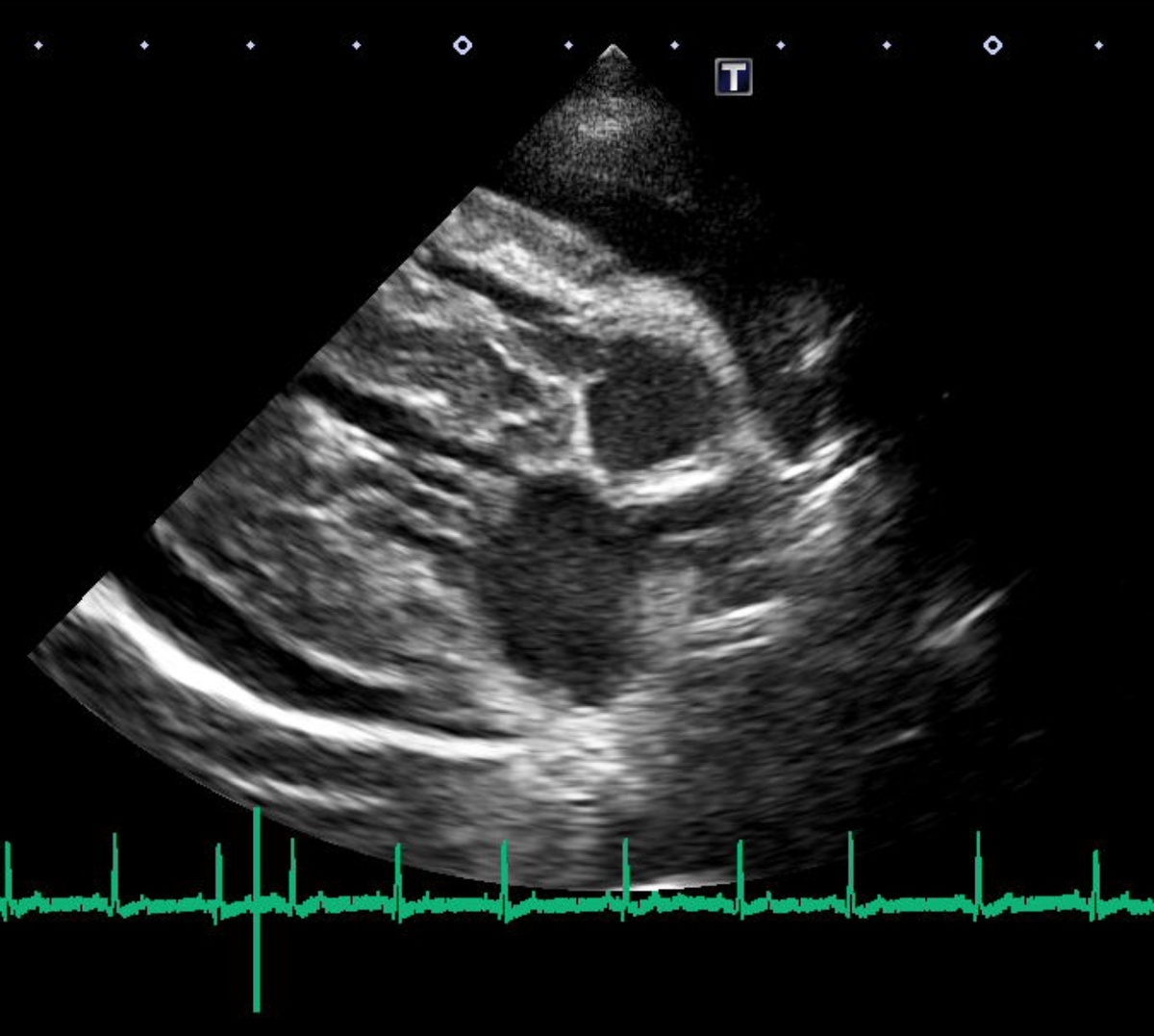

【正常な犬の心臓超音波画像】

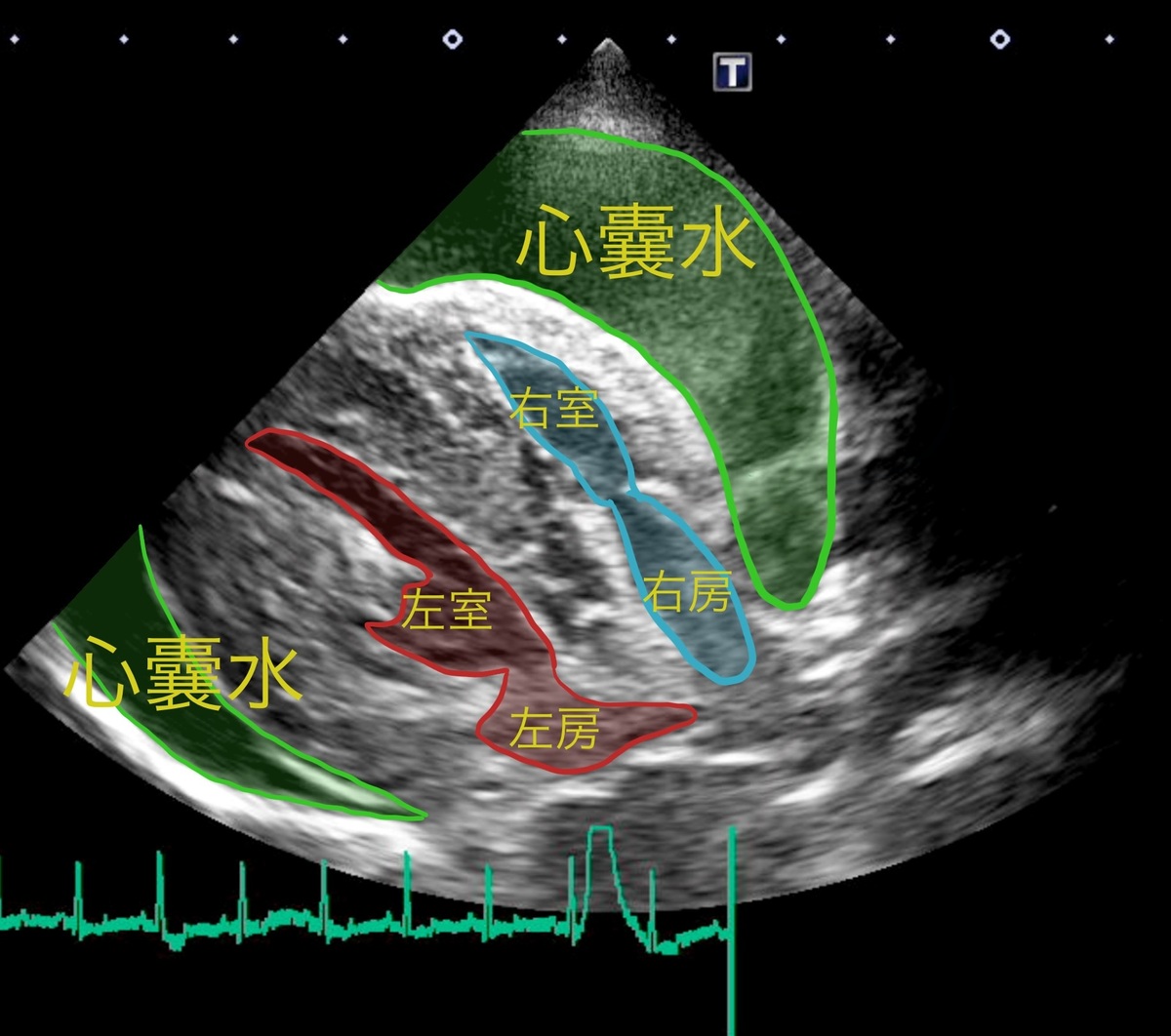

【心タンポナーデの犬の心臓超音波画像】

心嚢水がたくさんたまっているため、心臓がつぶれて膨らむことができません

【心嚢水抜去後の心臓超音波画像】

心嚢水を少し抜くと、心臓が少し膨らむ余裕ができました

『心タンポナーデ』は命にかかわる状態であるため、上記のような症状が見られた場合にはすぐにご連絡ください。

ねこ検定

初めまして。

8月に入社いたしました、動物看護師のコーカラインと申します。

東京の動物病院に5年程勤務した後、埼玉への引っ越しを機に働かせていただくこととなりました。

新しい環境で色々と不慣れな点もあるかと存じますが、どうぞよろしくお願い致します。

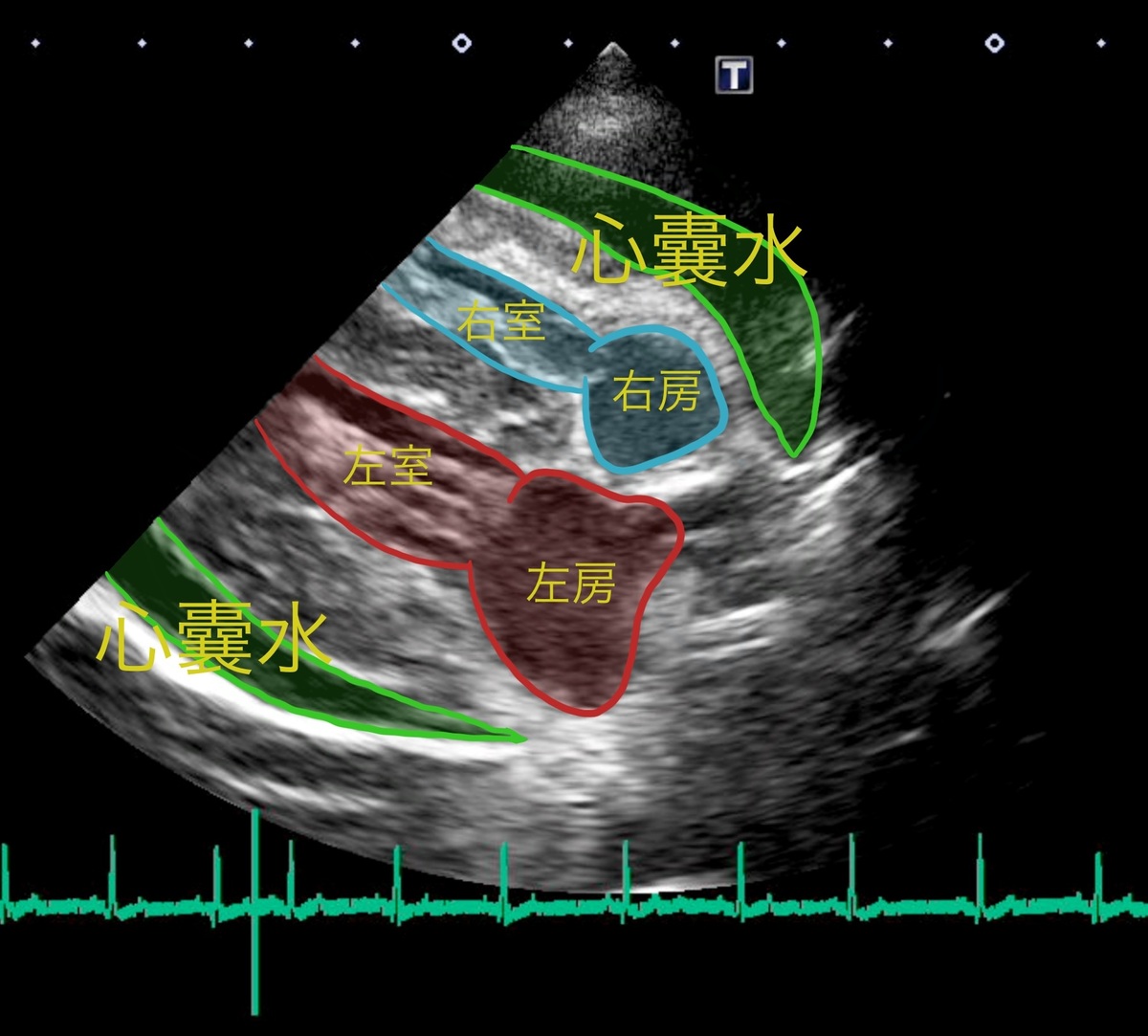

先日、本屋さんに立ち寄った際に、「ねこ検定の公式ガイドブック」というものを目にしました。

それまで、ねこ検定の存在を知らなかったのですが、内容を見てみると猫に関する歴史、文化、生態や適した環境づくり等、幅広い内容が書いてあり、思わず購入してしまいました。「ねこ検定」は初級、中級、上級の3段階に分かれており、

初級と中級は誰でも受験でき、上級は中級に受かった場合に受験できるそうです。

我が家では、もうすぐ2歳になるボンベイという種類の猫を飼っております。

自分の猫についての知識をもっと深めたいという想いと、病院に来院される猫ちゃん達の接し方をより良くするヒントになればと思い、来年のねこ検定を受験してみます。

「私は犬派!」という方向けに、いぬ検定もあるそうです。

段ボール箱に入るのが大好きな我が家の猫です。

術後服

こんにちは、動物看護師の柳瀬です。

お家の子が手術をしたことがある方はご存知かもしれませんが、わんちゃんねこちゃんの手術後に舐めたりしないように傷口を保護するお洋服として術後服と呼ばれるものがあります。

わんちゃん男の子用・女の子用、ねこちゃん用があり、体格に合った様々なサイズがあります。

こんな感じのお洋服で我が家の詩ちゃん、琴ちゃんも避妊手術後に抜糸するまで着用していました。

この術後服ですが避妊手術のような開腹の手術などでは傷口をしっかり保護してくれるのですが、開胸手術や体表腫瘤の切除など手術箇所によっては全く覆えないことがあります。

そこで当院では手術内容によってはこのようなお洋服を手術後に着させてお返しすることがあります。

ハイネックで袖が長いので多くの手術箇所を保護することができます。

こちらのお洋服もわんちゃん男の子用・女の子用、ねこちゃん用があります。普通の術後服同様、お腹をなるべく保護しつつ着用したまま排泄が出来るようになっています。こちらはわんちゃん男の子用です。

手術後、普通の術後服やお持ちのお洋服では心配という場合はお気軽にご相談ください。

大変な手術を頑張ってくれたわんちゃんねこちゃんが手術後に傷口を舐めて開いてしまったり、感染してしまうことがないようにしてあげましょう!

愛犬パグのクーについて

こんにちは、動物ケアスタッフの森谷です。

まだまだ暑い日が続いていますが、みなさん、体調などは崩されてないでしょうか

今回は、我が家で飼っていた愛犬パグのクーについてお話ししたいと思います。

我が家ではパグのクーを飼っていましたが、今年の1月頃14歳という年齢まで頑張ってくれました。

ペットショップで一目惚れし、我が家にやってきてくれた時から、元気いっぱいで家族の癒しでした!

ご飯も必ず完食、散歩に行くと疲れて道のど真ん中で横になり休憩する事もありました。

パグは以前はペットショップでもあまり見かけない事が多かったですが、最近はよく見かけるようになりました。

鼻が短く(短頭種という分類になる)尻尾がくるっとなっているのが特徴です。

鼻が潰れているので、夏場は熱中症になりやすいので注意が必要です

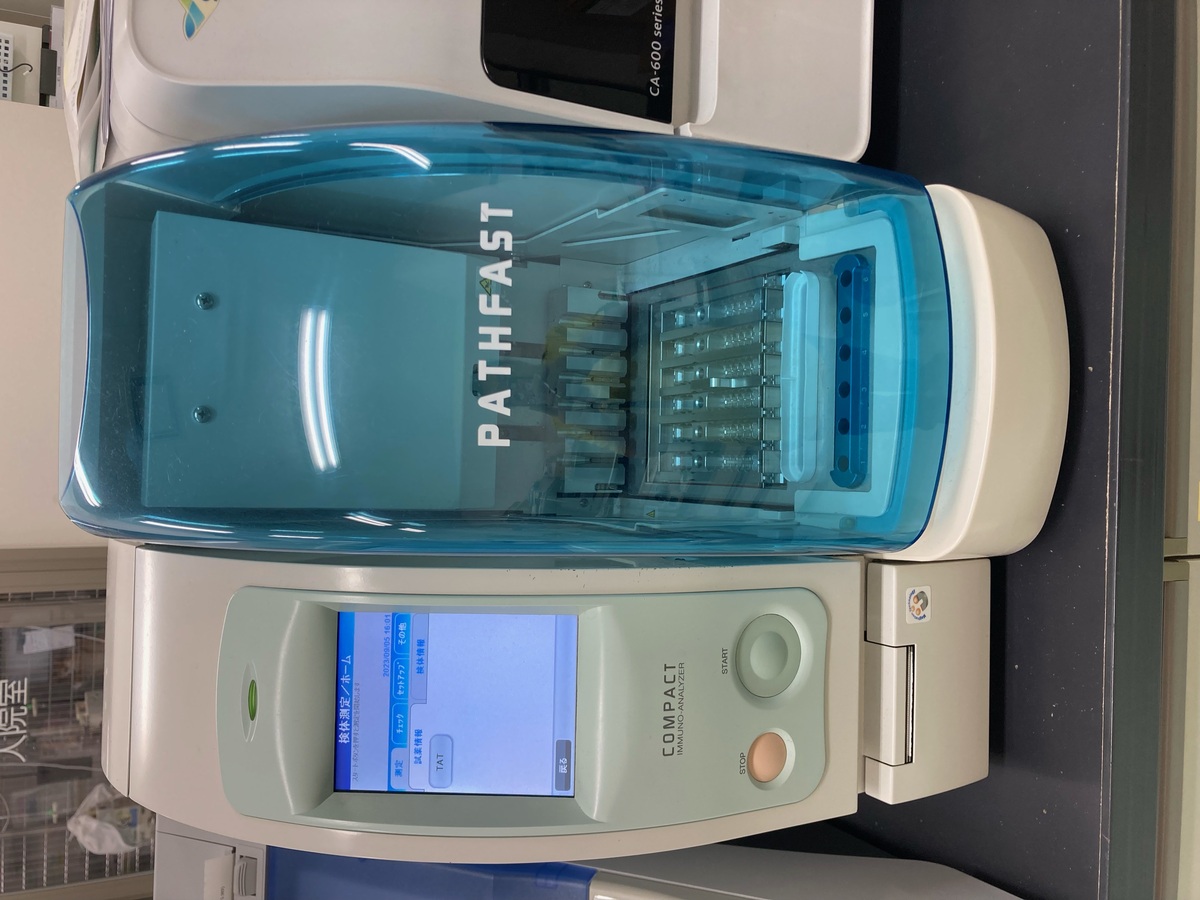

血液検査の機械をご紹介します

こんにちは、看護師の斉藤です。

今日は血液検査の機械をご紹介します。

パスファーストという機械で、TATという凝固の項目を測定するのに使用しています。

凝固の検査は、出血した時にきちんと血が止まるか、血栓が出来やすくなってないかなどを調べます。

この機械が導入される前は、外部の検査会社に検査を依頼していて結果が出るまで少し時間がかかりましたが、今では早ければ30分程で結果がでます。

当院ではTATをたくさん測定するので、とても活躍してくれている機械です!!