眼科

角膜潰瘍について

こんにちは、獣医師の盧です。

今回は角膜潰瘍についてお話ししたいと思います。

実は我が子「牛丼」(←猫です)が最近、目の調子がわるいです。

なんとなくしょぼついたり、片目が半開きにしていたり、薄い濁った目やにを垂らしたり。。

実はこれらはすべて目の病気の際によく出る症状です。

また、考えられる病気も多岐に渡り、角膜潰瘍や緑内障、ぶどう膜炎(目の中に炎症が起きている症状)などがあります。

しっかり調べていくには眼科検査に必要な道具をそろい、猫が暴れないように体を包むバスタオル(すべての猫に必要ではないが、我が子はかなり暴れるので一苦労(笑))も用意し、いざ検査へ

・フローレス+ローズベンガル染色

2種類の特殊な生体染色液を使い、角膜に傷があるかどうかの検査です。

傷があるとフローレスは緑に染まり、ローズベンガルは赤に染まります。

目に染色液を1滴垂らし、ブラックライトで照らすと傷がある部分は強く緑に光ります。

やや分かりづらいですが、矢頭で示されている部分はフローレス陽性(緑に染まっている)で角膜に傷があることが分かりました。

角膜潰瘍に対する治療ですが、角膜潰瘍を引き起こす原因により、さまざまな治療方法があります。

ただし、基本となるのは細菌感染の予防(細菌感染が見られた場合はしっかり治療)および角膜保護です。

また、角膜保護の点眼回数は多ければ多いほどいいのでしばらくは一緒に出勤してもらいました。

犬猫の目のケアについて

こんにちは。動物看護師の吉冨です。

今回は犬猫の目のケアについてお話ししたいと思います。

犬と猫に目のケアが定期的に必要であることはご存知でしょうか?

目のケアを怠ると様々な病気に発展する可能性があります。

目の周りに付着した目ヤニを放置すると被毛に付着した目ヤニが固くなり、

取りにくくなってしまったり、目ヤニの下で皮膚炎を起こしてしまうことがあります。

目ヤニの原因は結膜炎や角膜炎、鼻涙管閉塞などがあげられますが、炎症を放置してしまうと角膜潰瘍に進行し、角膜穿孔といって角膜に穴があき、炎症が広がって失明してしまう可能性があります。

目の病気にかからないためにも定期的なケアが欠かせません。

ご自宅でもできる犬と猫の目のケアについて3つ紹介したいと思います。

①濡れたガーゼやコットンを使う

濡れたガーゼやコットンで目の周りの目ヤニや汚れをふいてあげましょう。

被毛に固くこびりついてしまってる場合は、無理にとらずにぬるま湯でコットンやガーゼを濡らして、固まった汚れをふやかしてからとってあげるとよいです。

ティッシュやペーパータオルは繊維が荒いので目を傷つける可能性があるので使わないようにしましょう。

②精製水で洗いながす

目の中に入っている汚れや異物は精製水で綺麗に洗いながす。

目の表面に付着したゴミや毛が原因で不快感から目を掻いてしまい、角膜に傷がつくのを防ぐことができます。

③犬猫用の涙やけシートを使う

犬猫用の涙やけシートで目の周りを優しくふきとってあげる。

市販で売っているものでも大丈夫ですが、使われている成分が目に入っても問題ないかどうか獣医師に確認してから使うと良いです。

犬と猫の目のケアは病気を未然に防いだり病気の早期発見にもつながります。

最初は犬や猫が嫌がることもありますが少しずつ慣れさせていくと協力してくれるようになります。

ご家族のワンちゃんや猫ちゃんの目の異変に気づいたらすぐに病院を受診しましょう。

点眼方法について

こんにちは。看護師の加藤です。

今回は、点眼薬(点眼液、眼軟膏)の点眼方法についてお伝えしたいと思います。

みなさん、点眼の際にわんちゃん、ねこちゃんが動いてしまって上手く点眼ができなかった経験はありませんか?

動いてしまうと上手く目の中に入らなかったりと大変ですよね…。

まず点眼液のポイントは三つあります。

一つ目のポイントとしては、わんちゃん、ねこちゃんの後方から点眼液をさすようにしましょう。

私達人間でも真正面から点眼液を持って、向かってこられたら嫌ですし怖いですよね…

わんちゃん、ねこちゃんも同じです。

二つ目のポイントは、顎下を支え、少し上を向かせるように保定します。

三つ目のポイントは、点眼液を持った手の小指を使って上のまぶたを持ち上げます。

(白目が見える状態にします)

→白目の部分に液体を落とすイメージで点眼してみてください

続いて、眼軟膏です。

眼軟膏の場合は、どのように点眼したら良いかわからないというお声をよく耳にします。

眼軟膏のポイントは三つあります。

一つ目のポイントは、御家族の方の人差し指もしくはガラス棒というものを使用して点眼していきます。

(指の場合は、必ず手を洗うようにしてください)

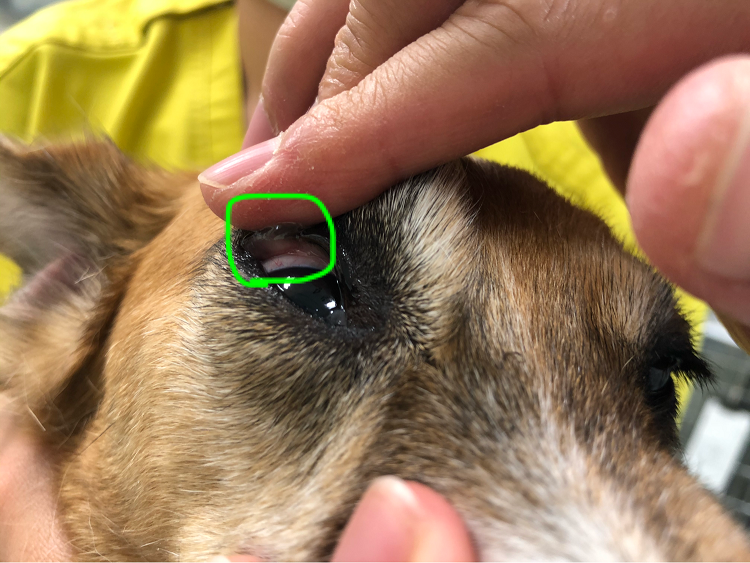

二つ目のポイントは、上のまぶたを持ち上げ、眼球とまぶたの間に空間を作ります。(写真参照)

→空間の部分に軟膏を塗り込むようにしてみてください。(軟膏の一回量は5mm〜1cm弱)

三つ目のポイントは、上下のまぶたを閉じたり開けたりして軟膏を馴染ませます。

点眼薬は嫌がる子も多いですが、先日看護師の小山田さんがブログにあげていたように、点眼後のご褒美というのも効果的だと思います。

わんちゃん、ねこちゃん、そして御家族の方々も嫌な思いすることなく点眼できることが1番望ましいです。

点眼薬に限らず、内服薬など投与にお困りの際はスタッフにぜひ相談してください。

眼科の検査

こんにちは、看護師の田村です。

今回は眼科の検査についてお話します。

眼に入る光は角膜-水晶体-硝子体を通過し網膜に認識されます。

網膜に認識された情報は、視神経を介して脳へと伝達されます。

目の異常は見た目で気付くこともありますが気付かない事も多いです。

スリットランプ検査

眼球の内部を観察する道具を使った検査になります。

眼球の表面(結膜、角膜)から内部(前房、虹彩、水晶体、硝子体)、眼底(網膜、視神経乳頭)まで、くまなく観察することで、異常がどこの部位で起こっているのかを確認します。

フルオレセイン染色検査

眼球表面(角膜表面)の傷の有無等を調べる場合には、フルオレセイン染色検査を行います。

角膜表面に傷があると、その部分が染色されます。また、流涙症の原因の一つである鼻涙管の閉塞も、この検査で調べることができます。

鼻涙管が通じていれば染色液が目から鼻に抜けるため鼻汁が染色されますが、閉塞していると染色されません。

眼圧測定検査

眼の中の圧力のことを眼圧といいます。眼圧は房水と呼ばれる透明な液体によって調節されており、何らかの原因によって房水が増えると高くなり、減ると低くなります。眼圧測定は、眼圧が上昇して起こる緑内障などが疑われるときに行います。

シルマー涙液試験

涙の分泌量を測定する方法がシルマー涙液試験です。眼球表面の光沢がなく、乾性角結膜炎など、涙の分泌減少が疑われる場合に行います。

目盛りのついている試験紙を眼瞼と角膜の間に1分間挿入し、涙で濡れた部分を計測します。

5mm以下は重度涙液減少、6〜10mmは軽度涙液減少、11〜14mmは涙液減少の疑いと判定します。

色々な検査を行って異常が無いか見ていきます。

もし、目の異常に気付いた場合はいつでもご相談ください。

犬の緑内障

獣医師の豊原です。

犬に多い眼の病気の一つに緑内障があります。

白内障は眼が白く濁ってきますが緑内障は眼が単純に緑色になる病気というわけではありません。

緑内障は眼の中の圧力(眼圧)が上がってしまう病気です。

眼の中は眼房水という水が循環していますが、その通り道が詰まってしまうことがあります。

すると眼の中に水が溜まってしまい、眼の中の圧力(眼圧)が上がってしまいます。

眼圧が上昇すると、眼がとても痛くなります。

そして眼圧が高い状態が続くと、網膜や視神経に障害が出て、やがて失明してしまいます。

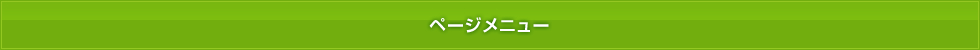

上の写真は緑内障の柴犬の写真です。充血や角膜の混濁がみられます。

犬の緑内障は人間よりも進行が早く、発症から数日で失明してしまうこともあります。

そのため緑内障が疑われる場合は早期の診断と治療が必要です。

治療はまずは点眼薬で行いますが、点眼が効かない場合は眼の水を抜くためのバルブと呼ばれるチューブを眼の中に設置する手術をする場合もあります。

上の写真では黄色の「←」の部分にチューブが入っています。

日本では緑内障は特に柴犬で多いで、その他にもシーズー、アメリカンコッカースパニエル、ビーグル、トイプードルなどがなりやすい傾向があります。

緑内障の初期症状は眼の充血、眼の濁り、眼をしょぼしょぼするなどですが見た目だけでは他の眼の病気と見分けがつかないことも多いです。

眼に異変がある時は早めに動物病院を受診することが大切です。

早速ですが、問題です。

こんにちは、看護士の佐々木です。

早速ですが、問題です。

下の写真の2匹のワンちゃんのうち、どちらか1匹は義眼の手術をして目にシリコンが入っています。

さてどちらでしょうか?

答えは、右側の青いハーネスをつけているワンちゃんです。

この2匹は、私が飼っている犬で、アンジェ(左)とタヌ(右)と言います。

タヌは、緑内障で両眼が見えなくなり手術を考えましたが、もともと活発に動き回るタイプの子では無かったことや今までと変わらない食欲や嫌がることのない散歩姿を見て、無理に手術をしなくてもいいのかなと思うようになっていました。

でも眼科の先生からの「手術してあげたほうがいいよ」という言葉に背中を押され手術をすることに。

手術前

手術後

現在

1ヶ月も経つと落ち着いてきます。

手術後、酷かった涙やけもなくなり、なでて欲しくて自分から頭を擦り付けて甘えるようになったり、他の物や匂いに興味を持つ時間が増えました。

そんな姿を見て、我慢できる位であっても、やっぱり頭痛や頭が重いなど本人にしかわからない痛みや不快感があったんだなぁと痛感しました。

目が見えないことで、時にぶつかったり踏み外したりすることもありますが、臆することなく元気に歩いている姿や甘える仕草を見て、手術をして良かったと思っています

動物は人よりも痛みに強く周りに悟られないよう我慢をしようとします。

だから気づきにくいかもしれませんが、「痛そうには見えない」「もともとあまり動かないから」などと思わず、ご相談ください。

お家でもできる眼科簡易検査

眼科担当の小林義崇です。

犬の白内障、何歳くらいで発症するかご存じですか?

実は5歳未満という若齢で発症することが最も多いのです。

そのため、早期発見、早期治療がとても大切。

今回は、お家でもできる眼科簡易検査をご紹介します。

必要なのは・・・

光源。ペンライトがあればベストです。

方法は・・・

まず部屋を暗くして、ワンちゃんから50cm程度離れて正面同士向かい合います。

自分の目の近くでペンライトを持ち、ワンちゃんの眼にまっすぐ光をあててみると・・・

瞳が光ります!

もし瞳の中に影が出ていれば、それは白内障の可能性があります。

また、左右の瞳の大きさにも違いがないか確認してみて下さい。

うまく光らない場合は少し角度を変えてみて下さい。ペンライトは自分の目の近くで持つことをお忘れなく。

影を見つけたらすぐに眼科を受診して下さいね。

ものが言えないワンちゃんたちを守るのは、ご家族です。

是非チェックしてみて下さいね。

高齢なわんちゃんの眼のケア

こんにちは、眼科を担当しております獣医師の中原です。

家を片付けていたら、昔愛犬に使っていたバギーが出てきました。

愛犬は16歳と長生きだったのですが、晩年は眼の病気を煩い、15歳の時、眼科専門医の小林先生に手術をしてもらいました。

その後は目薬が手放せなかったので、バギーで一緒に通勤していました。

さて、今回はそんな愛犬を思い出しながら、高齢なわんちゃんの眼のケアについてお話したいと思います。

高齢なわんちゃんを飼われている方で、最近眼の表面が白っぽい、涙が増えた、少し眼が赤いみたいと感じている方も多いのではないでしょうか?

高齢になってくると、心臓や腎臓など内蔵の病気が心配になると思いますが、身体の代謝が落ちることで、眼にも症状が出てくることが多くみられます。

また、年とともに瞬きをする回数が減ったり、涙の量が減ることで、眼が乾きやすくなってしまいます。

この写真は、17歳になるわんちゃんの眼の写真です。

眼の表面に、きらきらした白いものが見えると思います。

これは、身体の代謝が落ちることによって、カルシウムなどのミネラルが角膜の表面に沈着している状態です。

この部分の角膜は弱っており、傷ができやすく、また傷になると治りにくく、悪化しやすい部分です。

この写真も17歳のわんちゃんの眼なのですが、白い部分が少し剥がれて、傷(角膜潰瘍)ができています(緑色に染色されている部分が、傷ついているところです)。

高齢なわんちゃんは傷の治癒力も衰えており、悪化すると手術が必要になることもあるため、日頃から眼の傷を予防していくことが大切です。

日頃のケアとしては、まず保湿治療です。

ヒアルロン酸の目薬や眼軟膏を用いて、眼が乾かないようにしてあげます。

また、瞬きをあまりしていない子が多いので,人の手で瞬き運動を補助してあげるような、まぶたのマッサージを毎日してあげると良いでしょう。

私事ですが、数ヶ月後にはバギーに愛犬ではなく、赤ちゃんを乗せて歩く予定です。

来月から産休に入らせて頂くため、お休みの間、ご迷惑をお掛け致しますがよろしくお願い致します。

眼科診療については他のスタッフがサポート致しますので、お気軽にお問い合わせください。