腎泌尿器の病気

尿管閉塞

尿管閉塞:尿管が詰まると尿が排泄できなくなります

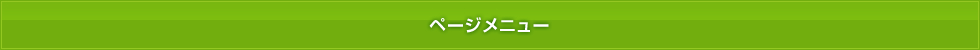

尿管がなんらかの原因で詰まる(尿管閉塞)と、腎臓から膀胱へ尿を運ぶことができなくなり、腎臓内に尿が滞ってしまいます。

尿管が詰まる原因

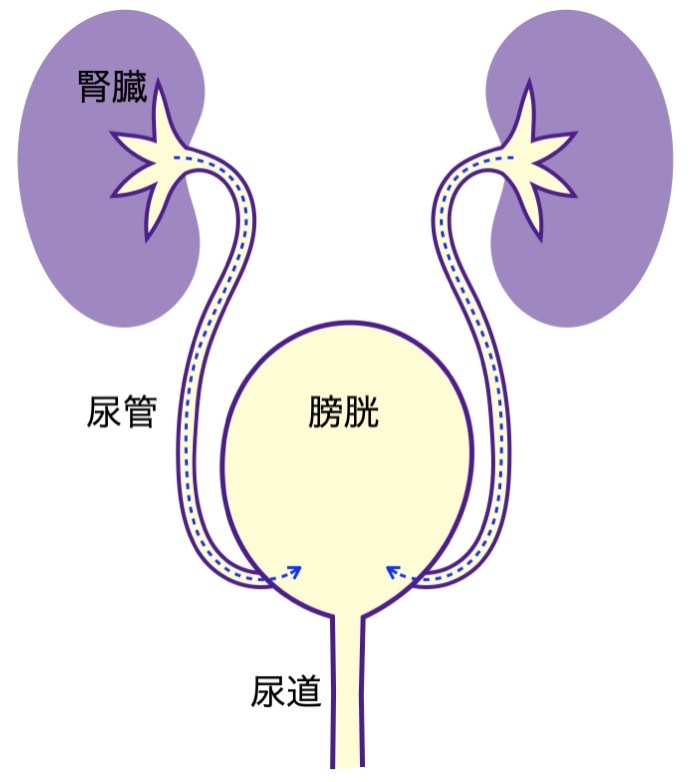

・結石

最も多い原因です。

猫ではほとんどがシュウ酸カルシウムという結石です。

・狭窄

炎症(尿管炎)などによって尿管が狭くなって閉塞してしまう状態です。

・血ぺい

血液のかたまりが詰まってしまうことがあります。

・腫瘍

まれですが尿管にできる腫瘍(がん)で閉塞が起こることがあります。

尿管閉塞と腎不全:尿管閉塞が起こると状況により腎不全になります

腎臓は2つあるため、本来は片方が詰まってしまっても、もう片方が働くため重い腎不全にはなりません。しかし、以下のような状態では尿管閉塞によって腎不全になります。

a) 両方の尿管が閉塞した場合

両方の尿管が同時に、あるいは近い時期に閉塞してしまうと、尿がまったく排泄できなくなり、重度の腎不全になります。

b) もともと片方が閉塞していて、もう片方も閉塞した場合

健康な状態で片方の尿管が閉塞しただけではあまり具合が悪くなりません。そのため、片方の尿管が閉塞しても気づかれずに、そのままそちら側の腎臓の働きが失われてしまうことがあります。そして時間がたってから、もう片方の腎臓の尿管も閉塞すると、結果的に両方の腎臓が働けなくなり、腎不全になります。

c) 腎臓の働き(腎機能)がもともと低下していて、片方の尿管が閉塞した場合

腎臓の働きが徐々に低下していく状態を慢性腎臓病と呼びます。多くは中高齢の猫で年齢とともに起こりますが、若い猫でも起こっていることがあります。健康な腎臓であれば片方の尿管が閉塞しても、もう片方が働きを担うので、重い腎不全にはなりません。しかしもともと腎臓の働きが低下している状態だと、片方の尿管が閉塞することで、もう片方の腎臓だけでは腎臓の働きをまかなうことができなくなり、腎不全になります。

尿管閉塞の治療:多くの場合で手術が必要です

尿管閉塞の治療は薬や点滴での治療(内科治療)と手術(外科治療)があります。内科治療で結石が流れるのを待ったり、炎症が引いて尿管が広がるのを待ったりします。しかし、内科治療で問題が解決する可能性は低く、改善が見られない場合は手術が必要です。また、腎不全・尿毒症がひどい場合(特に尿が全く出ていなかったり、腎臓の数値やカリウムの数値が高い場合など)には、内科治療を行なって経過を見る余裕はないことが多く、手術が必要です。

尿管閉塞の手術方法:尿が腎臓から膀胱に流れるようにすることが目的です。

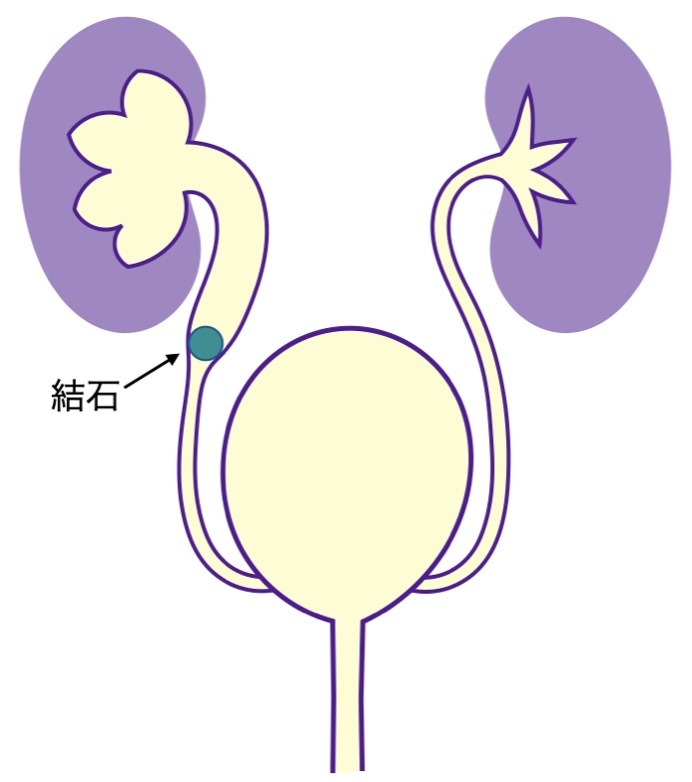

a) 尿管切開:尿管を切開して結石を取り出す方法

治療内容:開腹手術で行います。

結石が詰まっている部位の尿管を切開して、結石を取り出す方法です。結石を取り出したあとは尿管を縫って切開部位を閉鎖します。手術後は尿管の縫合した部位が炎症により腫れて尿の流れが悪くなったり、縫合した部分から尿がもれたりしやすいです。そのため、手術時に腎臓にチューブ(腎瘻チューブ)を設置して、腎臓から尿を直接に体の外に排出できるようにしておきます。この腎瘻チューブは手術後5-7日程度設置しておき、尿管の手術部が落ち着いたら抜去します。尿管の手術部が問題ないかどうかは造影検査(レントゲン)という方法で確認します。

b) 尿管膀胱新吻合:尿管を途中で切って膀胱につなぎかえる方法

治療内容:開腹手術で行います。

尿管の詰まっている部位よりも少し手前で尿管を切断し、膀胱に穴をあけて尿管を膀胱につなぐ手術です。結石がないけれど尿管が狭窄して詰まっている場合や、結石がある部位が狭窄してしまっている場合に行うことがあります。尿管の閉塞している位置が膀胱に近い場合に行うことができます。手術後は尿管の縫合した部位が炎症により腫れて尿の流れが悪くなったり、縫合した部分から尿がもれたりしやすいです。そのため、手術時に腎臓にチューブ(腎瘻チューブ)を設置して、腎臓から尿を直接に体の外に排出できるようにしておきます。この腎瘻チューブは手術後5-7日程度設置しておき、尿管の手術部が落ち着いたら抜去します。尿管の手術部に問題ないかどうかは造影検査(レントゲン)という方法

で確認します

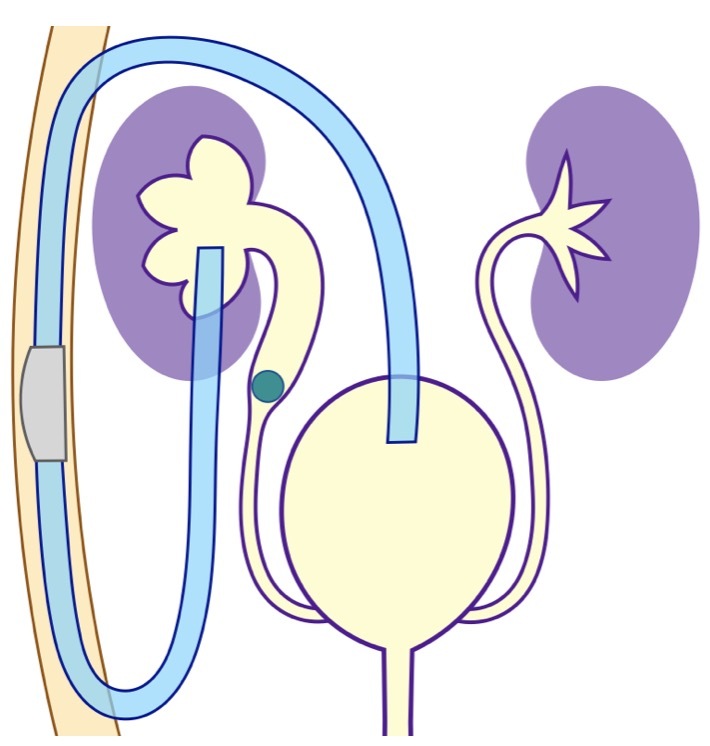

c) 尿管バイパス(SUBシステム):腎臓から膀胱にバイパス装置を設置する方法

治療内容:開腹手術で行います。

人工的な管(バイパス)を腎臓と膀胱に設置し、それをつなぐことで尿がその中を流れるように します。尿管が詰まったままでも、尿が迂回して膀胱まで流れるようになります。必要に応じて尿管切開(上述)も行って結石を取り出します。手術後は1-2ヶ月毎にチューブ内の洗浄を行います。