スタッフブログ

元気な猫ちゃんが気持ちよくなれるマッサージ

こんにちは、看護師の佐藤諒です。

まだ暑い日が続く今日この頃です。

我が家の愛猫も、涼しい部屋でまったり過ごす毎日です。

今回のお話は、元気な猫ちゃんが気持ちよくなれるマッサージを紹介します。

猫がリラックスしている時に、撫でて欲しいと体を向けてくる場所を撫でて、猫との関係を深めましょう。

①耳

猫がグルーミングできず、撫でられると気持ちが良い所です。

親指と人差し指で耳をマッサージしたり、耳の裏をかくように撫でます。

耳の先端に向かって優しく撫でます

②あご、首

顎の下と首の後ろ側に臭腺があります。

自分では上手く掻けないので、痒そうにしていたら少し強めに掻いてあげましょう。

伸ばしてきたら指の腹で掻いてあげましょう

③顔周り

顔は子猫時代に母猫によく舐められてた場所です。

毛の流れに沿って優しく撫でてあげましょう。

④背中

毛並みと骨格に沿ってゆっくり撫でる。

手を櫛のようにして撫でてあげるのがオススメです。

食事中、グルーミング中、遊びに夢中になっている時、猫は触られるのを嫌がります。

そういう時に撫でるのは、避けましょう。

ただし、今回のマッサージは元気な子とのコミュニケーションを目的にしているため、治療を目的にしたマッサージに関しては、当院のスタッフにご相談ください。

CT検査時の全身麻酔の重要性について

こんにちは。

画像診断科の杉野です。

今回は、CT検査時の全身麻酔の重要性についてお伝えしたいと思います。

動物の場合、CT検査を行う際には基本的に麻酔をかけて行います。

飼い主様の中には、なぜ麻酔が必要なのか疑問に感じる方もいらっしゃるかと思います。

その理由は、検査中に動物が動かないようにするためです。

動物はこちらの指示に従って体を動かさないようにしたり、呼吸を止めたりすることはできません。

レントゲン撮影時には、獣医師や看護師が動物を保定して動かないようにすることができますが、CT撮影中は被曝の観点からCT室内に入ることができず、動物の動きを制御できません。

また、CT検査では呼吸のようなわずかな動きであっても画像の品質に悪影響を与えます。

実際に検査中に動いてしまった場合、どれほどの影響が出るのか紹介したいと思います。

呼吸による動きがある状態で撮影された画像(図1)と、完全に不動化された状態で撮影された画像(図2)を比べてみてみましょう。

(図1)

(図2)

図1では画像がブレてしまい、臓器や血管、骨などの正確な評価ができません。

それに対して図2では鮮明な画像が得られています。

当然ながら、図1のような画像では適切な診断を下すことはできません。

全身麻酔には怖いイメージを持つ方もいるかもしれませんが、現代の麻酔は麻酔薬や麻酔器、モニター機器の進歩により非常に安全なものになりました。

しかし、全ての動物にとって完全に安全というわけではありません。

麻酔には一定のリスクが伴い、非常に少ないながらも合併症が発生する可能性もあります。

それでも麻酔をかけるのは、適切な診断を下し、適切な治療につなげるためです。

皆様の大切なご家族の一員であるワンちゃんや猫ちゃんに麻酔をかけることは心配かと思いますが、当院ではCT検査に限らず麻酔処置の前に入念な検査を行い、安全に麻酔をかけられる状態かをしっかりと判断します。

そして、いざ麻酔をかける際には万全の状態で処置を行いますのでご安心ください。

また、当院では正確な診断を行うために高いクオリティで撮影を行うことに尽力しています。

診断に必要な画像を撮影するために、ポジショニングや造影剤の投与量、撮影のタイミングなど様々なことを考慮して検査を実施しています。

動物を不動化させることはもちろん、これらの条件が少し違うだけで得られる画像が全く異なることがあり、病変を見落としたり誤診することにもつながる恐れがあります。

当院の画像診断科では日々高いクオリティで検査を行い、適切な診断を下せるよう努めています。

夏のお散歩

犬猫の目のケアについて

こんにちは。動物看護師の吉冨です。

今回は犬猫の目のケアについてお話ししたいと思います。

犬と猫に目のケアが定期的に必要であることはご存知でしょうか?

目のケアを怠ると様々な病気に発展する可能性があります。

目の周りに付着した目ヤニを放置すると被毛に付着した目ヤニが固くなり、

取りにくくなってしまったり、目ヤニの下で皮膚炎を起こしてしまうことがあります。

目ヤニの原因は結膜炎や角膜炎、鼻涙管閉塞などがあげられますが、炎症を放置してしまうと角膜潰瘍に進行し、角膜穿孔といって角膜に穴があき、炎症が広がって失明してしまう可能性があります。

目の病気にかからないためにも定期的なケアが欠かせません。

ご自宅でもできる犬と猫の目のケアについて3つ紹介したいと思います。

①濡れたガーゼやコットンを使う

濡れたガーゼやコットンで目の周りの目ヤニや汚れをふいてあげましょう。

被毛に固くこびりついてしまってる場合は、無理にとらずにぬるま湯でコットンやガーゼを濡らして、固まった汚れをふやかしてからとってあげるとよいです。

ティッシュやペーパータオルは繊維が荒いので目を傷つける可能性があるので使わないようにしましょう。

②精製水で洗いながす

目の中に入っている汚れや異物は精製水で綺麗に洗いながす。

目の表面に付着したゴミや毛が原因で不快感から目を掻いてしまい、角膜に傷がつくのを防ぐことができます。

③犬猫用の涙やけシートを使う

犬猫用の涙やけシートで目の周りを優しくふきとってあげる。

市販で売っているものでも大丈夫ですが、使われている成分が目に入っても問題ないかどうか獣医師に確認してから使うと良いです。

犬と猫の目のケアは病気を未然に防いだり病気の早期発見にもつながります。

最初は犬や猫が嫌がることもありますが少しずつ慣れさせていくと協力してくれるようになります。

ご家族のワンちゃんや猫ちゃんの目の異変に気づいたらすぐに病院を受診しましょう。

ノミダニ予防:虫たちへの対策をしよう!

獣医師の福島です。

日差しが照りつける日も多くなり、暑くなってきましたね。暑さ対策と一緒に虫たちへの対策もやってほしい時期。

気温が上がってくると虫たちも活発に行動するようになるので注意が必要です。

今回は特にノミダニ予防についてお話ししていきたいと思います。

予防をしている方も多く、知っているよ!ということも多いと思いますが、今一度確認してもらえると嬉しいです。

ノミダニはどんな虫?

ノミやダニは私達の身近にいて、簡単に家の中にも入ってきます。散歩に出た時にワンちゃんやネコちゃんの体にくっついて、それだけでなく人の服や靴について入ってしまうことも。いつでもチャンスを狙っています。

【ノミについて】

目にすることができるぴょんぴょん飛んで動物に寄生するのは成虫のみ。

この成虫はノミ全体の5%。

残り95%は卵・幼虫・サナギの状態で湿気が多く暗い場所に潜んでいます(家の中だと部屋の隅・ソファー・カーペット。畳など)。

ノミを見つけたら:

潰さないで食器用洗剤を入れた水に沈めてください。

ノミは水に弱いです。

そして動物病院に行ってすぐに駆虫してください。

また、部屋の掃除を徹底的にしてノミ駆除剤を吹きかけましょう。

ノミが寄生すると:

ノミアレルギー性皮膚炎になったり、ノミを飲み込んでしまうと瓜実条虫症(お腹の中の寄生虫)になることがあります。

人も刺すので皮膚炎になったり猫ひっかき病の菌を媒介したりします。

【マダニについて】

クモの仲間で草むらや茂みに潜んでいます。気温が高くなると活発に動き回ります。最近は温暖化の影響で1年中活動しているマダニも少なくないと言われています。

マダニを見つけたら:

マダニには触らないで、動物病院に連れて来てください。

マダニは皮膚の奥まで頭をつっこんで咬みつくので簡単には取れません。

無理に引っ張ると頭だけ残ってしまうことがあります。

マダニが寄生すると:

貧血をおこしたり、ダニが媒介する様々な感染症を起こしたりすることがあります。

人も咬まれると、重症熱性血小板減少症(S F T S)や日本紅斑熱などの怖い病原体に感染することがあります。

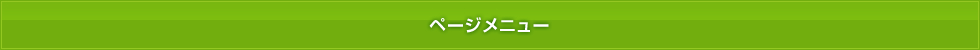

【予防薬について】

予防薬を使うことで有効成分が全体に広がり、ノミやマダニが吸血した時にその成分も一緒に吸収され駆虫します。

予防薬をつけてもノミやマダニは着きますがすぐに駆虫されます。

いろいろなタイプがあるので、ご相談ください。

皮膚スポット薬

投薬タイプ(錠剤・クッキー・チュアブル)

一緒に駆虫できるものもあります(予防薬によりバリエーションあり)。

フィラリア・お腹の虫(回虫・瓜実条虫)・ミミダニ・ノミの卵・幼虫・蛹

予防期間:4〜12月頃(1ヶ月毎)

ノミは室内であれば冬の間でも生きられるため1年を通して予防する方が効果的です。

アレルギー体質の子は特に通年での予防をお勧めします。

また、1年中活動しているダニも少なくないと言われているので、屋外の活動が多い場合や自然の多い地域に住んでいる場合は通年での予防をお勧めします。

ノミダニは身近にたくさんいます。

小さいので毛の中に隠れて見つけづらいこともあります。

散歩に行かなくても、私達が家の中に持ち込む可能性もあるんです。

暖かい間は特に活溌に活動するので、予防をしっかりして、楽しく快適な夏を過ごしましょう。

予防にゃ〜

心地良い〜

猫伝染性腹膜炎(FIP)の治療について

脳神経・整形科の診療を担当しております獣医師の宇津木です。

今回は猫伝染性腹膜炎(FIP)の近年の治療についてお話ししたいと思います。

FIPとは腸に感染する弱毒の猫コロナウイルス(FECV)が猫の体内で強毒のFIPウイルス(FIPV)へ突然変異し、このFIPVが単球およびマクロファージに感染・増殖することでFIPを発症します。

FIPは若齢(2歳齢未満)での発症が多く、主な症状として発熱、胸水・腹水の貯留や運動失調、てんかん発作や行動の変化などの神経症状が挙げられます。

これまで長年に渡ってFIPに対する有効なワクチンや治療方法はなく、FIPを発症した猫のほとんどが亡くなってしまいました。

しかし、近年FIPに対する抗ウイルス薬(レムデシビルやGS-441524)が登場し、寛解することが可能になりました。

FIP を発症した猫をレムデシビルとGS-441524 の組み合わせで治療した2023年に発表された論文では、約80%の猫が3ヶ月間の治療期間の終了時点で寛解し、生存していたと報告されています。

ちなみにGS-441524は以前、コピー品がブラックマーケットに流通し高額で取引されていましたが、現在はイギリスやオーストラリアでレムデシビル(注射薬)やGS-441524(経口薬)がFIP治療薬として販売されおり、これらの薬剤を使用した治療プロトコールが国際猫医学会(ISFM)から示されていますので、当院でもこれらを使用してFIPの治療を行っています。

FIPの治療でお困りの猫ちゃんがいらっしゃいましたらご相談下さい。

血尿が出ました。どうしましょう?

こんにちは。消化器・泌尿器科の庄山俊宏です。

泌尿器科には季節に関係なく血尿のわんちゃんやねこちゃんが多く来院します。

人間とは違い、動物は血尿が非常に出やすいです。

原因としてはストレス性の事が多く、ペットホテルやトリミング、入院や遠方への外出時などでストレスが強めにかかるとストレス性膀胱炎になり、血尿や頻尿が出ます。

わんちゃんかねこちゃんかで血尿の原因は少し異なりますが、病気となると細菌性膀胱炎や尿路結石、腫瘍関連(腎臓腫瘍や膀胱腫瘍)、血液疾患など原因は様々です。

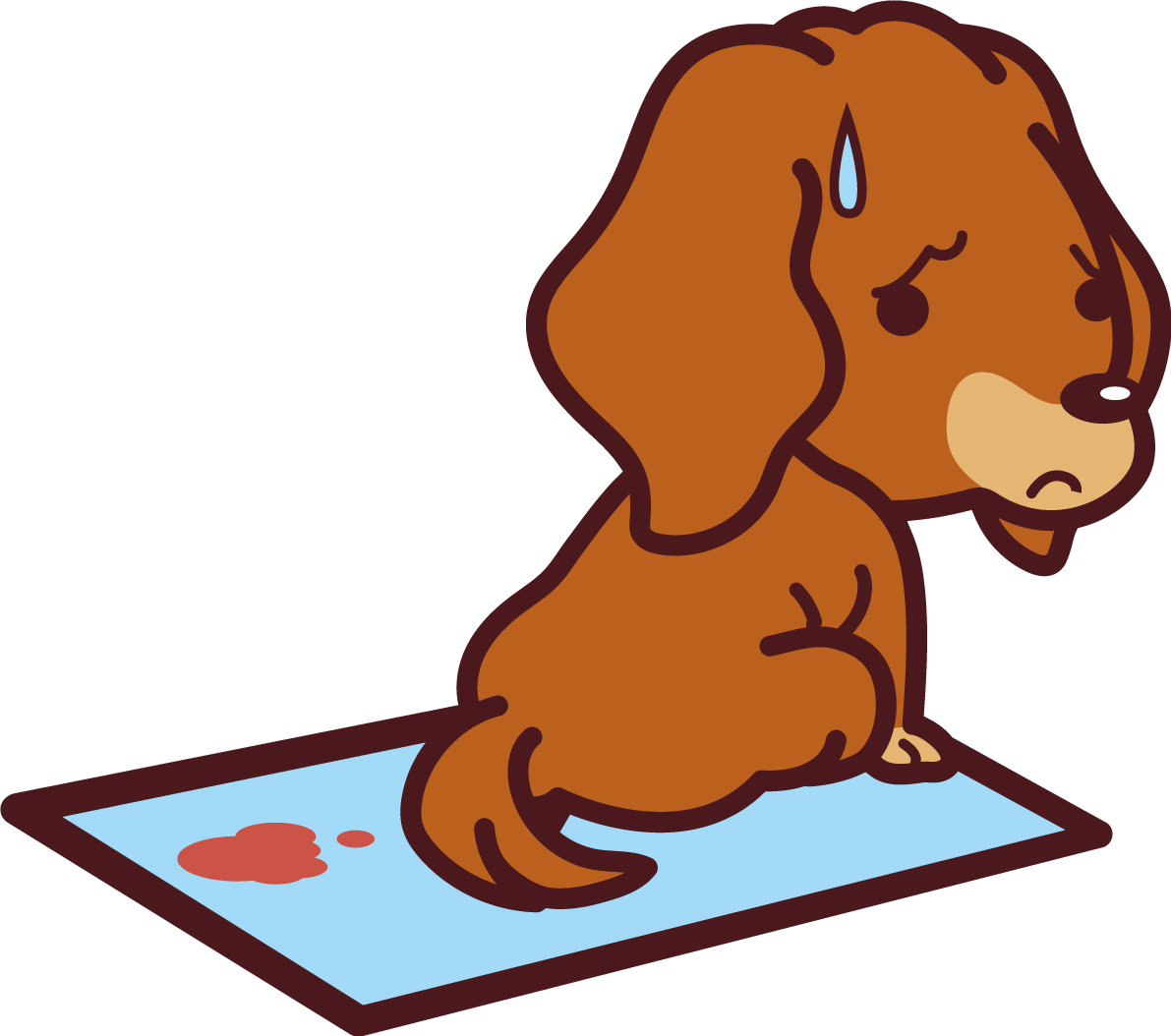

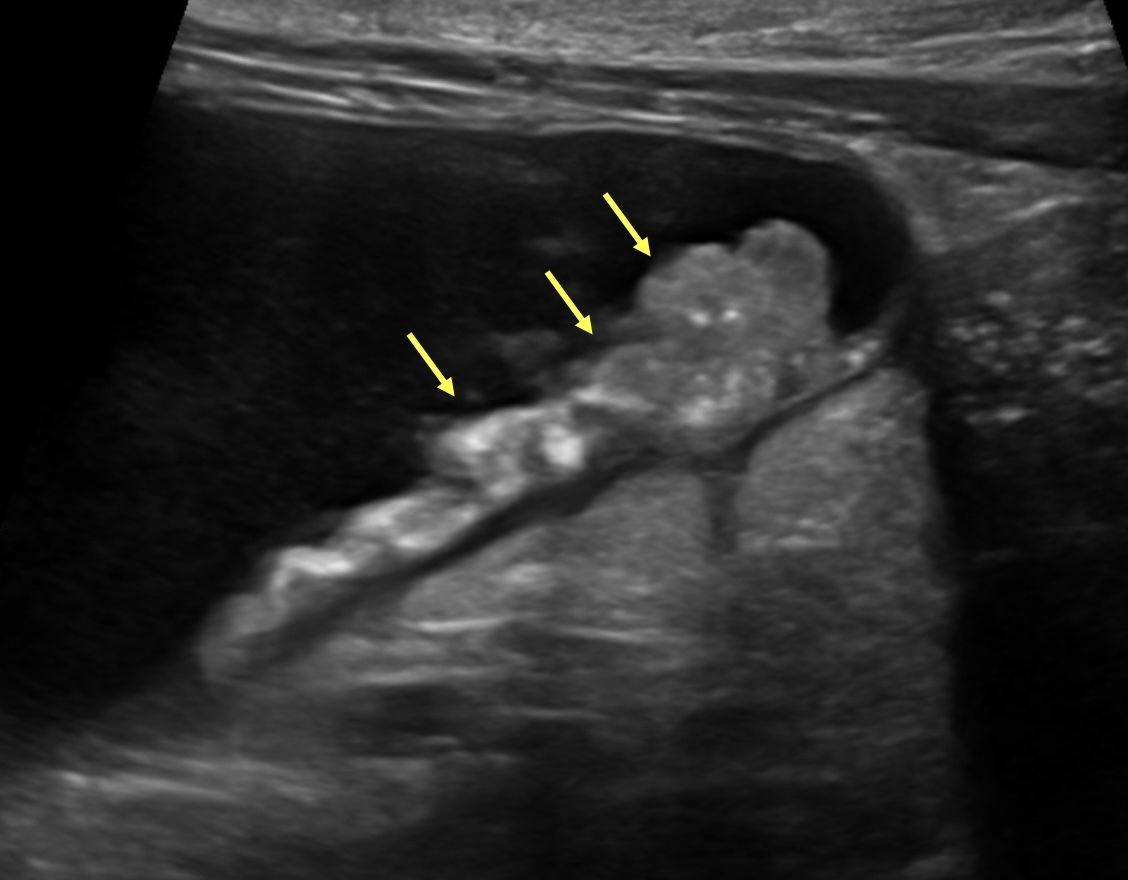

レントゲン画像 膀胱結石(矢印)

超音波画像 膀胱腫瘍(矢印)

原因によって治療法は全く異なります。

細菌性膀胱炎であれば薬(抗生剤)の投与、結石の場合は食事療法や手術、腫瘍の場合は抗がん剤や手術となります。

血尿の原因を特定する事は治療方針を考えていく上で非常に重要となり、そのために尿検査や画像検査(レントゲン検査や超音波検査)、状況に応じて血液検査を実施しています。

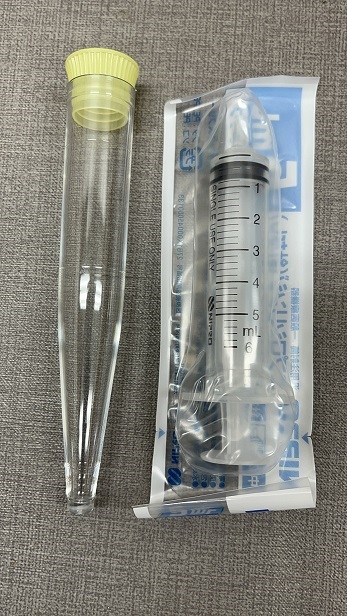

尿検査は自宅で採取した尿を持参していただくか病院で採取した尿のどちらかで実施します。

ご自宅で採取する際には容器の中に尿を入れて、病院へ持参していただく事になりますが、可能であれば密閉できるプラスチック製の容器に入れる事が望ましいです。必要があれば、病院から採取用容器をお渡しします。

採尿容器

採取から時間が経つと正確な検査結果が反映されない事があります。

採尿から1時間以内に検査するのが理想的ですが、実際には難しい事がほとんどだと思います。

したがって、採尿から来院まで時間がかかりそうな場合は細菌の増殖予防として冷蔵保存していただく事が望ましいです。

レントゲン検査や超音波検査では結石や腫瘍性疾患がないかを確認し、尿検査の結果と併せて総合的に血尿の原因を特定していきます。

血尿は様々な原因で起こり、確率的には低いですが癌が隠れている事もあります。癌に限らず血尿で手術が必要になる病気も多いため血尿が続いた場合は当院へご相談していただければと思います。

専門学校へ遊びに行きました

こんにちは。受付の小宮です。

いよいよ暑さが厳しくなる頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

先日、自身が通っていた専門学校へ遊びに行きました!!

当時の先生や動物たちとの再開は、とても懐かしく嬉しい反面、新しい動物も増え、環境が大きく変化していることに少し寂しさもありました。

ですが、みんなが楽しく過ごしているのを見て安心しました。

ワンちゃんネコちゃんはもちろん、世の中にはたくさんの種類の動物がいます。

テレビを見たり、本を読んだり、実際に動物園に行ってみたり、自分が知らなかった動物を発見するのも楽しいかもしれませんね!!

知育玩具

こんにちは。動物ケアスタッフの網干です。

今回は、わんちゃんの知育玩具を一つ紹介したいと思います!

みなさん、ノーズワークをご存知ですか?

ノーズワークとは、わんちゃんの嗅覚を使っておもちゃやおやつなどのにおいを探し当てる遊びです。

わんちゃんが本来持っている能力をしっかり使ってあげることで、ストレス発散や運動不足解消といった効果があります!

また、集中力や考える力がつき、脳の活性化にもなります。

私の愛犬シャスタもよくノーズワークで遊んでいます!

ノーズワークは頭を使い、疲れる作業でもあるので時間を決めて、最初のうちは10分程度にしてあげると良いかもしれませんね!

どの年代のわんちゃんでも簡単に楽しめる遊びなので、ぜひ試してみてください!

レントゲン検査のポジショニングの重要性

こんにちは

画像診断科の石川です。

今回はレントゲン検査のポジショニングの重要性に関してお伝えしたいと思います。

突然ですが、動物はどのようにレントゲンを撮影しているのでしょうか?

当然ながら動物のレントゲン撮影では人の場合とは異なり、こちらの指示に従って寝転がったり、手足を伸ばしてくれたりはしません。

獣医師や動物看護師が適切に“保定”を行い、撮影を実施します。

保定とは力ずくで押さえ込むのではなく、動物の身体の構造、特性などを理解し、動物ヘの負担を最小限にしつつ、動きを制御できるように押さえることを指します。

動物病院では採血や体温測定などの際によく見かけるかもしれません。

X線撮影ではこの保定に加え“ポジショニング”が非常に重要になります。

これは簡単に説明するのであれば、診断のために必要な画像を撮影するために、適切な角度で、適切な引っ張り具合で撮影する、その保定の微調整のことを指します。

実際の撮影では左右対称になるように真っ直ぐ撮影する、息を最大限に吸ったときに撮影する、適切な角度に足を曲げて撮影するなど、撮影目的に応じて様々な工夫を行います。

ポジショニングが悪い画像では病変を見落としたり、誤診することに繋がるため、撮影ポジショニングの精度=診断精度といっても過言ではありません。

また、時間をかけてゆっくり丁寧に撮影することは誰にでもできますが、これでは動物の負担が増えたり、状態が悪い動物の検査では検査中に急変してしまうことに繋がりかねません。我々画像診断医は常にクオリティの高い画像を撮影できるよう日々鍛錬しており、早く、丁寧に、正確な画像撮影・診断を提供できるよう努めています。

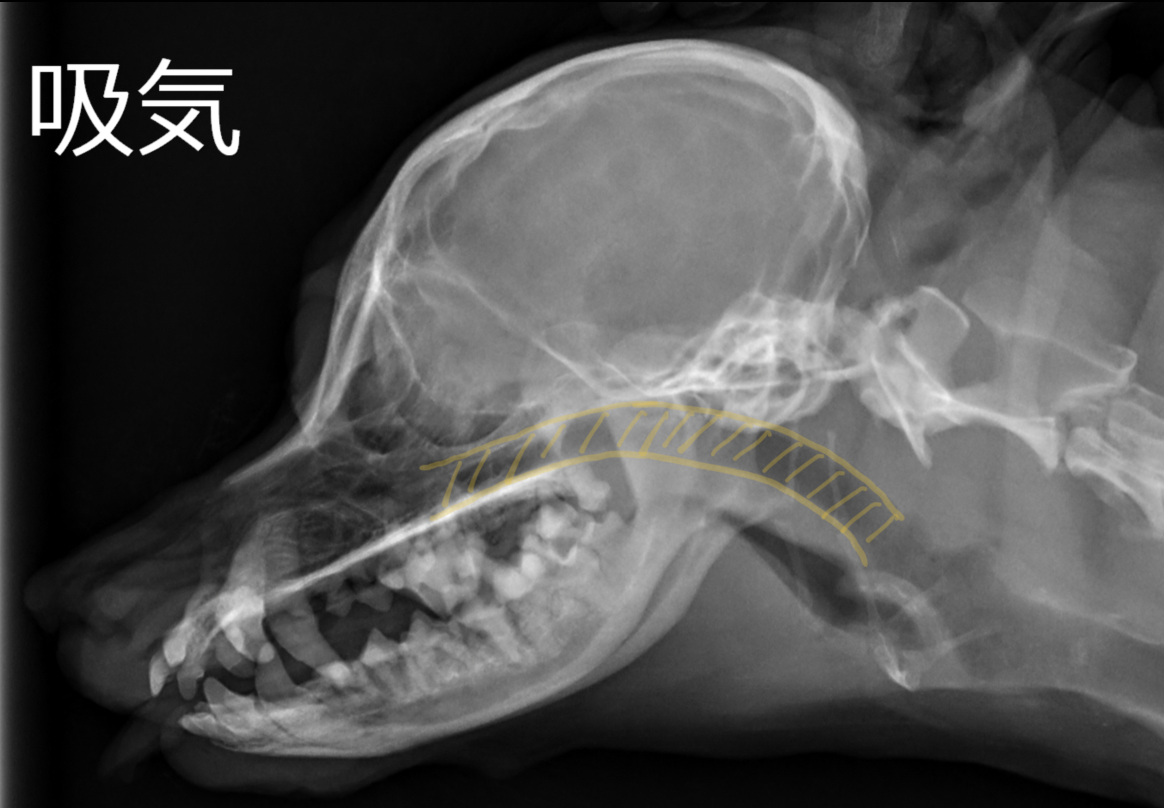

実際にポジショニングひとつでどのような違いが見られるのか紹介したいと思います。

ガーガーとひどいいびきで呼吸が苦しい犬の喉のレントゲン画像についてみてみましょう。

このような症状は上気道(鼻や喉)の閉塞(肥満、腫瘍、喉頭麻痺、異物)、炎症など様々な原因で見られるため、鼻から喉の領域にかけて空気の流れを妨げるものがないか確認することがレントゲン撮影の目的となります。

図1a

図1b

図2a

図2b

図1は適切なポジショニングで撮影された画像で、図2は少しローテーションを生じている(頭頚部が少しねじれている)不適切な画像です。

これらはどちらも同じ犬の画像になります。

図1では鼻咽頭道がキレイに見えており(黄色斜線)、空気の通り道に狭窄や閉塞物はないと判断できますが、図2ではこの領域に顎の骨や歯が重なっており、内部の構造がよく観察できません。

また咽頭喉頭部〜喉頭領域にはなにか構造物(緑色)があるように見えてしまいます。

これはポジショニングが悪く、左右対称である構造がずれて、変に重なり合うことでそのように見えているのです。

この画像の違いは、頭と首のねじれが原因ですが、実際には頭の角度はわずか10°程度ずれるだけでこれほど大きな違いになってしまいます。

いかがでしょうか?

当院にご紹介でご来院された際にはX線画像のデータをお持ちであっても再度検査させていただくことがほとんどです。

なかには「かかりつけの動物病院でX線の撮影をして、データも持ってきたのにまた撮影するの?」と感じられる方もいらっしゃるかもしれません。

・かかりつけ医受診時と病変に進行がないか確認する

・正確な診断を行うためにより高いクオリティでの撮影を行う

このような理由から再検査をさせて頂いております。

またこのような撮影技術面だけでなく、機器の性能も非常に重要です。

当院では昨年、X線診断装置を最新のものに入れ替え、より高画質で繊細な画像が得られるようにもなりました。

高品質な機器と磨き上げた技術で病気の早期発見、適切な診断にこれからも尽力してまいります。

早めの暑さ対策を!

こんにちは。受付の築地です。

6月に入り、綺麗に咲いた紫陽花を見かけるようになりました。

まだ梅雨前ですが気温の高い日が続いて、犬の散歩が大変な季節が今年もやってきたなぁと感じています。

先日、避暑も兼ねて愛犬を連れて河口湖へ行きました。

埼玉と比べてだいぶ涼しく、特に樹海散歩は陽射しが少なくて肌寒いくらいなので、暑がりなワンちゃんにはオススメのお散歩コースです。

たっぷり歩いた後は、遊歩道出口(入口)のとうもろこしソフトクリームが最高でした。

ペットのイベント

みなさん、こんにちは。

受付の矢野です。

もうすぐ梅雨の時期ですね。

さて、少し前ですが、インターペットというペットのイベントに行ってきました!

大手企業から海外企業、個人経営、ボランティア団体など様々な企業とジャンルが参加しているイベントです。

ペットの飼い主様向けだけでなく、獣医師・看護師・トリマー・ボランティアなど多くの職種にも向けた大規模なイベントです。

動物病院に勤務していますが、一飼い主でもあるので色んな視点からイベントを楽しむ事ができました!

イベントではフードを始め、トイレ用品やお手入れグッズ、散歩グッズ、お洋服や聴診器などの医療器具、トリミング用品、ペット保険や霊園などのブースもありました。

また動物に関わる有名人などを招いて講話するブースもありました。

1日では回り切れないほど多くのお店が出ているので、満足感がすごいです!

なんと言っても、ペットも同伴できるので一度にたくさんのワンちゃん、ネコちゃん達に会えます(イベントに来場されている一般の方ですが…)。

コロナ禍で一時期は開催されない年もありましたが。今後も開催されるならば足を運んでみてはいかがでしょうか。

新たな発見があるかもしれません♪

蟹を食べに新潟県に行ってきました

こんにちは 動物看護師の森谷です。

だんだんと暖かくなってきましたが、気温が安定せずみなさん体調を崩されてないでしょうか

さて、先日蟹を食べに新潟県に行ってきました

能生という場所に茹で蟹を食べられる道の駅があり、お腹いっぱいになるまで蟹を食べてきました!

埼玉から4時間くらいはかかりますが蟹が食べられるので頑張って耐えました

あいにくの空模様でしたが滅多に食べれない蟹をいっぱい食べられて幸せでした!

茹で蟹の他に蟹ご飯や海鮮焼きなども食べられるので海鮮好きな方にはオススメです!

遠いですがワンちゃんも大丈夫なので興味のある方は是非行ってみてください。

ごあいさつ(獣医師 白石裕斗)

はじめまして!

4月末に入社致しました、獣医師の白石裕斗と申します。

東京都内の動物病院にて長年地域医療に従事しておりましたが、この度地元に戻ってまいりました。

言葉を話せない動物たちに代わって、ご家族だからこそ気づく小さな変化や気になることは何でもご相談下さい。

「これは関係ないかな」「こんなこと聞いてもいいのかな」といった一見何でもなさそうなことが、病気を早期に発見するきっかけになるかもしれません。

皆様の、動物たちとともに過ごす幸せな生活に少しでもお役に立てれば幸いです。

よろしくお願い致します。

ごあいさつ(受付 塚越)

昨年12月に入社いたしました、受付の塚越と申します。

現在ポメプーとマルチーズの2頭と暮らしていますが、動物に携わる仕事は初めてで、日々学びながら勤務させていただいております。

実は、我が家の愛犬は過去にパテラ(膝蓋骨脱臼)で、埼玉動物医療センターで二度手術し、入院していたことがあります。

当時、手術を受けるかどうかとても迷いましたが、治療のお陰で、今ではすっかり脚の心配が無くなり、元気に走り回っている様子を見ると、治療を受けて本当に良かったなと思っています。

まだまだ至らぬ点ばかりですが、少しでも皆様のお力になれるよう務めてまいりますのでよろしくお願いします。

アジリティ

初めまして。受付の北村です。

やっと過ごしやすい季節になってきましたね。

我が家は、犬達と少し遅めのお花見に行きました(^^)

みなさまは、「アジリティ」という言葉を聞いたことがありますか?

簡単に言うと、犬の障害物競走のことです。

「元気すぎて困ってる」

「運動神経が良い」

「おやつやおもちゃへの意欲がすごい!」

「愛犬と一緒に何かを始めたい」

そんな方にはおすすめしたい競技です。

ノーリードで障害物を飛ぶので、もちろん危険もあります。

ですので、アジリティをスタートするにはまず基礎訓練が必要になります。

我が家のチワワもアジリティがしたくて今は基礎訓練中です。

仕事との両立は大変ですが、トレーニングを通してより愛犬との絆が深まりますよ。

ごあいさつ(愛玩動物看護師 島田美櫻)

初めまして。

4月に入社致しました、動物看護師の島田です。

家では5歳の三毛猫、もうすぐ2歳になるチワワ、8ヶ月のチワワの計3匹と生活しています。

育ち盛りのわんちゃんねこちゃんとのんびり暮らしています。

至らぬ所が多く、ご迷惑をお掛けすると思いますが、1日でも早く皆様のお力になれるよう日々精進していきます。

よろしくお願い致します。

ごあいさつ(受付 峯岸紅瑛)

はじめまして。

4月から受付として働かせていただいております、峯岸と申します。

実家では、マルチーズとシーズーのmixとセキセイインコを飼っています。

様々な気持ちを抱いている飼い主様やペットちゃんたちに寄り添い、来院時の不安や緊張を少しでも取り除くことができるよう日々学びを増やし精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

花よりだんご

こんにちは。

メディカルコンシェルジュの宮崎です。

昨年12月に入社し4ヶ月がたちます。

毎日少しでも飼い主様とワンちゃんネコちゃんのお役にたてるよう奮闘中です。

皆様お花見は行かれましたでしょうか?

桜に限らずいろいろなお花があちらこちらで咲きみどりの濃くなるこの季節は私も大好きな季節です。

私の家の近くには桜並木があり、愛犬チワワのふくと少しずつ開花してゆく桜をながめながら毎日お散歩していました。

(桜並木とふく)

ただひとつ。桜の季節とともに悲しい出来事がありました。

それは週に一度近所に焼き芋やさんのおじさんが車で売りに来ていて、たまに『ワンちゃんの分だよー』とおまけをくれたりとふくも私も毎週それはそれは楽しみにしていたのですが、桜のシーズンとともに終了されてしまったのです。。。

次の冬またおじさんに会えるのを首をながーくして待っているふくなのでした。

これからの行楽シーズンにワンちゃんと一緒にお出掛けのご予定がおありの方も多いのではと思いますが、大事なワンちゃんネコちゃんを守るためにもノミダニやフィラリア等の予防をして楽しいお出かけにして下さいね。

ごあいさつ(愛玩動物看護師 橋本栞)

はじめまして。

4月に入社いたしました、愛玩動物看護師の橋本栞です。

幼い頃より動物に囲まれて育ち、いつしか動物のために働きたいと思うようになり愛玩動物看護師というお仕事に出会いました。

私にとって愛と笑顔を届けてくれる、寄り添ってくれる動物たちは特別な存在です。

ご来院される飼い主様にとっても掛け替えのない大切な存在であること、飼い主様と過ごされる大切な時間をお守りできるよう日々看護にあたりたいと思います。

精一杯頑張ります。どうそよろしくお願いいたします。

一緒に過ごしている猫ちゃん達とワンちゃんをご紹介させてください。

キジトラと黒猫さんのサンちゃん、ムタくん。

そして実家にいるボストンテリアの文太くん、ニョタさんです。

よろしくお願いいたします。