腫瘍(がん)

犬の脾臓のできもの

脾臓について

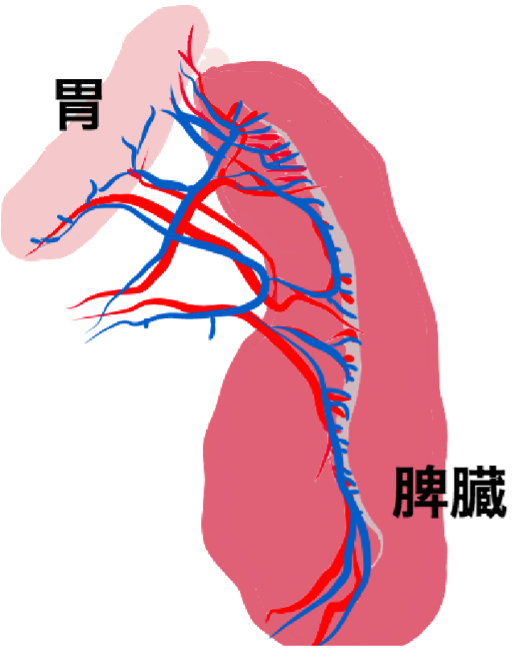

脾臓はお腹の左上側にある、血液に富んだ臓器です。

リンパ球などの白血球が存在し、感染症から体を守る免疫機能を担っています。

血液をためることができ、同時に古くなった血液細胞を排除して血液をきれいにしています。また、血液細胞が足りない状況では、血液を造ることもあります。

症状

考えられる病気

検査・診断

治療方針について

できものが破裂をしている場合

できものが破裂をしていない場合

| できものの大きさ | 治療方針 |

|---|---|

| ~1cm | 1-2ヶ月ごとの定期検査 |

| 1~2cm | 摘出手術をご相談 |

| 2cm~ | 摘出手術を積極的に検討 |

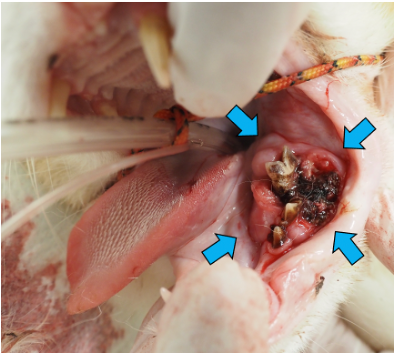

猫の口腔内扁平上皮癌

口腔内扁平上皮癌について

検査・診断

治療方針について

手術

放射線治療

抗がん治療

猫の乳腺腫瘍

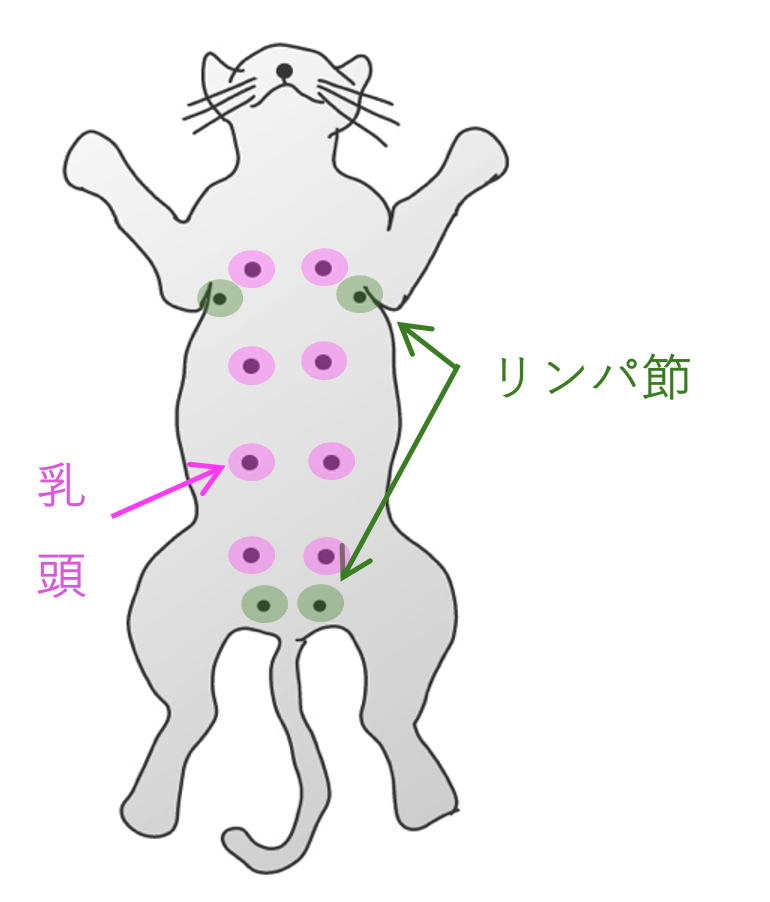

乳腺腫瘍について

検査・診断

治療方針について

| 腫瘍の大きさ | 生存中央値 |

| ≦ 2cm | 3年以上 |

| 2 ~ 3cm | 15〜24ヶ月 |

| ≧ 3cm | 4〜12ヶ月 |

| 肺転移がある | 2ヶ月未満 |

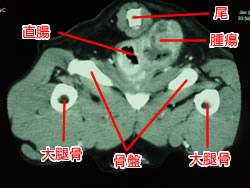

膀胱移行上皮癌

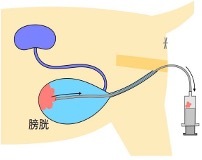

移行上皮癌について

検査・診断

膀胱のできものの診断は一般的にカテーテル生検法というもので行なわれます。

全身状態や腫瘍の広がりを確認するための各種検査も行い、手術を前提とする場合にはCT検査などを行うこともあります。

治療方針について

完治を目指す治療

病気の進行を抑える治療

病気による症状を改善するための治療

鼻腔内腺癌

鼻腔内腺癌について

検査・診断

治療方針について

放射線治療(根治的:完治を期待して行う治療)

放射線治療(緩和的:完治を目指さず、症状を和らげる目的で行う治療)

対症治療

犬の口腔内悪性黒色腫(メラノーマ)

口腔内悪性黒色腫について

検査・診断

治療方針について

手術

放射線治療

抗がん治療

カルボプラチン

トセラニブ

メラノーマワクチン(Oncept®)

犬のリンパ腫

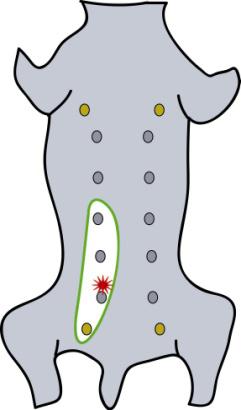

犬の体表リンパ節

リンパ球

リンパ球は免疫反応に関与している細胞で、体内への細菌やウイルス等の侵入などを阻止しています。

体の中のいろいろなところに分布しており、リンパ節というリンパ球が集まった組織も形成しています。

リンパ球には複数の種類(T細胞型・B細胞型・それ以外)があり、それぞれ異なった役割を担っています。

リンパ腫

体の中のリンパ球が腫瘍(がん)になってしまったものがリンパ腫です。6~8歳くらいの中高齢に多く発症します。

特徴

リンパ球はもともと全身に分布しており、リンパ腫も全身様々なところに発生します。

発生した場所によっておこる症状が異なり、また、治療への反応や経過が異なることが分かっています。

犬にできるリンパ腫の約80%が体のリンパ節の複数が腫れる多中心型と呼ばれるものです。

皮膚の下にあるリンパ節の腫れに気付いて、ご家族が動物病院を受診されるケースが多いです。

のどにあるリンパ節が腫れると呼吸がしずらくなったり、いびきをかくようになります。

進行すると、肝臓や脾臓・骨髄内へ入り込んでしまい、本来の機能を低下させてしまいます。

無治療の場合の平均余命は1~2ヵ月とされています。

また、肝臓や腸・皮膚・腎臓・胸の中などにリンパ腫が出来る場合もあります。

発生した場所による分類

| 発生した場所 | 割合 | 良く認められる症状 |

|---|---|---|

| 多中心型 | 80% | 身体のしこり 呼吸困難・いびき 元気消失・食欲低下 |

| 消化器型(腸にできる) | 5~7% | 嘔吐・下痢 |

| 縦隔型(胸の中にできる) | 5% | 呼吸困難・食べ物が飲み込みずらい |

| 皮膚型 | 5%以下 | 皮膚炎のような症状 |

| その他 | 5%以下 |

さらに細胞の分化度(成長度合い)によって悪性度の高い低分化型と、比較的悪性度の低い高分化型に分けられます。

検査・診断

リンパ腫の診断は細胞の検査(針吸引検査)でわかります。どこまで病変が広がっているかどうか調べるために肝臓、脾臓などの針吸引検査や骨髄検査を行います。また、他に病気がないかどうかを調べるために色々な検査を行います。

| 血液検査 | 貧血の有無や内臓の状態などを調べる |

|---|---|

| 血液凝固系検査 | きちんと血が止まるかなどを調べる |

| レントゲン検査(胸腹部) | 胸やお腹にリンパ腫の広がりや他の病気がないか調べる |

| 超音波検査(心臓・腹部) | |

| 尿検査 | 腎臓の状態などを調べる |

| 肝臓・脾臓針吸引検査 | 肝臓、脾臓に転移が無いか調べる |

| 骨髄検査 ※麻酔 | 骨髄に転移が無いか調べる |

| クローナリティ検査 | リンパ腫のタイプを調べる |

- 骨髄検査は麻酔あるいは軽い鎮静処置が必要です。

肝臓、脾臓の細胞の検査は無麻酔でも可能ですが、状況によって鎮静をかけて行う場合があります。 - 遺伝子検査は針吸引検査で採取したもので行います。

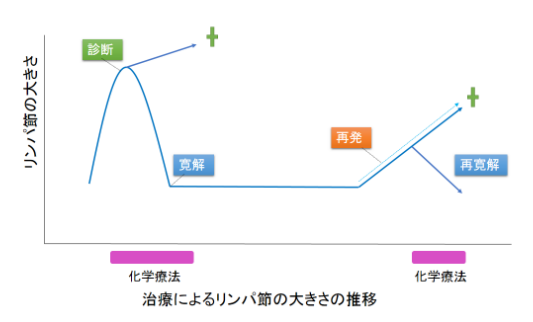

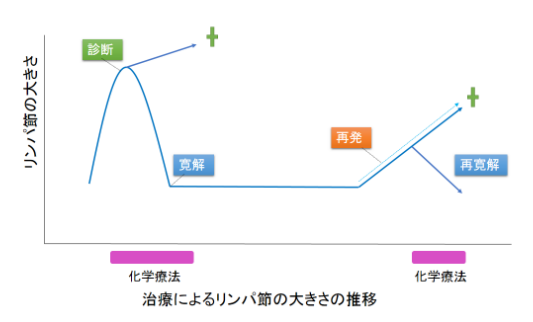

治療

リンパ腫は全身性の病気であり、抗がん剤で治療します。

抗がん剤に非常によく反応してくれることが分かっており、約80%の症例で効果があります。

抗がん治療を行った場合、約半数の犬が1年後も生存しており、約20%の犬が2年後も生存しています。

様々な抗がん剤といくつかの決められたスケジュールがあり、リンパ腫のタイプによって選択します。抗がん剤の副作用として胃腸障害(嘔吐・下痢)、骨髄抑制(免疫力の低下)、脱毛が挙げられます。

出るかどうかは個体差によって左右されることも多いですが、適切なケアを行う事で副作用は最小限に抑える事が可能です。

副作用のために入院が必要となるケースはおおよそ10%以下です。

リンパ腫が抑え込めてスケジュールが終了すれば治療をストップして経過観察をする場合もあります。

再発した場合、再度抗がん治療を開始します

猫のリンパ腫

リンパ球

リンパ球は免疫反応に関与している細胞で、体内への細菌やウイルス等の侵入などを阻止しています。

体の中のいろいろなところに分布しており、リンパ節というリンパ球が集まった組織も形成しています。

リンパ球には複数の種類(T細胞型・B細胞型・それ以外)があり、それぞれ異なった役割を担っています。

リンパ腫

体の中のリンパ球が腫瘍(がん)になってしまったものがリンパ腫です。

高齢の猫で発生することが多いですが、猫白血病ウイルスに感染していると若齢でも発生します。

ウイルスに感染している場合1~3歳で発症し、感染していない場合は8~10歳に多く発症します。

特徴

リンパ球はもともと全身に分布しており、リンパ腫も全身様々なところ(肝臓や腸・皮膚・腎臓・胸の中など)に発生します。

発生した場所によっておこる症状が異なり、また、治療への反応や経過が異なることが分かっています。

進行すると、肝臓や脾臓・骨髄内へ入り込んでしまい、本来の機能を低下させてしまいます。

無治療の場合の平均余命は1~2ヵ月とされています。

発生した場所による分類

| 発生した場所 | 割合 | 良く認められる症状 |

|---|---|---|

| 消化器型(腸にできる) | 43% | 嘔吐・下痢 |

| 鼻腔内(鼻の中にできる) | 6.3% | 鼻づまり・鼻血・呼吸困難 |

| 縦隔型(胸の中にできる) | 5.7% | 呼吸困難・食べ物が飲み込みずらい |

| 皮膚型 | 5%以下 | 皮膚炎のような症状 |

| その他(腎臓・脳など) | 5%以下 |

- 猫白血病ウイルスに感染していると縦隔型の発生が多く認められます。

- さらに細胞の分化度(成長度合い)によって悪性度の高い低分化型と、比較的悪性度の低い高分化型に分けられます。

検査・診断

リンパ腫の診断は細胞の検査(針吸引検査)でわかります。

どこまで病変が広がっているかどうか調べるために肝臓、脾臓などの針吸引検査や骨髄検査を行います。

また、他に病気がないかどうかを調べるために色々な検査を行います。

| 血液検査 | 貧血の有無や内臓の状態などを調べる |

|---|---|

| 血液凝固系検査 | きちんと血が止まるかなどを調べる |

| レントゲン検査(胸腹部) | 胸やお腹にリンパ腫の広がりや他の病気がないか調べる |

| 超音波検査(心臓・腹部) | |

| 尿検査 | 腎臓の状態などを調べる |

| 肝臓・脾臓針吸引検査 | 肝臓、脾臓に転移が無いか調べる |

| 骨髄検査 ※麻酔 | 骨髄に転移が無いか調べる |

| クローナリティ検査 | リンパ腫のタイプを調べる |

- 骨髄検査は麻酔あるいは軽い鎮静処置が必要です。肝臓、脾臓の細胞の検査は無麻酔でも可能ですが、状況によって鎮静をかけて行う場合があります。

- ・遺伝子検査は針吸引検査で採取したもので行います。

治療

リンパ腫は全身性の病気であり、抗がん剤で治療します。

抗がん剤に非常によく反応してくれることが分かっており、約60%の症例で効果があります。

治療を行った場合の平均余命は6~9カ月程度であり、1年を越せる確率は20%程度と報告されています。

さらに、猫白血病ウイルスに感染していると治療効果・余命が短い事がわかっています。

抗がん剤の副作用として胃腸障害(嘔吐・下痢)、骨髄抑制(免疫力の低下)、脱毛が挙げられます。

出るかどうかは個体差によって左右されることも多いですが、適切なケアを行う事で副作用は最小限に抑える事が可能です。

副作用のために入院が必要となるケースはおおよそ10%以下です。

リンパ腫が抑え込めてスケジュールが終了すれば治療をストップして経過観察をする場合もあります。

再発した場合、再度抗がん治療を開始します。

犬の肥満細胞腫

肥満細胞とは

肥満細胞

肥満細胞はアレルギーや炎症などに関与している細胞で、体の中のいろいろなところにあります。

ヒスタミンやへパリンなど、様々な物質を含んでいます。体が太っている“肥満”とは全く関係ありません。

肥満細胞腫

体の中の肥満細胞が腫瘍(がん)になってしまったものが肥満細胞腫です。

皮膚にできることが多く、悪性の皮膚がんの中では最も多いものです。

その他、皮膚の下の方や粘膜、筋肉、内臓などにできることもあります。

特徴

皮膚にできる肥満細胞腫はいろいろな形をとります。

イボのようなものだったり、脂肪の塊のようだったり、皮膚炎のように赤くなったりすることもあります。

見た目から判断することはできません。また大きくなったり小さくなったりすることも多く、小さくなったからといって安心はできません。

肥満細胞腫は肥満細胞が本来持っているヒスタミンやへパリンなどの物質をたくさん放出してしまうことがあります。

そうなると皮膚が赤くなったり、胃腸に負担がかかって吐き気や下痢がでたり、血が止まりづらいといった症状を起こすことがあります。

悪性度が高いものは転移を起こすことがあります。

転移はリンパ節、肝臓、脾臓、骨髄などに起こりやすいです。

悪性度

犬の皮膚にできる肥満細胞腫は基本的にすべて悪性で、その悪性度が大きく3段階(グレード分類)に分けられます。

悪性度により必要な治療が変わってきますが、それ以外に転移を起こしていないかどうかなども重要です。

なお皮膚以外にできるものは悪性度の分類は行わず、通常は悪性度の高いものとして治療します。

悪性度は手術で摘出したものを検査に出すことで判明します。手術前には悪性度はわかりません。

| グレード1 | グレード2 | グレード3 | |

|---|---|---|---|

| 悪性度 | 低い | 高い | 非常に高い |

| 転移 | 起こしにくい | 起こすことあり | 起こしやすい |

| 治療 | 通常手術のみ | 手術 状況により抗がん治療や放射線治療も行う |

手術+抗がん治療 状況により放射線治療も行う |

| 再発 | 起こしにくい | 起こしやすい | 非常に起こしやすい |

| 特徴 | 適確な手術により完治が見込める | 適確な手術により完治が望める場合も多いが、一方で十分な治療を行っても再発や転移が進行してしまうことがある | 非常に悪性度が高く、十分な治療を行っても完治が難しい場合が多い |

検査・診断

肥満細胞腫の診断は細胞の検査(針吸引検査)でわかります。しかし悪性度まではわかりません。

また転移を起こしているかどうか調べるためにリンパ節、肝臓、脾臓の針吸引検査や骨髄検査を行います。

他にも麻酔や手術が可能か、他に病気がないかどうかを調べるために色々な検査を行います。

| 血液検査 | 貧血の有無や内臓の状態などを調べる |

|---|---|

| 血液凝固系検査 | きちんと血が止まるかなどを調べる |

| レントゲン検査(胸腹部) | 胸やお腹に転移や他の病気がないか調べる |

| 超音波検査(腹部) | |

| 尿検査 | 腎臓の状態などを調べる |

| ヒスタミン濃度検査 | ヒスタミンが増えていないかを調べる |

| CT検査 ※麻酔 | リンパ節を調べたり、手術計画をたてたりする |

| リンパ節針吸引検査 | リンパ節に転移が無いか調べる |

| 肝臓・脾臓針吸引検査 | 肝臓、脾臓に転移が無いか調べる |

| 骨髄検査 ※麻酔 | 骨髄に転移が無いか調べる |

| 遺伝子検査 | 肥満細胞腫のタイプを調べる |

- 骨髄検査は麻酔が必要なので、通常はCT検査の時や手術の時に同時に行います。

リンパ節や肝臓、脾臓の細胞の検査も状況によってCT検査や手術の時に行う場合があります。 - 遺伝子検査は手術で摘出したもので行います。

治療

治療で最も重要なものは手術です。

最初の手術でいかに肥満細胞腫をとりきるかが重要です。

すでに転移を起こしている場合や手術が難しい場合、悪性度が高い(グレード3)場合などには放射線治療や抗がん治療なども行います。

1.手術

目にみえている(触って分かる)肥満細胞腫が小さくても、実はそこから目に見えない腫瘍の根っこが伸びています。

この根っこまで手術で全部とらないと、再発を起こしてしまします。

そのため目にみえている腫瘍とそのまわりを含めて大きく手術で切除する必要があり、大きな傷となります。

2.放射線治療

腫瘍に放射線をあてて腫瘍細胞にダメージを与える方法です。

手術だけでは肥満細胞腫をとりきれない場合に手術と併用したり、手術ができない場合に補助的に行うことがあります。

実施する場合には専門施設をご紹介します。

3.抗がん治療

抗がん剤を使って腫瘍細胞にダメージを与える方法です。

手術で肥満細胞腫をとりきれなかった場合や悪性度が高い場合(グレード3)、再発の危険が高い場合などに手術と併用します。

また手術が適応とならないような場合にも補助的に行うことがあります。

骨肉腫

犬の骨肉腫について

骨肉腫は犬に最も多く認められる骨のガンであり骨にできる腫瘍の 85 %を占めます。

治療としては強い痛みを抑えるために断脚が必要です。

しかし殆どの犬( 90 %以上)で初期の段階で目に見えないレベルで転移が始まっており、 断脚のみによる治療では平均で術後 3 ~ 4 ヶ月しか生存できません 。

したがって生存期間を改善するには全身的な抗がん治療が必要です。

抗がん治療を行った場合の平均生存期間は約 1 年~ 2 年と報告されています。

転移する場所は肺が最も多いとされていますが、他の骨、肝臓などのそのほかの内臓へ転移することも稀にあります。

転移病巣も早期に発見して切除することで延命が期待できるケースもあります。

しかし、残念なことに最終的には多くの犬が転移性の病変で 2 年以内に亡くなってしまうのが現状です。

抗がん治療に対する主な副作用は個体差がかなりありますが、投与後数日間の食欲不振、下痢、吐き気、発熱、骨髄抑制(貧血、白血球減少症、血小板減少症)、などです。

しかし犬は人間の抗がん治療で見られるような副作用は極めて稀で、無症状か軽い下痢程度のことが多いようです。

副作用のために入院が必要になる犬は 10 %以下です。

抗がん治療は決して簡単な治療ではなく、ご家族と病院スタッフと動物がひとつのチームになってがんと戦う覚悟が必要です。

骨肉腫を完全に克服することは非常に難しいことですが少しでも元気な状態で長く生存するためには抗がん治療が必要となります。

軟部組織肉腫

軟部組織肉腫は動物の悪性腫瘍(癌)の一つのグループで、線維肉腫、血管周皮腫、神経鞘腫、脂肪肉腫などいくつかの腫瘍が含まれます。

これらの腫瘍は共通した特徴を持っているので、“軟部組織肉腫”というくくりで診断され、治療が行われます。

特徴

高齢の犬に多く発生します。

胴体や足などの体の表面に発生することが多く「なにかしこりがある」と気付くことが多いのですが、体の中にできることもあります。

腫瘍自体は痛みなどを伴わないことが多いのですが、発生部位や大きさによってはまわりの器官に影響を与え、様々な症状が出ることがあります。

この腫瘍の特徴として腫瘍の“根”が深く(局所浸潤性が強い)、再発率が高いということがあります。

悪性の腫瘍からは目に見えない根が周囲に伸びています。

目に見える(触れる)しこりだけを手術で取っても、目に見えない(触ってもわからない)根が残ってしまうと再発してしまします。

軟部組織肉腫はこの根が深く広く伸びていることが知られています。

また、悪性腫瘍の特徴に転移というものがあります。

転移とは腫瘍が他の部分(リンパ節や内臓など)にも移動して、進行してしまうことです。

転移を起こしてしまうと、手術でしこりをとっても腫瘍は治りません。

軟部組織肉腫は比較的転移が起こりにくいという特徴(悪性度によって異なる)を持っています。

軟部組織肉腫の特徴をまとめると、根が深く広いためそれを手術で全部取るのは大変(傷がとても大きくなる)ですが、転移が比較的起こりにくいため十分な手術ができれば完治することもめずらしくありません。

悪性度

軟部組織肉腫の悪性度はいくつかの要素から評価します。

その要素をもとに完治が見込めるかどうかどうか、再発や転移を起こしてしまうかどうか、といった治療経過の予測が行われます。

≪悪性度を評価する要素≫

| 1.腫瘍の大きさ | 大きいもののほうが悪性度が高い傾向をとる |

|---|---|

| 2.組織学的グレード | 切り取った腫瘍の組織検査により悪性度が3段階に分けられる |

| 3.周囲との固着 | 固くくっついているものは悪性度が高い傾向をとる |

| 4.転移の有無 | 転移があると完治が難しい |

| 5.手術内容 | 根も含めて完全にとりきらないと再発しやすい |

検査・診断

1. 針吸引検査

しこりはまず針吸引検査による細胞の検査を行います。

軟部組織肉腫やその他の腫瘍の疑いがあるかどうかを調べます。

この検査だけで診断のつく腫瘍もありますが、軟部組織肉腫では十分な診断が得られない場合も多いです。

この検査で軟部組織肉腫が疑われた場合には 2 の生検という検査を行い、診断を確実なものとします。

2.生検・ステージング検査

手術前に十分な診断をつけるために生検という検査が必要です。

生検は手術によりしこりの一部をくりぬいて病理組織検査を行う方法です。

また転移がないかどうか、他に病気がないかどうかなどを調べる全身検査や、腫瘍の広がりを調べて手術計画を立てるためのCT検査なども行います(ステージング検査)。

| 血液検査 | 貧血の有無や内臓の状態などを調べる |

|---|---|

| 血液凝固系検査 | きちんと血が止まるかなどを調べる |

| レントゲン検査(胸腹部) | 胸やお腹に転移や他の病気がないか調べる |

| 超音波検査(腹部) | |

| 尿検査 | 腎臓の状態などを調べる |

| 血圧測定 | 高血圧症などを調べる |

| CT検査 ※麻酔 | 細かい転移を調べる 腫瘍の広がりを調べ、手術計画を立てる |

| リンパ節針吸引検査 | リンパ節に転移が無いか調べる |

| 生検 ※麻酔 | 小手術でしこりの一部をくりぬいて調べる |

3.手術後の確定診断

手術で摘出した腫瘍を病理組織検査にだします。

腫瘍全体を調べて最終的な確定診断を行い、手術で腫瘍が十分にとりきれているかなどを判定します。

治療

治療で最も重要なものは手術です。

最初の手術でいかに腫瘍をとりきるかが大切です。

すでに転移を起こしている場合、手術が難しい場合、悪性度が高い場合などに放射線治療や抗がん治療なども行います。

1.手術

目に見えない腫瘍の根も含めて大きく手術を行う必要があります。

そのため手術で切り取った部分の傷を塞ぐのが大変になる場合もあり、傷を閉じるための再手術が必要になったり、傷が治るのに長い時間がかかることもあります。

2.放射線治療

腫瘍に放射線をあてて腫瘍細胞にダメージを与える方法です。

手術の補助や、緩和的な治療として行うことがありますが、単独で完治を目指せる治療法ではありません。

実施する場合には専門施設をご紹介します。

3.抗がん治療

抗がん剤を使って腫瘍細胞にダメージを与える方法です。

手術の補助や、緩和的な治療として行うことがありますが、単独で完治を目指せる治療法ではありません。

犬の乳腺腫瘍

犬のお乳(乳腺)は左右5対あります。乳腺にしこりができたら乳腺腫瘍の疑いがあります。

犬の乳腺腫瘍

犬では発生が多く、ヒトの3倍なりやすいといわれています。

雌犬の腫瘍では発生が最も多いです。

高齢の雌、特に避妊手術をしていない場合に多く発生します。原因はホルモンの影響が大きいと考えられています。

良性と悪性の割合はほぼ50%で、多くの乳腺腫瘍は早い段階に手術を行うことで治すことができます。

| 良性(50%) | 悪性(50%) | |

|---|---|---|

| 悪性度が低い(25%) | 悪性度が高い(25%) | |

最初に行う検査 ―針吸引検査-

しこりに針を刺して細胞の検査を行います。乳腺腫瘍なのか、他のできものなのかどうかを調べます。乳腺腫瘍が疑われる場合には全身検査や手術を検討します。なお良性か悪性かの特定はできません。

手術を行うかどうか?

手術は治療と同時に診断をつけるために行います。手術をしないと良性・悪性の診断がつかないことと、早期であれば多くが手術だけで治る(乳腺腫瘍の3/4)ことから、手術を行うことが推奨されます。

※ただし、以下の場合には手術を見合わせることがあります

- 転移してしまっている場合(手術をしても治らない)

- 他に悪いところがある(麻酔、手術の危険性が高い)

- 炎症性乳癌

手術前検査

| 血液検査 | 全身状態の確認 |

|---|---|

| 血液凝固系検査 | 血がきちんと止まるか |

| レントゲン検査 | 転移や他の病気がないか |

| 超音波検査 | |

| 尿検査 | 腎臓に問題がないか |

| 心電図 | 不整脈がないか |

| 血圧測定 | 高血圧でないか |

| 甲状腺ホルモン検査 | ホルモン異常がないか |

| CT検査※ | 小さな転移の検出 |

手術の方法

| しこりだけとる | しこりの周囲の乳腺もとる | 片側の乳腺をとる | ||

|---|---|---|---|---|

| 手術方法 |  |

|

|

|

| 他の乳腺での再発 | ||||

| 手術の負担 | ||||

| 入院 | 3~5日 | 7日前後 | 7~14日 | |

| 費用 | ||||

避妊手術について

高齢になってからの避妊手術は乳腺腫瘍の治療や再発予防には効果はありません。

ただし、乳腺腫瘍が発生するような高齢の雌では子宮や卵巣に異常をきたしているこが多く、避妊手術を行うことで卵巣・子宮の病気の予防・治療効果があります。

そのため、未避妊の場合には乳腺腫瘍の手術と同時に避妊手術をおすすめしています。

手術後は?

- 傷が治れば普段通りの生活が送れます。まれに傷の治りが悪いことがあり、その場合通院が必要です。

- 摘出したものの検査結果によっては抗がん治療を行う場合もあります。

- 数ヵ月毎の定期検査(血液検査、レントゲン、超音波検査など)が推奨されます。

肛門嚢アポクリン腺癌

肛門嚢アポクリン腺癌について

肛門嚢アポクリン腺癌とは肛門の横にある肛門嚢(におい袋)のがんです。原因はわかっていませんが雌犬に多く発生します。

治療法としては、まず第 1 に外科的にがんを可能な限り摘出することと、術後の抗がん治療です。

状況により放射線治療を検討する場合もあります。

しかし、この癌は非常に悪性度が強くどんな治療方法を行っても完治は難しいとされています。

手術を行った場合の局所再発率は 50 %、余命は平均で 1 年という統計学的データーが出ています。

また、この癌の特徴として 50 %~ 90 %のワンちゃんで血液中のカルシウム濃度が異常に高くなります。

このことにより腎臓が悪くなり、命を脅かすことも少なくありません。

治療方針

手術を行い可能な限りしこりを切除します。病理検査の結果次第で抗がん治療を検討します。

肝細胞癌

肝細胞癌について

犬の肝細胞癌は肝臓に出来る癌で最も多い事がわかっています。

食欲不振、体重減少、嘔吐、水をたくさん飲むなど、色々な症状を示します。

治療方針について

現在の獣医学では、外科手術が第 1 選択の治療方法です。

有効な内科療法(抗がん治療など)は見つかっていません。

腫瘍が完全に切除できるかどうかが治療成績に大きくかかわってきます。

一般に肝臓の左側に発生したものは切除しやすく、右側のものは手術の危険性が高いと言われています。

手術で完全切除できれば再発率は 0 ~ 13 %、転移率は 0 ~ 37 %であり、平均の生存期間は 1 ~ 4 年以上にも及びます。

1.外科手術

腫瘍の完全切除を目指します。

また、完全切除が不可能な場合でも、腫瘍をある程度切除することで延命と今後の生活の質の向上を目指します。

| 利点 | 完全切除できた場合、完治する可能性も期待できる。 完全切除できない場合でも、ある程度切除することで、他の臓器への圧迫や、巻き込みを遅らせ、生活の質の向上と延命効果(数年)が期待できる。 |

|---|---|

| 欠点 | 麻酔、手術の危険性(手術中、手術直後に死亡の危険性もある)切除不可能である場合も考えられる。 |

2.対症治療

将来的に多臓器への圧迫や転移により、下痢、嘔吐、食欲不振などの症状が悪化してくる事が予想されます。

治療内容としては、内服薬、点滴、注射などによって、ある程度、痛みや不快感をとってあげる、というようなものになります。

| 利点 | 麻酔、手術で命を落とすことはない。 |

|---|---|

| 欠点 | 臨床症状を回復することは期待できない。 |

組織球性肉腫

組織球性肉腫(悪性組織球症とは)

組織球性肉腫はバーニーズ・マウンテン・ドック、ゴールデン・レトリバー、フラット・コーテッド・レトリバー、ロットワイラーに発症の多い癌の一種です。

癌の中でも極めて悪性度が高く急速に全身へ転移し、死亡する事が知られています。

今までは有効な治療法はないとされていましたが、 2003 年のアメリカの癌学会で効果のある抗がん剤が報告されました。

その後、日本でも抗がん治療が積極的に行われるようになり、約 50 %の犬で抗がん剤の効果が見られる事がわかってきています。

また、以前は診断後、数日~ 6 ヶ月でほぼ全ての犬が亡くなってしまうといわれていましたが、近年では早期発見例で抗がん剤が効けば延命が可能な例も報告されています。

治療方針について

1. 延命を目標において抗がん治療を行う。

抗がん剤の副作用

- 好中球減少症

- 血小板減少症

- 食欲の低下(まれ)

- 消化器症状(極めてまれ)

- 肝障害(時々)

- 経過観察を行い、転移の徴候が見られた時点で抗がん治療を検討

※全身に転移が見られた後の抗がん治療では通常延命が可能な期間は 3 ヶ月です。

2. 抗がん治療は行わず、症状にあわせて緩和治療(痛み止め、咳止めなど)を行う。

※一般的には数ヶ月以内(通常は 6 ヶ月以内)に肺、肝臓、脾臓、骨髄、リンパ節、脳、骨、関節など全身に転移を起こし死亡します。

※抗がん治療は決して簡単な治療ではなく、我々病院スタッフとご家族、動物がチームとなって癌と戦っていく治療となります。例え抗がん治療を行っても完治は難しい病気であり、可能性にかける治療となります。