2022年7月

胸のレントゲンについて

犬の認知症について

こんにちは、動物看護師の吉冨です。

7月に入り、厳しい暑さが続きますが皆様お元気にお過ごしでしょうか?

今回は犬の認知症について愛犬のキムの話も踏まえながらお話しします。

犬の成長は早いものです。

元気いっぱいの幼少期から成年期と呼ばれる期間は、0歳から7歳まで。

7歳から先はシニア期と呼ばれ、13歳を超えると介護が必要になってくる状態になりやすいです。

犬も老いとともに、人間でいうところの認知症のような症状が出ることがあります。

夜、寝ている時に起きて鳴いたり、家の中を徘徊したり、若い時食べていたご飯を残すようになったり、トイレもシーツの上でできなくなったりします。

我が家の愛犬、キムは今月で16歳3ヶ月をむかえます。

15歳を過ぎたあたりから、寝たままおしっこをしたり、夜中に鳴きわめいたり、家の中を徘徊するようになりました。

ご飯や水も、口元へ持ってかないと自分で食べたり、飲んだりできなくなりました。

私自身が一番悩まされたのは、夜鳴きです。

夜中に何度も起こされるので、水をあげて落ち着かせてみたり、昼間はなるべく起こして

夜は寝てもらうようにしてみましたが、なかなか良くならず、獣医さんと相談して睡眠薬を始めることになりました。

睡眠薬も量を調節するのが難しく、多すぎると寝過ぎちゃったり、少ないと起きてしまうので大変でしたが、今では量をコントロールできるようになりました。

慢性腎不全もあり、おしっこの回数も多いのでマナーベルトをこまめに替えてあげてます。

キムが家の中を安心して徘徊できるように、床に滑り止めのシートをひいてあげてます。

最近はキムの介護生活にも慣れて、家族みんなでサポートしながら過ごしてます。

認知症の原因は今の医学では分かっていませんが、犬にも人間のようなアルツハイマー症と同じような脳の実質的な変化が見られることは分かっています。

人間の場合と同様に、認知症は放って置くとどんどん進行してしまい治療は困難ですが、進行を遅らせることはできると言われています。

日光浴をさせて、体内時計をリセットさせたり、運動をさせて筋肉の衰えや寝たきりを防ぐことは認知症予防につながります。

昼夜逆転してしまった場合は、なるべく昼間に起こして体をうごかしたり、声をかけたりして刺激を与えるようにしましょう。

愛犬が認知症になると、今までできてたことができなくなったり、鳴いたり徘徊するので

飼い主さんもショックを受けると思います。

私もはじめはショックでしたが、今では認知症もコントロールしながらキムと楽しく過ごしています。

生活リズムも崩れて、介護疲れで悩んでる飼い主さんもいると思いますが、一人で抱え込んで頑張り過ぎずに、獣医師や看護師に相談してみるのもいいかもしれません。

もちろん私でよければいつでもお話し聞きますので気軽にお声掛け下さい。

大型犬はご用心<胃拡張捻転症候群>

こんにちは

獣医師の高井です。

暑い日が続いており、大型犬や短頭種のワンちゃんには大変な季節となってきました。

そんなわけで暑さとは関係ありませんが、大型犬の緊急性の高い疾患についてお話したいと思います。

ご存じの方も多いと思いますが、胃拡張捻転症候群という病気です。

胸の深い大型犬に好発しますが、小型犬(特にダックスフンド)もまれに発症します。

何らかの原因(はっきりした原因はよくわかっていない)で胃が拡張してしまい、その結果、捻れてしまいます。

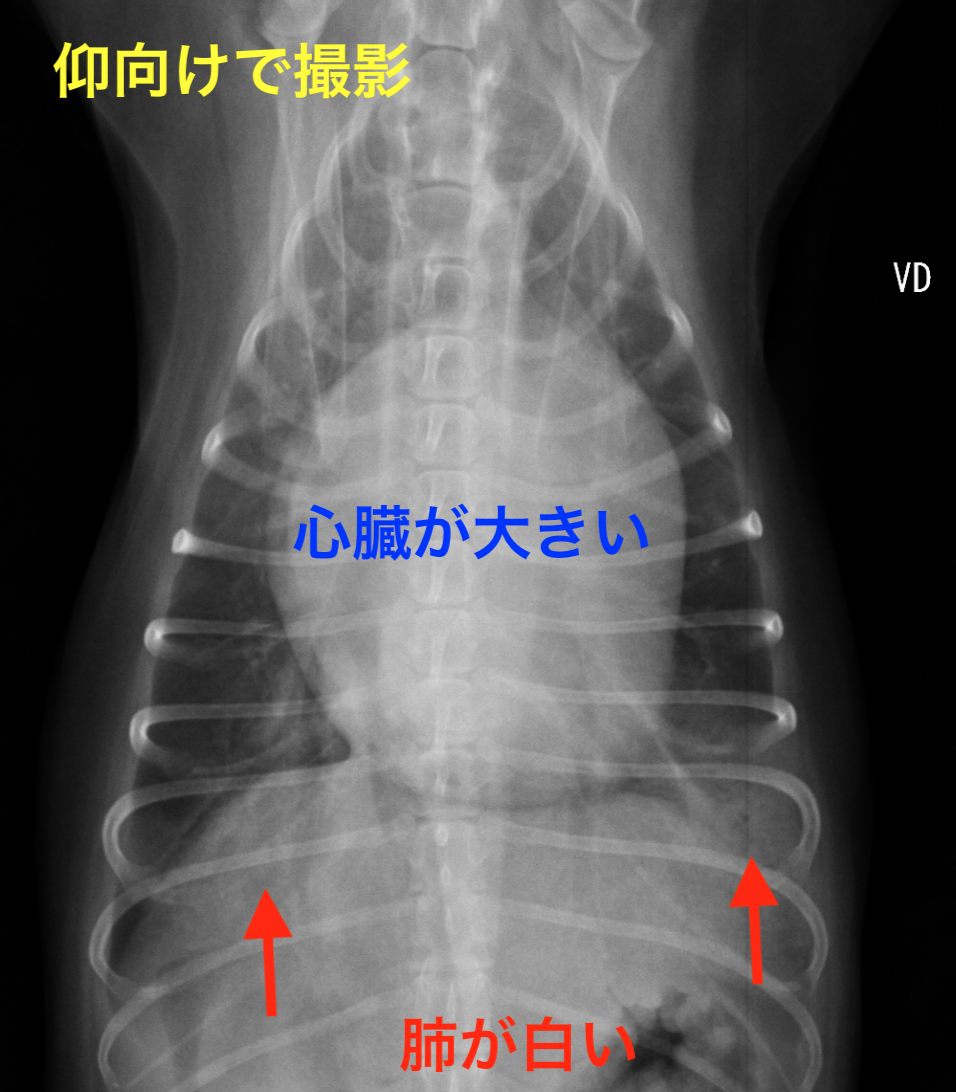

胃拡張捻転症候群の犬の腹部レントゲン写真

ガスで胃がパンパンになっている

そのまま放置すると胃が壊死を起こし、ショック状態に陥り、亡くなってしまいます。

症状としては、食後から空吐き(吐こうとしているのに、何も吐かない)、お腹が張っている、ぐったりしているなどが典型的です。

治療は開腹手術による胃の整復が必要になります。適切な治療を行っても死亡率が20〜45%もある怖い病気です。

基本的に様子を見て、自然と治ることはありません。

むしろ悪化する一方ですので、疑わしければ獣医師に相談してください。

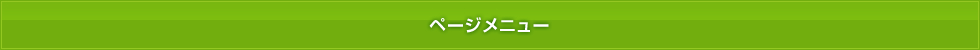

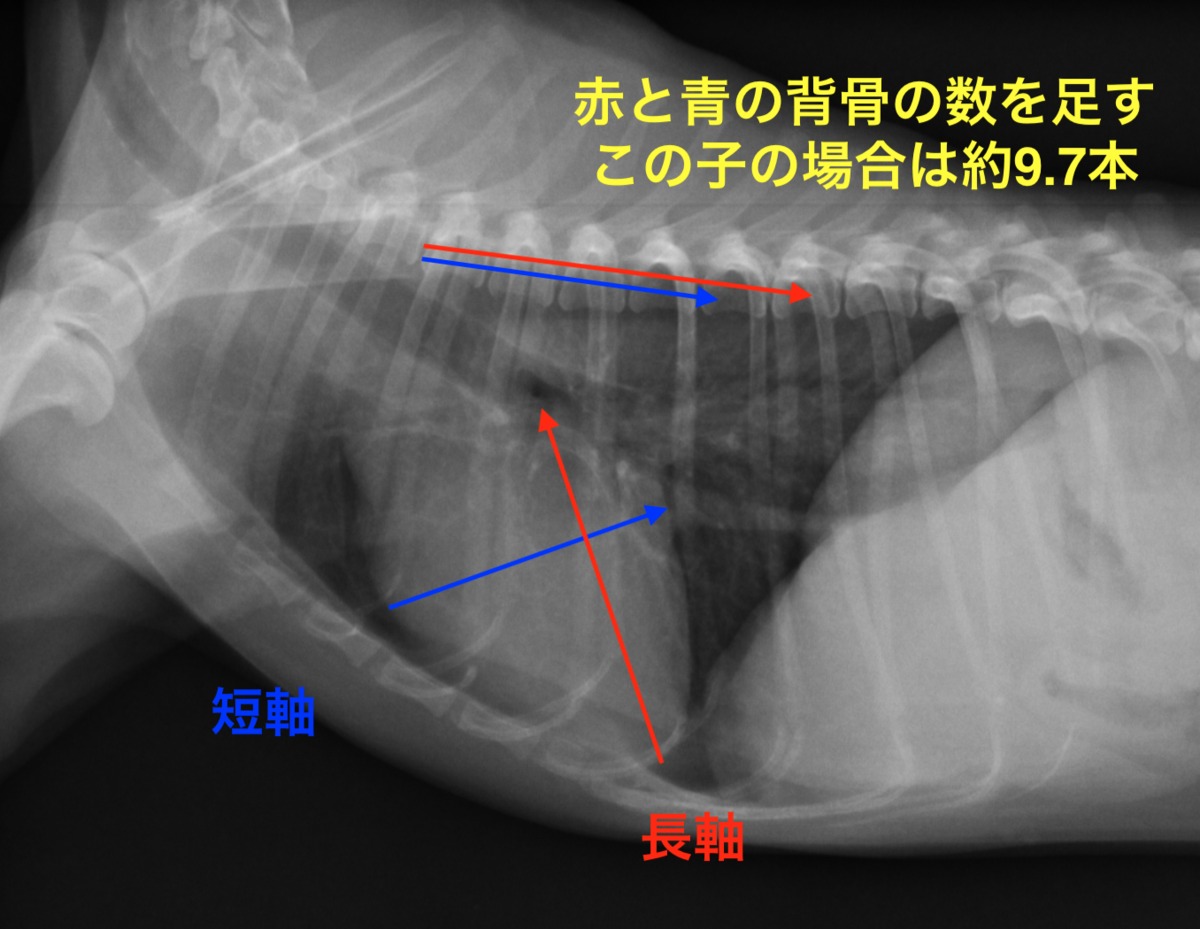

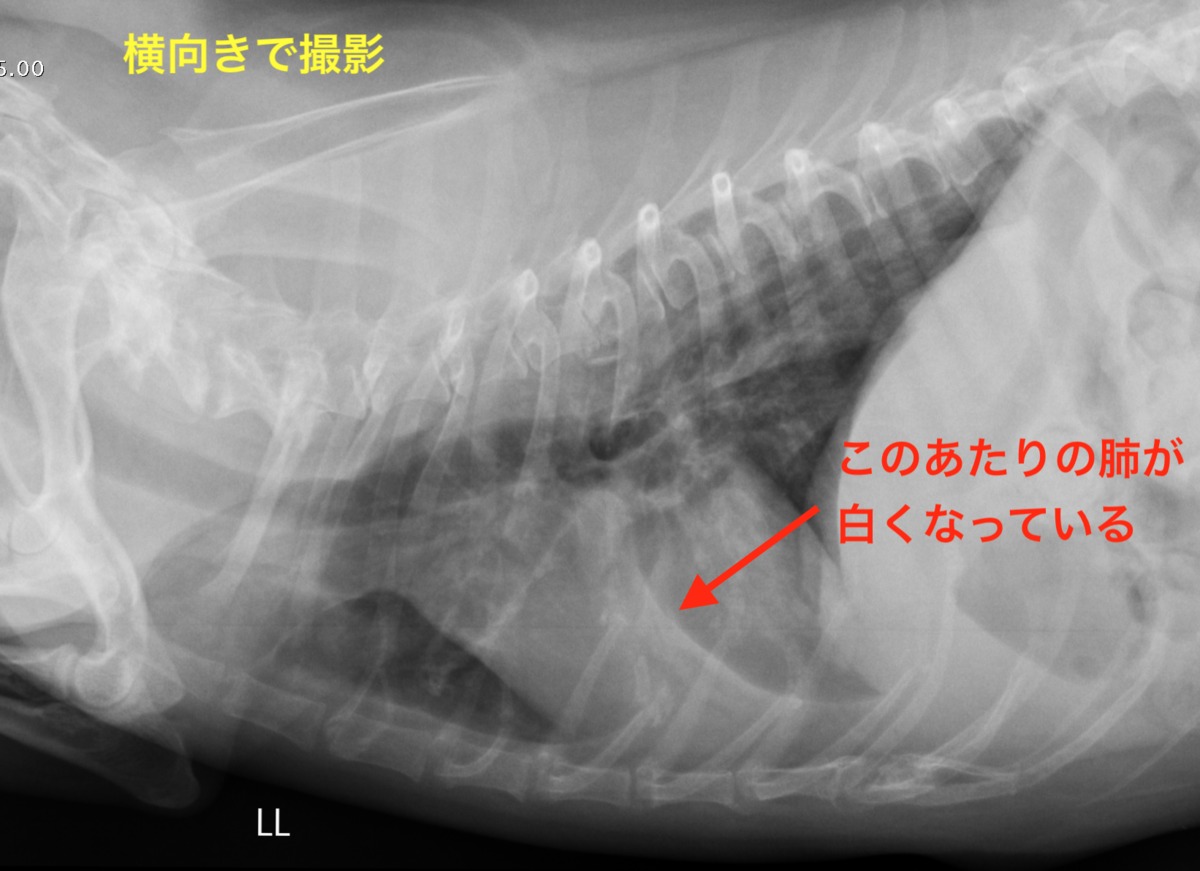

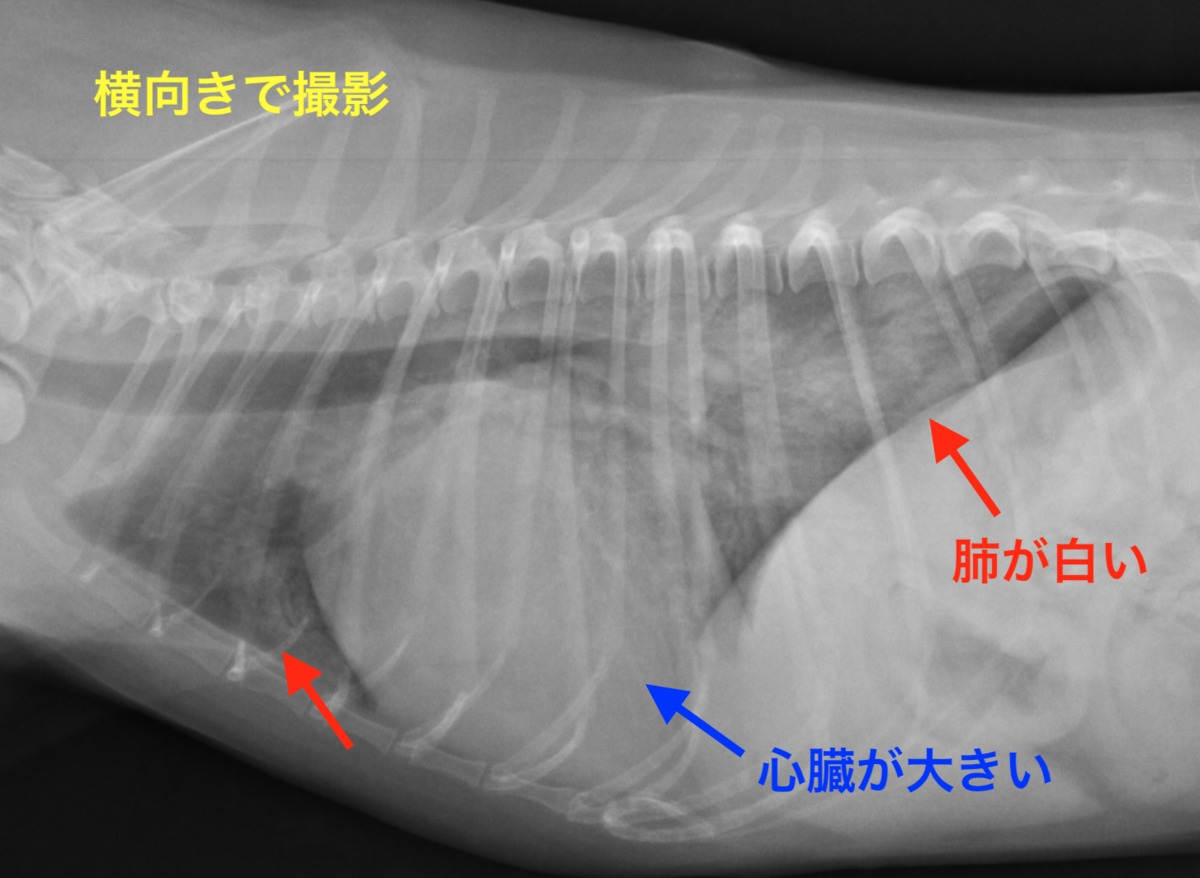

呼吸の話(呼吸の状態を日ごろから観察しましょう)

獣医師の福島です。

夏の季節は大好きです。でもあまりに暑いとやっぱり少しキツイですね。まだ、マスクも付けてますし、マスクをしていることでより呼吸の大切さを実感します。

そこで今回は、ワンちゃん、ネコちゃんの呼吸に注目したいと思います。

呼吸状態の異常としていくつかあげてみると、

●呼吸回数が増える(頻呼吸)

●呼吸が苦しそう(呼吸困難)

●浅くて速い呼吸(パンティング)

●口を開けて呼吸をする(開口呼吸)

などがあります。

特に猫ちゃんの場合、開口呼吸は要注意です(普通はしませんので)。

これらの症状は、

●鼻や気道が狭くなっている・つまっている(鼻炎・異物・できものなど)

●気管支炎・肺炎(感染・アレルギー・誤嚥など)

●慢性気管支拡張症

●肺水腫(心臓病によるものなど)

●胸水(できものなど)

などが考えられます。かなり重症化するものもあります。

暑い時や緊張してる時、痛みがある時も呼吸の異常が見られる事があるので、これらの病気との鑑別が必要です。

また、今の時期、特に気をつけてほしいのが熱中症です。体に熱がこもって体温が上昇し様々な症状を起こします。呼吸状態の異常があり、触ると体が熱く、元気がないなどの症状があるようならすぐに病院に相談してください。

大型犬や短頭種、ちょっと太めの子は日ごろから浅くて速い呼吸(パンティング)をすることがあります。特に具合が悪いわけではありません(生理的)。運動した時や暑い時になりやすいです。日ごろからなっているため、病気としての症状に気付きにくくなってしまうこともありますので注意が必要です。食欲がなかったり吐いてしまったり、他の症状もいっしょに起こるようであれば病院に相談してください。

お家での判断基準として、お家でゆっくりしている時に一分間の呼吸回数(吸って吐いてを一回とする)を数えてみてください。個体差があるので絶対とは言えませんが、40回を超えるときは何かしらの異常があるかもしれません。ワンちゃんや猫ちゃんからのサインを見逃さないよう日ごろからよく呼吸状態の観察をしてみてください。毎日観察することでいつもと違うことに早く気づけるようになると思います。

呼吸は本当に大切です。リラックスしていて良い状態の時にはゆっくりと深い呼吸をするものです。ワンちゃん、猫ちゃんたちの呼吸を観察して、健康管理をしていきましょう。そして、何か気になることやご相談があればご連絡ください。

おまけ:一緒に暮らしているネコたちです。

いちごの枕でぐっすり

目があってどっきり

愛する家族が歳を重ねたとき

こんにちは。動物看護師の村山です。

早いもので今年も半年をすぎましたね。7月皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて近年、わんちゃんねこちゃんの寿命は少しずつ伸びてきました。

歳を取れば若い時のように歩けなくなったり、食べられなくなったり、また介護生活をしている飼い主様もいらっしゃると思います。

一日でも長くこの子と過ごしたいと思う一方で、その生活が長くなると、心と身体が疲れてしまうこともあるかと思います。

当たり前の日常が目の前から失われてしまうということは、私たち人も動物も辛いものですよね。

ですがそんな時は、今この瞬間、同じ時を共有できているという事に気持ちをむけてあげることもひとつかなと私は思います。

「何ができなくなってしまった」ではなく「何ならできる、すごいね」と今ある時間を大切に寄り添ってあげることでその感覚が自然と動物にも伝わるのではと思います。

私も小学生の頃から一緒に過ごしてきた大型犬が今年、虹の橋を渡り愛犬を見送る悲しみや心の痛みを改めて感じました。

動物病院に来院される飼い主様の中には様々な不安な気持ちを抱えている方もいらっしゃるのではと思います。

病院に来院された際にもしご不安に思われている事があればお声がけください。

わんちゃんねこちゃんとその飼い主様が最後まで悔いなく過ごせるよう、少しでもお力になれればと思っております。

↓写真は我が家で飼っていた愛犬たちです。

(上からダックス16才、サモエド13才です)

生き物の図鑑

こんにちは、看護師の上原です。

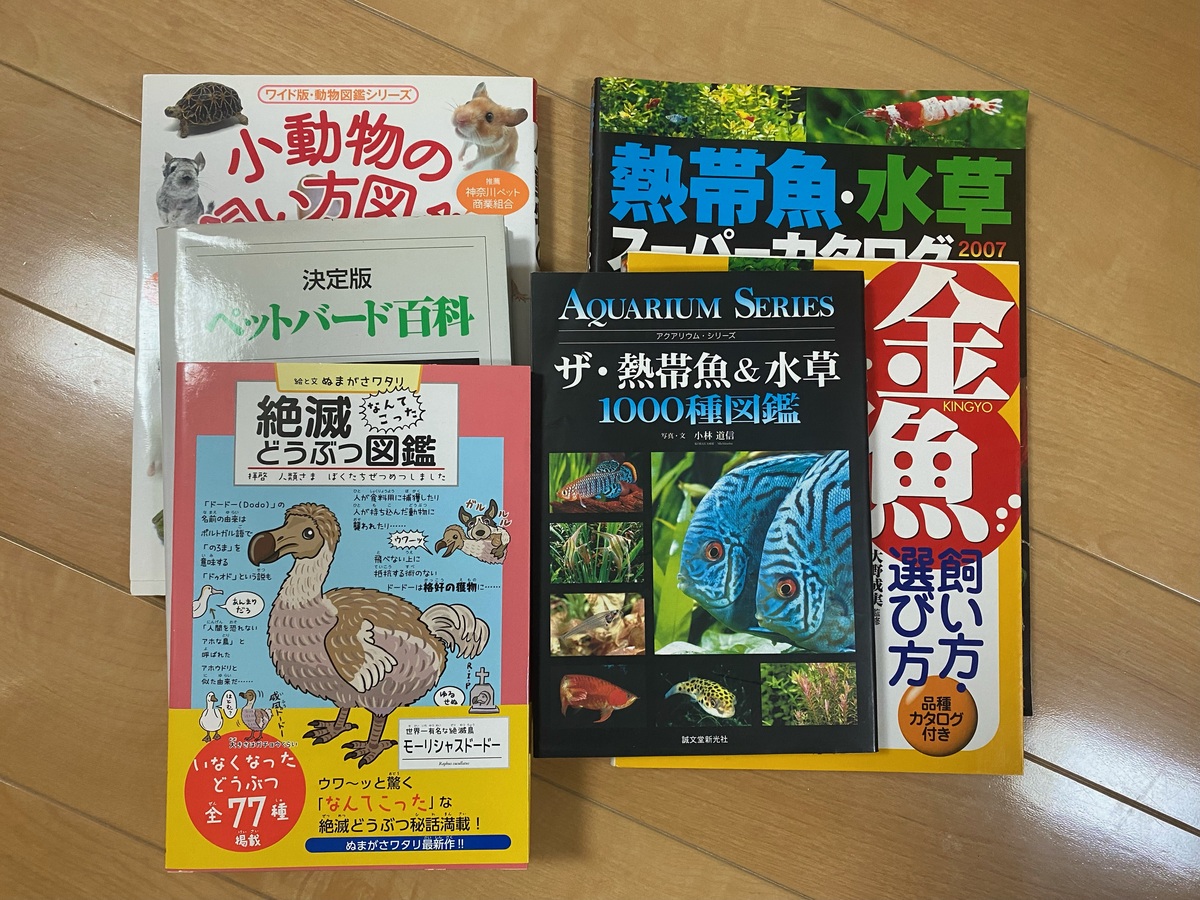

最近部屋の模様替えを兼ねて本棚の整理もしたのですが改めて見ると私が持っている本、生き物の図鑑が多いんです。

犬の図鑑だけでもこんなにあります。

何が違うの?って思われるかもしれませんが写真の1番左はジャパンケネルクラブという協会で登録されている犬のみが載っていて犬種ごとの説明がかなり細かく書いてあります。

逆に右側3冊は雑誌感覚で毎年発行されていて日本では見かけない世界中の珍しい犬種まで広く浅く、でも沢山の犬種が載っています。

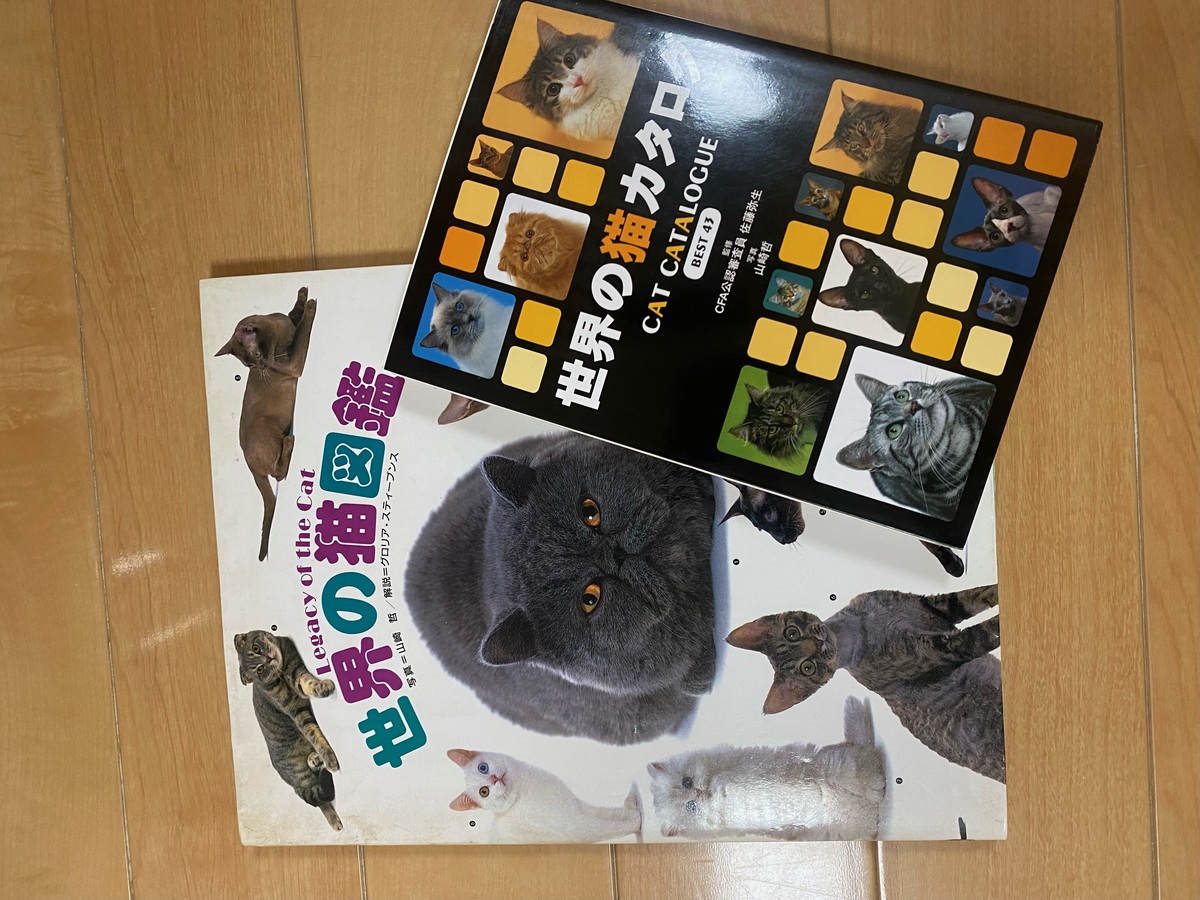

こちらは猫の図鑑なんですがよく見るとこの2冊写真家の方が一緒なんです。

写真家さんによって動物達の表情や雰囲気も変わるのでまるで写真集を見るような楽しみ方もできます。

ちなみに左側の図鑑は私が小さい時猫が好きで、でもすぐに飼える環境ではなかった為両親が買ってくれた物です。

古すぎて比較的最近の猫種のマンチカンは載っていません…

ですが凄く詳しく説明があり私にとって思い入れのある図鑑なので今でも大事にしています。

色々な犬種や猫種を知るとペットショップやお散歩中のわんちゃんなどで普段あまり見かけない様な種類や毛色の子をみるとテンションが上がったり、また最近はMIXの子も多いので何の種類が入ったMIXなのか特徴や性格をみて探るのも楽しかったりします。

こんな感じで図鑑にも色々な特徴や見方、面白さがあるので機会があれば是非観てみてください。

ちなみに犬猫以外にもまだ色々な図鑑があります。

最近はあらゆる視点からみた図鑑も多く気になるものが沢山あります。

もしこれ面白いよ、オススメだよー。

という図鑑がありましたら是非教えていただけると嬉しいです。

手術用顕微鏡について

こんにちは。

脳神経科の診療を担当しております獣医師の宇津木です。

今回は手術用顕微鏡についてお話させて頂きます。

先日、猫の尿管結石のブログで消化器・泌尿器科の庄山先生も取り上げていましたが、脳神経科の手術も術野が狭い手術が多いことから、多くの手術を手術用顕微鏡を用いて行なっています。

ちなみに当院ではライカ社のPROvidoという顕微鏡を使用しています。

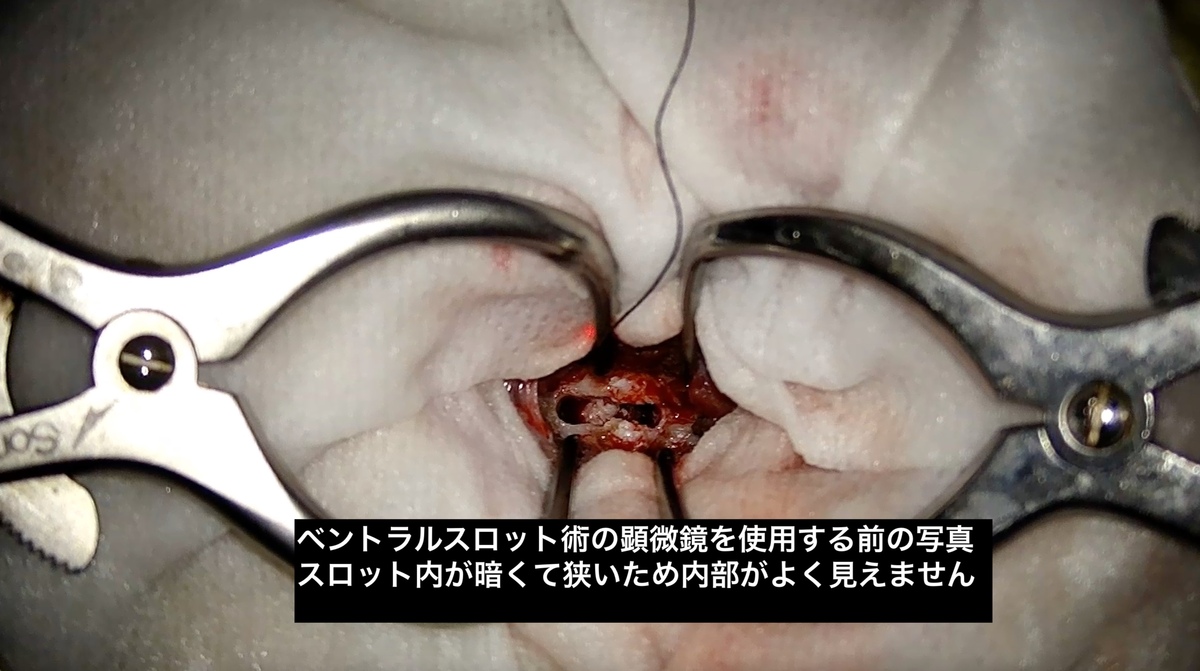

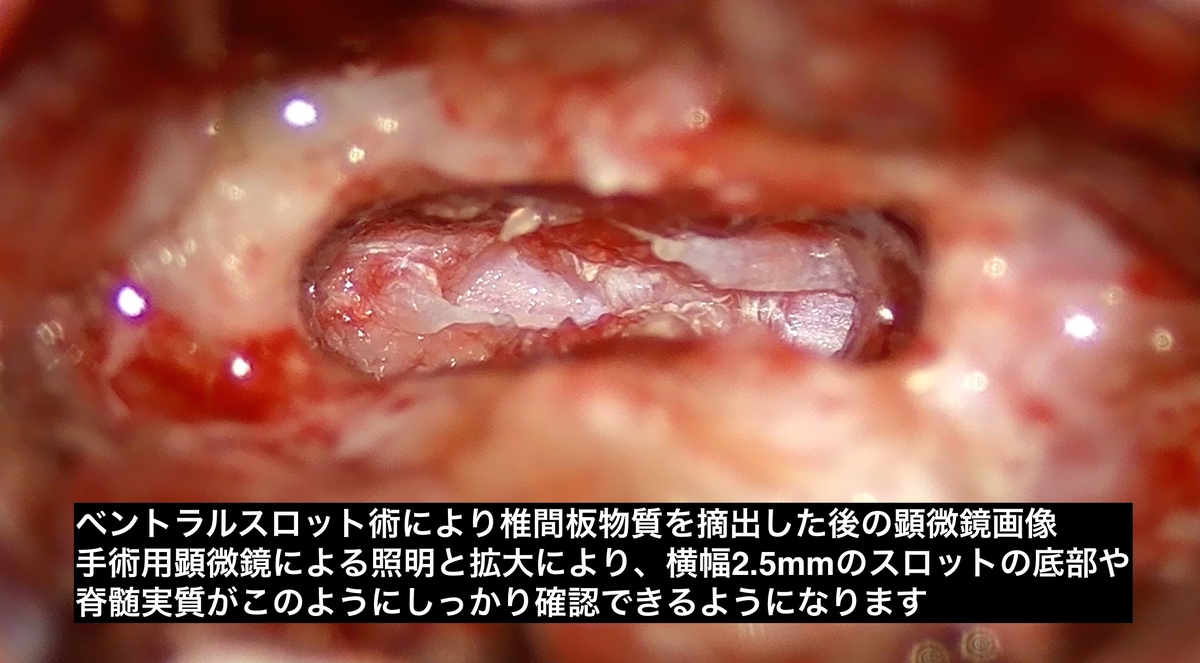

例えば頚部椎間板ヘルニアの症例では、罹患した頚椎の中央にドリルで2~3mm幅の穴(スロット)を開け、そのスロットから脊髄を圧迫している椎間板物質を摘出するベントラルスロットという手術をよく行います。

術野が深い上に2~3mmしかありませんので、肉眼では脊柱管内の構造がほとんど見えませんが、顕微鏡を用いると術野を照明しながら10倍前後にまで拡大できるため、写真のようにスロットの内部がはっきりと見えるようになり、正確かつ細かな手術が可能になります。

一度、顕微鏡を用いて手術を行うと、顕微鏡なしでは手術できないほど重宝しており、このような設備を整えて頂ける病院にとても感謝しています。

椎間板ヘルニアなどで手術が必要なわんちゃん、ねこちゃんがいましたら当院スタッフまでご相談ください。