スタッフブログ

雷!怖がっていませんか?

だんだん蒸し暑くなってきましてね。

夏の準備できていますか?

暑さ対策はもちろんですが、季節的に気をつけないといけないのが雷やゲリラ豪雨です。

私達もちょっと怖いですよね。

ワンちゃんやネコちゃん達も怖いと感じていて、中には過剰に反応してしまいパニックになったりすることも。

気象状況のため避けることができませんが、出来るだけ落ち着いて生活できるようにするにはどうしたら良いか考えていきたいと思います。

【ワンちゃん、ネコちゃんは雷が苦手】

何に反応しているかはっきりわかっていませんが、ワンちゃんやネコちゃんは雷や大雨が苦手です。

個体差はありますが、雷や大雨に対して生命の危険があると感じ、怖がったり回避しようとしていると考えられています。

●大きな音や光

人よりも聴覚が優れているので、遠くでなっている音が聞き取れ、より強い音で響いていると言われています。

●静電気の刺激

静電気を感じ取り不快感を抱いている可能性があります。毛がフサフサなワンちゃんに多いとされています。

●気圧の変化

てんかん発作の持病を持っていたり、高齢である場合、気圧の変化によって体調を崩すことがあります。

●いつもと違う風・空気中の匂いなど

【怖がるようになってしまった理由として】

●もともとの気質や生まれた時の飼育環境

生まれつき音に敏感になりやすい気質を持っていたり、飼い主さんのお家に来る前にストレスのある環境にいたりすると刺激に敏感になることがあります。

●社会化期の学習不足

いろいろなものに慣れやすい時期(だいたい生後2週令〜12週令)に学習する機会がないと刺激に敏感になり、恐怖や不安を感じやすくなります。

●突然の雷や激しい雨で怖い思いをしたことがある。

●飼い主さんが雷を怖がっているのを見て学習してしまった。また、飼い主さんが必要以上になだめたり優しくしてくれた。

飼い主さんが怖いものは自分にとっても怖いものと思ってしまうことがあります。

また、雷が鳴った時、ぎゅっと抱っこしたり、大丈夫だよとなだめたりするとやっぱり怖いものなんだと学習して、より怖がるようになってしまうことがあります。

●高齢、体調不良などで不快感や不安感が強くなることがあります。

恐怖や不安症状としては、うろうろして落ち着かない・呼吸が速くなる・震える・隠れる・逃げる・よだれが出る・吠え続ける・排泄の失敗・下痢嘔吐・けいれんなどいろいろあります。

【症状が出た時にして欲しいこと】

●いつも通りでいる

飼い主さんはいつも通りでいて下さい。飼い主さんが不安そうにしていたり、過剰にスキンシップを取ったり、声がけをすることで不安感を募らせてしまいます。まずはなるべく平然と振る舞ってください。

●安全の確保

パニックになって逃げ出そうとしたり、暴れたりすることがあるので、脱走しないようにドアや玄関をきちんと閉めておいてください。また、室内に安心できる場所を作っておいてもらうのも良いと思います。

●怒ったり罰を与えたりしない

怖がって排泄の失敗をしてしまったり、落ち着かない行動をしていても叱ったりしないでください。恐怖行動がひどくなる原因にもなります。

●症状がひどい場合は動物病院へ連絡

けいれんや下痢嘔吐が止まらないなど症状がひどい場合は、緊急事態なので動物病院に連絡して受診してください。

【対策をしておきましょう】

●天気予報のチェックと飼育環境の工夫

天気予報で雷などが予測されている場合、窓やカーテンを閉めて音や光を軽減しましょう。

外に逃げ出さないようドアや窓・玄関など出入り口は閉めておきましょう。

また、日頃から部屋の中に安全で落ち着ける場所を用意しておくと良いです。狭くて暗い場所は安心するので、クレートやキャリーを利用しても良いと思います。

●音や刺激に慣れさせる・子犬は社会化

雷を録音した音源を使って小さい音から慣れさせていく方法です。

詳しくは動物病院で聞いてみて下さい。

また、子犬は雷に対してどのように反応するかわからないのでシーズンが来る前にクレートに慣らせたり、部屋の安全確保を確認しておきましょう。

●動物病院に相談する

雷が鳴った時の行動を相談しましょう。できれば動画を撮ってきてもらえるとわかりやすいです。

原因が複数あることもあります。行動修正法(音への系統的脱感作)や自信をつけるためのトレーニング、必要であればサプリメントや薬での治療も行います。

これから雷シーズンを迎えます。雷恐怖症は放っておくとひどくなったり、雷が来てないのに予見してパニックになったりすることがあります。

うちの子は怖がりだから仕方がないとあきらめずに少しでも不安感や恐怖感が軽減できるよう、できることから始めてみて下さい。

宮古島に行ってきました

こんにちは。受付の高橋です。

最近は梅雨の時期ですが晴れ間が続き、まるで梅雨明けしたかのような天気ですね。

皆様体調はいかがでしょうか?

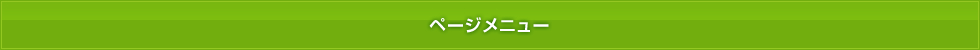

私事ですが、先日沖縄県の宮古島に行ってきました。

ある目的のために沖縄が梅雨入りする前の時期を狙って行ったのですが、残念ながら連日雨か曇りの毎日でした。

そんな天気でも宮古島の海はとても青く輝いていて、シュノーケリングをした際には野生のウミガメを間近で見ることができました!

この辺りでは高確率でウミガメに出会えるそうです。

たくさんの珊瑚礁やイソギンチャクに隠れるクマノミを探したりなど、自然と触れ合えることができ、とてもゆっくりした時間を過ごすことができました。

また近々行く予定なので、次回は夏の宮古島を楽しみたいと思います。

私の趣味2

総務人事の中里です。

1月にご案内した神社巡りの一コマの第2段です。

今回、紹介しますのは青梅市にあります武蔵御嶽神社です。

青梅市(当院のあります入間市に隣接する街です)の観光スポット

および小学生の遠足場所として利用されている御岳山にあります神社です。

愛犬を連れてお参りできる神社として有名ですので、行かれた方も多いと思います。

御岳登山鉄道(ケーブルカー、愛犬が同乗できます)に乗り「御岳山駅」から神社まで、かなりのアップダウンを繰り返し宿坊、お土産屋を見ながら神社へと向かいます。

その最後に、330段の石段(途中、休憩箇所あり)を登ると神社ですが、この石段に鬼が隠れています。

息を切らしながら歩きましたが、鬼を探す楽しみで気を紛らわし何とか神社に辿り着きました。

今回は、見つけた鬼より1体を紹介しました。

是非、行かれた際は鬼を探してみてください。

白内障について

こんにちは看護師の吉冨です。

梅雨前線が近づいてきたようですが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。

今回は、白内障についてお話ししたいと思います。

白内障は、目の中でレンズの役割を果たしている水晶体が、何らかの原因で濁ってしまう病気です。

水晶体の濁りは、タンパク質の変性によるものであるため、一度濁ると元には戻りません。

そのまま放置してしまうと視力が低下し、視野が小さくなり、やがて見えなくなります。

また視力が低下するだけでなく、水晶体のタンパク質が目の中に漏れ出て炎症を起こし、ぶどう膜炎や虹彩癒着、緑内障、硝子体変性、網膜剥離などを引き起こす恐れがあります。

白内障は、「遺伝性」「老齢性」「放射線性」「炎症性」「外傷性」「糖尿病性」など、原因は多岐に渡ります。

ヒトでは白内障は老齢性の疾患であることが多いですが、犬の場合は若齢時より発症するケースも決して少なくありません。

ある報告では、手術が必要となった症例は実は若齢時より発生していることが多いとも言われています。

特に若齢発症や糖尿病性のものは進行が早く、数週間から数ヶ月で視力障害が出てしまう事もあります。

白内障の進行度は、水晶体の濁り具合によって初発期から過熟期の4つのステージに分類されています。

① 初発期

水晶体の白濁が全体の15%未満で視覚障害がほとんどなく、飼い主様がみてもわかりにくいです。

② 未熟期

白濁が全体の15%以上〜100%未満になり視覚障害が現れはじめます。 未熟期以降ではぶどう膜炎を惹起する可能性があり、放置すると網膜剥離や緑内障を合併してしまうことがあります。

③ 成熟期

白濁が水晶体全体に及びます。光に対しての反応はありますが、視力はほぼ消失しています。

④ 過熟期

水晶体のたんぱく質が液化し、融解します。

①初発期、②未熟期の初期は気づきにくいですが、普段から定期的に健康診断をしていれば早期に発見することができます。

残念ながら白内障は点眼薬による内科治療では治癒しませんが、進行を遅らせたり、合併症予防・治療をすることは可能です。

②未熟期の後期以降では外科手術が適応になります。

手術では変性してしまった水晶体のたんぱく質を除去し、人工レンズをいれます。

術後は頻回の点眼治療が必要になります。

日頃から定期的に健康診断をし、白内障に備えておきましょう。

ご家族のワンちゃんやネコちゃんの目の異変に気づきましたら、当院のスタッフまでご相談ください。

今の時期に気をつけておきたい体調の変化

今年も早めの暑さ対策を!

受付の築地です。

5月も終わりに近づき、雨や日中の暑さに初夏の気配を感じています。

先日、愛犬を連れて関西〜北陸〜東海へと長距離ドライブをしました。

東尋坊です。

ワンちゃんと入れるカフェがありました!

恐竜大好きな私は恐竜博物館へ…これは「推し」のアロサウルスの実物骨格です。

幼馴染犬に会ったり、初めて見る風景にとても楽しそうにしていたのですが…

その日は北陸地方の方々も驚くほどの蒸し暑さで、犬連れで出歩くのは少し危険だった為、観光もそこそこに早めに出発しました。

ワンちゃんネコちゃんたちも、人と同じように熱中症になります。

曇っていたり日陰で窓を開けていても車内は暑くなってしまうので、日除けやエアコン、扇風機などでしっかり対策してあげてください。

ペット連れのレジャーや観光をされる方だけでなく、おうちでお留守番の子たちにも今の時期から充分注意してあげてくださいね。

ご飯を使ったおもちゃ

こんにちは、ケアスタッフの網干です。

暖かい日が続き、過ごしやすい季節になってきましたね。

今回は、私の愛犬シャスタが使っているおすすめのおもちゃをご紹介したいと思います!

シャスタはご飯が大好きで、いつもご飯の時間を楽しみにしています。

なので、我が家ではご飯のあげ方を少し工夫しています。

そのときに使っているのがこのおもちゃです!

このおもちゃは真ん中にご飯を入れてころころと転がすと、小さな穴の部分から少しずつご飯が出てきます。

我が家では、朝ご飯と夜ご飯を少しずつ取り置いて間食としてお昼と夜ご飯のあとにあげているのですが、そのときにこのおもちゃを使って、遊びつつ頭を使いながら食べてもらっています!

食欲旺盛で、すごい勢いでご飯を食べてほとんど丸呑みしてしまう...という子でも、このようなおもちゃを使えば時間をかけて少しずつ食べてもらうことができます。

また、どうすればご飯が出てくるのか、と頭を使ってもらうこともできるので知育的にも良い刺激になります。

わんちゃんがちょっと退屈してそうなときや、早食いの子にはおすすめのおもちゃです!

ご飯を使ったおもちゃは、種類も難易度も様々なものがあるので、愛犬に合ったものを探してぜひ試してみてください!

お花見

こんにちは。

飼い主様サポートの青木です。

4月中旬に友人と友人の愛犬(モフ君)と一緒にお花見に出掛けたのでそちらのご報告をいたします。

場所は埼玉県の幸手市の権現堂公園と千葉県野田市の関宿城跡です。

どちらも桜を見に訪れたのですが

権現堂公園(埼玉県幸手市)

関宿城跡(千葉県野田市)

桜はもちろん綺麗でしたが、予想に反して菜の花が綺麗でした。

特に関宿城跡の方が素晴らしかったです。

どこまでも続く鮮やかな黄色の菜の花の道を歩くと気分も上がってきました。

こちらには、わんちゃんも一緒に敷物を広げてピクニックを楽しめるよう場所も多くゆっくりと過ごすことが出来ます。

わんちゃんも一緒にお散歩が出来るスポットですので今後同じ時期にお出かけするスポットの候補に上げてもらえたら嬉しく思います。

ペットのがん診断における画像診断の重要性

こんにちは画像診断科の石川です。

動物医療の発展やフードや飼育環境の改良、ペットの健康意識の高まりなどによって動物寿命は年々伸び続けています。これは統計データで示されていますが、日々の仕事のなかでも実感するほどです。私が獣医師になったころは15歳以上の子は珍しかったですが、今では16歳、17歳でも健やかに過ごしている子をよく見かけます。

歳をとると病気は避けられないものですが、みなさんはペットの死因をご存じでしょうか?

犬でも猫でもがんが最も多いとされています(統計によって猫は腎臓病が最多という情報もある)。つまり、長生きの大敵はがんといっても過言ではないですね。

今回は がん と 画像診断 について お話したいと思います。

ペットの健康を守るうえで、がんの早期発見・診断は非常に重要です。その中でも画像診断は、腫瘍の有無や進行度を確認するための欠かせない検査方法です。本記事では、X線・超音波・CT・MRIといった画像診断技術が、どのようにペットのがん診断に役立つのかをご紹介します。

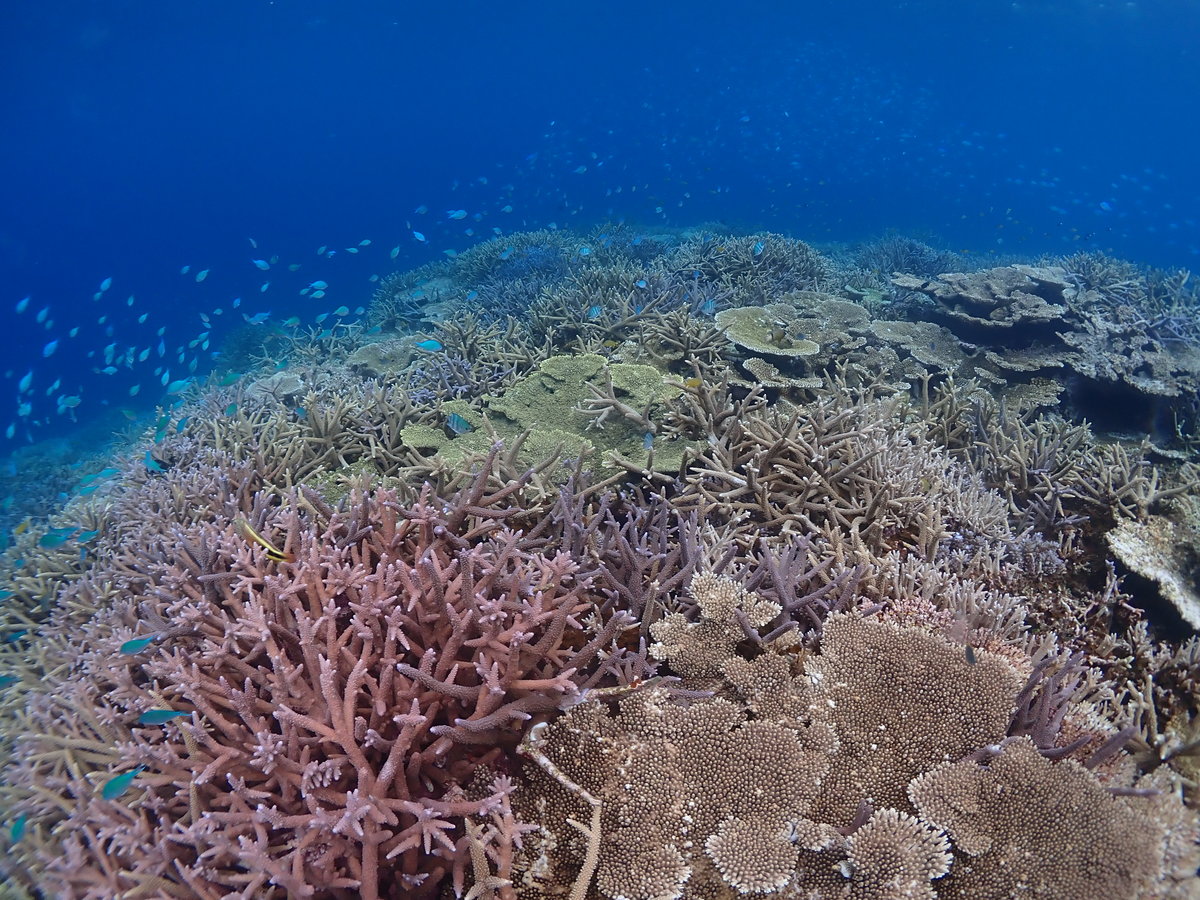

1. X線検査(レントゲン)

X線検査は、胸部や腹部のがんの評価に役立ちます。特に肺転移の確認や骨の腫瘍の評価に適しており、初期診断の手がかりとなることが多いです。ただし、小さな腫瘍や軟部組織の詳細な評価には限界があります。

図1:X線撮影装置

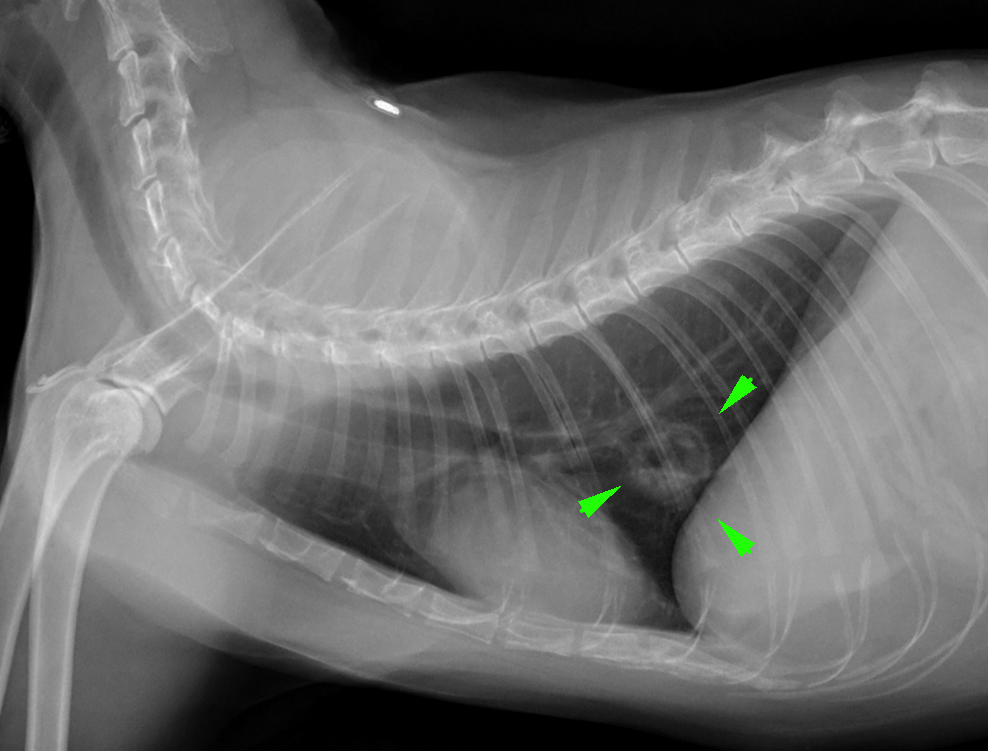

2. 超音波検査(エコー)

超音波検査は、肝臓・腎臓・脾臓などの腹部臓器の腫瘍診断に有効です。リアルタイムで組織の変化を確認できるため、細胞診(針を刺して細胞を採取する検査)と組み合わせて、診断精度を向上させることができます。

図3:超音波診断装置

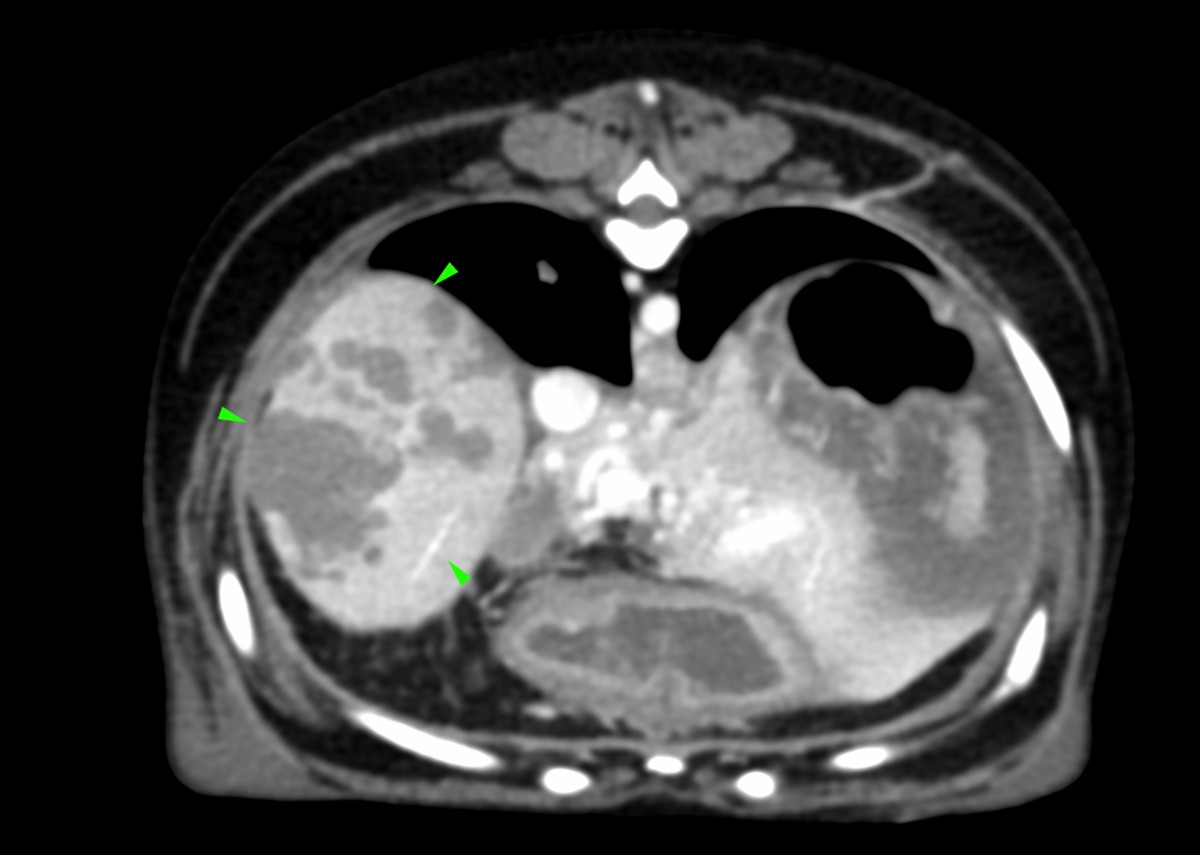

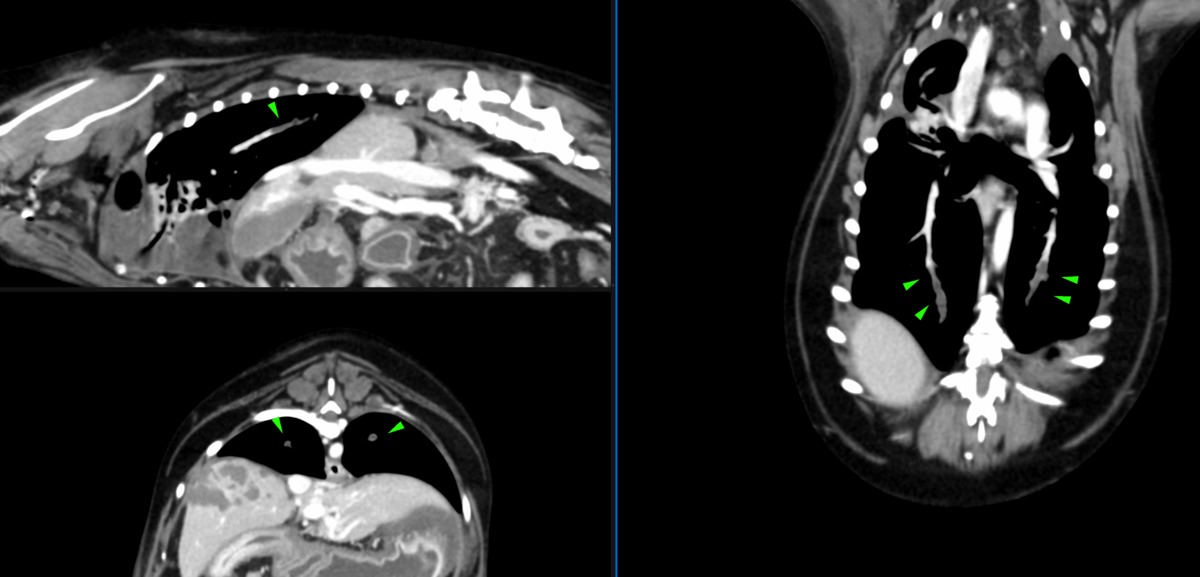

3. CT検査(コンピューター断層撮影)

CT検査は、三次元的に体内を詳細に観察できるため、骨の腫瘍や肺・腹部の腫瘍の診断に優れるだけではなく、手術の計画を立てるのにも大きな情報をもたらします。また、造影剤を使用することで血流の状態を評価し、腫瘍の性質をより詳しく把握することができます。動きに対して弱い検査であるため、麻酔をかけて検査をする必要があります。

図5:CT装置

図6:犬の肝臓に見られた腫瘍病変

図7:肺動脈内において造影欠損(肺動脈の途中から造影剤が流れていかない)が認められ、肺動脈血栓塞栓症が疑われた。このような血栓はその他の画像検査で検出することは難しく、手術計画や治療計画の立案に重要な情報をもたらす。

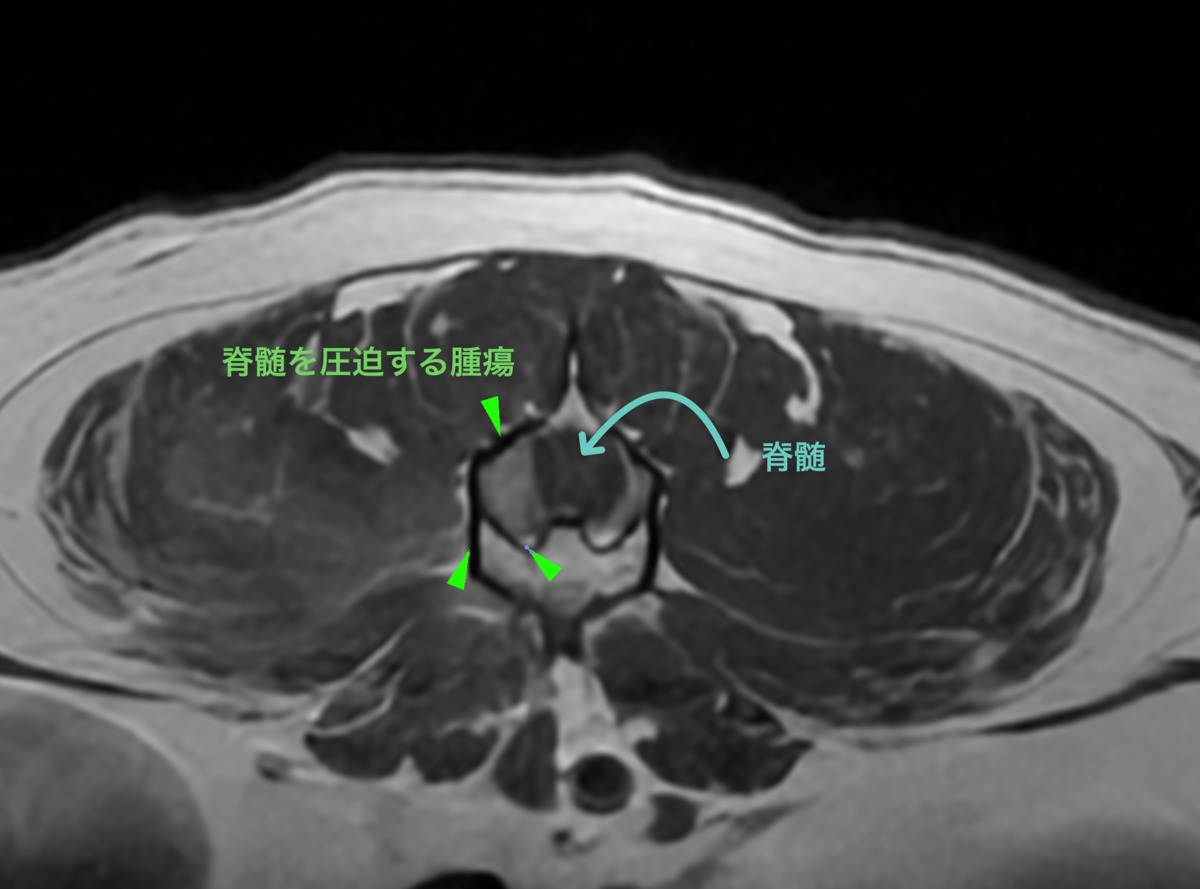

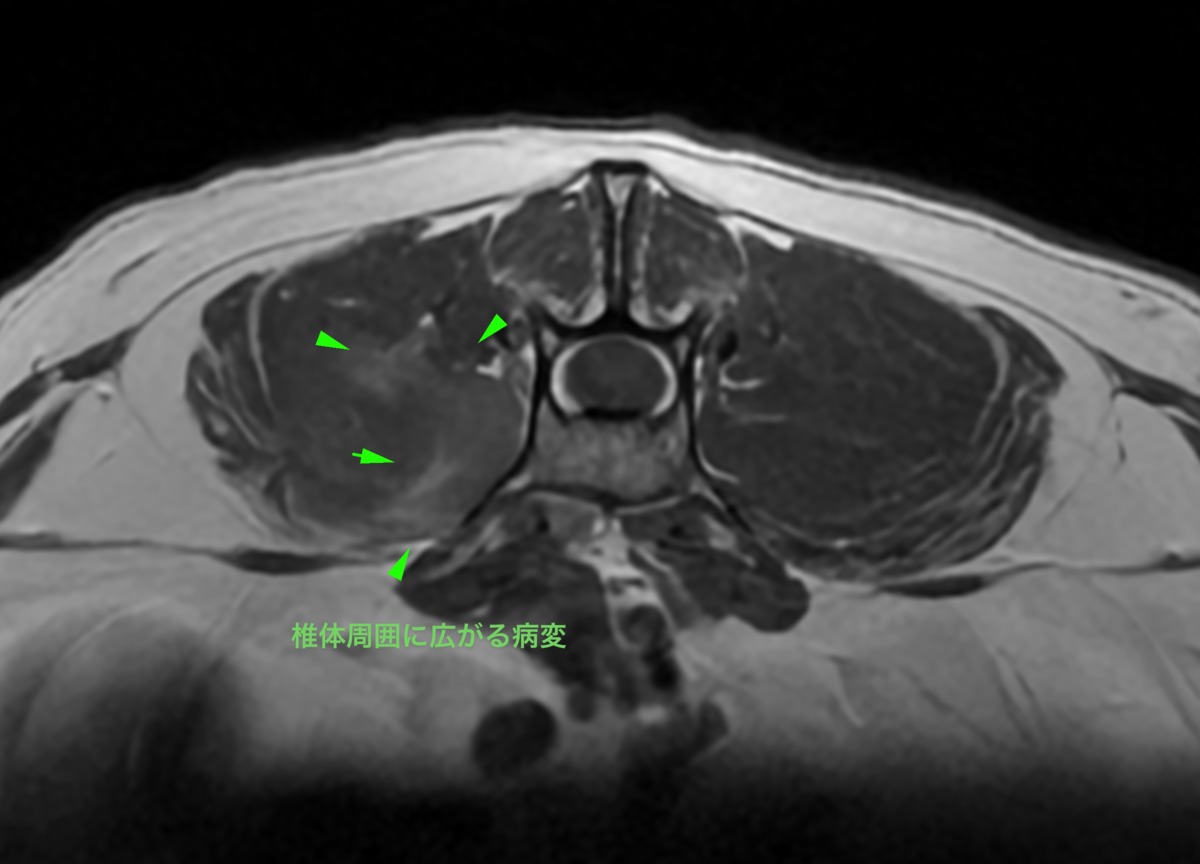

4. MRI検査(磁気共鳴画像)

MRI検査は、特に脳腫瘍や脊髄の腫瘍の診断に有用です。神経系の構造を詳しく映し出せるため、手術の可否や治療計画の決定に重要な情報を提供します。動きに対して弱い検査であるため、麻酔をかけて検査をする必要があります。

図8:MRI装置

図9:猫の脊髄のリンパ腫。病変が脊髄を圧迫することで痛みや麻痺を生じる。この病変は他の画像検査では検出できなかった。

図10:図9の病変周囲の筋肉内にも広がるリンパ腫の病変。図9同様に他の画像検査では検出できなかった。

まとめ

ごあいさつ(獣医師 福田大介)

はじめまして。

4月21日から入社致しました、獣医師の福田と申します。

実家でゴールデンレトリバーを飼っていたこともあり、現在も自宅でゴールデン(ハナ、♀)を飼育しております。今年で11歳になりますが、まだまだ元気です。これからももっともっと長生きしてもらいたいと願っています。

また、前職場の動物病院で、諸事情でオーナー様が飼育困難になってしまった猫ちゃんも一緒に飼っています。

推定年齢5歳くらいで、元気な男の子(タケシ)です。

私は以前開業をしており、その際は最大で猫4匹、犬3匹を一緒に飼っていました。

ゴールデンのハナは子犬の頃に、病院の供血犬(輸血が必要な患者さんに、血を分けてあげる役割のわんちゃんです。動物だと、新鮮な血液をそのまま患者さんに輸血します!)として迎え入れました。

飼育当初はシニア猫1匹(私が獣医師になった年にちょうど生まれた猫ちゃんで、もう亡くなってしまいました)がいましたので、その猫に鍛えられたおかげで、猫大好きな優しい犬に育ちました。タケシも猫なのにかなりおおらかな性格で、ハナともとても仲良くしています。

慣れない部分も多く、皆様にはご迷惑をおかけしてしまうことも多々あるとは思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。

リハビリテーション科で運動や身体のケアをしませんか。

こんにちは。

リハビリテーション科の藤澤です

桜の季節が終わり汗ばむ陽気の日も増えてきました。

これから夏にむけてどんどん暑い日も増えますし、梅雨もやってきます。

暑くなってくるとお散歩の時間を選ばなくてはいけなくなったり、暑さを避けるために運動不足になりがちでお悩みのご相談をうけます。

当院のリハビリテーション科には病気や怪我や手術の後の機能回復目的だけでなく、色々な目的で通っていらっしゃるわんちゃんが沢山います。

・身体の一部が動かしにくくなった

・手術や病気で体力がおちてしまった

・運動機能は十分に回復したけれど、心配だから定期的にチェックしてほしい。

・シニアになってきたからメンテナンスや運動をしてほしい。

・元気だけどマッサージをうけたり、パーソナルトレーナーのように運動指導してほしい。

・暑くてお外で運動できないから、暑い期間は涼しいリハビリ室で運動したい。

・水中トレッドミルで運動したい

・筋肉つけたい

・うちの子はリハビリテーションに通うのが大好きなんです!

などなど様々です。

リハビリテーションの時間はご家族も同席可能ですので、おうちでの運動やケアのご提案もさせていただきます。

ご興味がある方はご相談ください。

大きく足を動かして、バランスとりながら歩いています

楽しく色々な運動をしていきます。

かわいい笑顔のちっぷちゃん。

楽しくしっかり運動できました

ごあいさつ(愛玩動物看護師 野口明衣)

皆様、初めまして。

4月に入社致しました、動物看護師の野口と申します。

入社したばかりなので至らぬ点も多いと思いますが、一生懸命頑張りますのでよろしくお願い致します。

新潟の実家ではミニチュア・シュナウザーの「よもぎちゃん」と「ちまきくん」と暮らしていました!

雪国暮らしでも元気いっぱいです!

これから沢山学び、皆様のお役に立てるよう頑張ります。

ごあいさつ(動物ケアスタッフ 大平夏美)

はじめまして。

4月からケアスタッフとして働かせていただいております、大平と申します。

家では雑種の保護犬と猫を飼っています。

私は学校ではキャットマスター専攻という専攻に所属しておりましたので、看護について至らぬ点がたくさんあるかと思いますが、日々学び、精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

ごあいさつ(受付 西藍香)

はじめまして。

4月から受付として働かせていただいております、西藍香と申します。

実家では、トイプードルを飼っています。いつか猫ちゃんを買いたいと思っています。

一日でも早く皆様のお力になれるよう日々努力していきます。よろしくお願い致します。

ごあいさつ(愛玩動物看護師 持田和奏)

はじめまして。

4月に入社いたしました、動物看護師の持田です。

実家の方で、以前は柴犬と生活していました。

皆様の様々な思いに寄り添えるように、日々精進して参ります。

まだまだ至らぬ所が多く、ご迷惑おかけすることもあると思いますが、一日でも早く皆様のお力になれるように頑張ります。

よろしくお願いします。

ごあいさつ(病理助手 奥島 里沙)

はじめまして。

4月から入社いたしました、病理検査技師の奥島です。

1年前の大学4年の春から埼玉動物医療センターの病理診断科でアルバイトをさせていただき、この度正社員として働くことになりました。

アルバイトの時には、大学の病態病理学研究室の4人でお世話になり、研究室では学べない、様々なことを勉強させていただきました。

今年からは、同僚だった2人が新たな道へ旅立ち、技師は、引き続きアルバイトをしてくれている佐藤さんと2人となりましたが、これまでの経験を活かしつつ、さらに知識や技術を磨きながら、これからは正社員として皆様のサポートをしていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

ごあいさつ(薬剤師 逸見 萌)

4月に入職しました、薬剤師の逸見です。

3月までは人のための病院で働いていましたが、動物の薬も学びたいと思い新たなフィールドへ踏み出しました!

私は、飼い主さんがペットちゃんを想う気持ちは、親御さんがお子さんへ向けるものととても似ていると感じています。飼い主さん・親御さんはどちらも自分のこと以上にペットちゃん・お子さんの体調を気にかけ心配されるのではないでしょうか?

私は薬剤師として、そんな不安を少しでも減らせるようお薬の面で助けになれればと思っています!

もし、お薬についてもっとここが知りたい!など御要望があれば、薬剤師をぜひご活用くださいませ。

うちのわんず共々、どうぞよろしくお願い致します!

ごあいさつ(獣医師 宮西 馨)

初めまして、4月に入社しました新人獣医師の宮西と申します。

出身は徳島県で、就職を機に初めて埼玉県で暮らすことになりました。

幼い頃から自然豊かな環境で生まれ育った私は、クワガタ、チョウ、カメ、イモリ、ダンゴムシなど様々な生き物を捕まえては、飼っていました。生き物が大好きです。

現在は虫取りはもう行いませんが、実家にはとても大切な、私の家族がいます。

かけがえのない愛犬と同じくらい、皆様の大切なご家族を、愛情、責任を持ち、やがて診療できるように、これから日々精進してまいります。

今後とも、何卒よろしくお願いいたします。

ごあいさつ(愛玩動物看護師 合田唯七)

初めまして。

4月に入社いたしました、愛玩動物看護師の合田唯七です。

幼い頃、愛犬が病気で亡くなってしまったことをきっかけに動物に関わる仕事がしたいと思い、愛玩動物看護師になることを目指しました。

動物たちは私にとって勇気、笑顔、エネルギー、そして癒しを分け与えてくれるかけがえのない存在です。

至らぬ点もあるとは思いますが飼い主様や愛犬、愛猫ちゃんたちに寄り添い、不安を取り除くことができるよう、日々精進してまいります。

精一杯努力致しますので、どうぞよろしくお願い致します。

犬のフィラリア検査(血液検査)の意義

犬糸状虫症とは

犬糸状虫と呼ばれる線虫の一種による感染症です。吸血をするタイプの雌蚊によって媒介されます。イヌやキツネなどのイヌ科動物のみならず、ネコ、齧歯類、アシカなどの展示動物にも寄生します。犬糸状虫は幼虫の状態で動物に感染し、動物の体内で脱皮を繰り返し成虫になります。成虫は心臓や肺の血管に寄生し、心臓や肺の機能に悪影響をきたし、こうなってしまうと治療も容易ではありません。

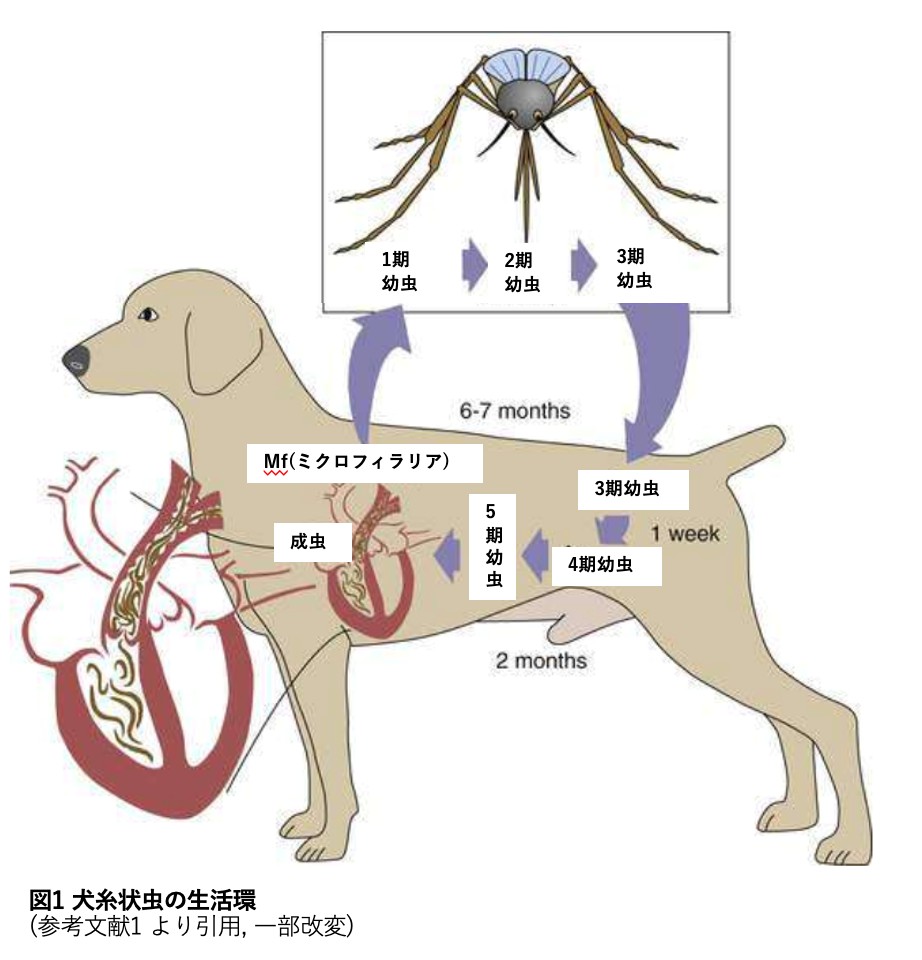

犬糸状虫のライフサイクル(生活環) ※図1参照

虫のライフサイクル(生活環)を知ることで、検査・予防・治療への理解が深まります。

駆虫薬の使用〜“予防”か“治療”か

血液検査とは?

ミクロフィラリア検査

抗原検査

血液検査は必要?

最後に

参考文献

〔1〕Stephen J. Ettinger, Edward C. Feldmanら, 「Textbook of Veterinary internal medicine eight edition(2016)」(ELSEVIER), chapter 255 ; page : 3166-3236

〔2〕 石井俊雄, 常盤俊大, 今井壯一ら, 「獣医寄生虫学・寄生虫病学(2019)」(講談社), page : 286-292