総合診療科

犬のフィラリア検査(血液検査)の意義

獣医師の黒澤です。

長い冬が明け、暖かい日々が続いています。

予防シーズンの幕開けとなりますが、毎年、フィラリア予防に先立って、血液検査を実施しているかと思います。

今回は“犬糸状虫症(犬フィラリア症)”について、予防に先立って、何のために検査を実施しているのかご紹介しようと思います。

犬糸状虫症とは

犬糸状虫と呼ばれる線虫の一種による感染症です。吸血をするタイプの雌蚊によって媒介されます。イヌやキツネなどのイヌ科動物のみならず、ネコ、齧歯類、アシカなどの展示動物にも寄生します。犬糸状虫は幼虫の状態で動物に感染し、動物の体内で脱皮を繰り返し成虫になります。成虫は心臓や肺の血管に寄生し、心臓や肺の機能に悪影響をきたし、こうなってしまうと治療も容易ではありません。

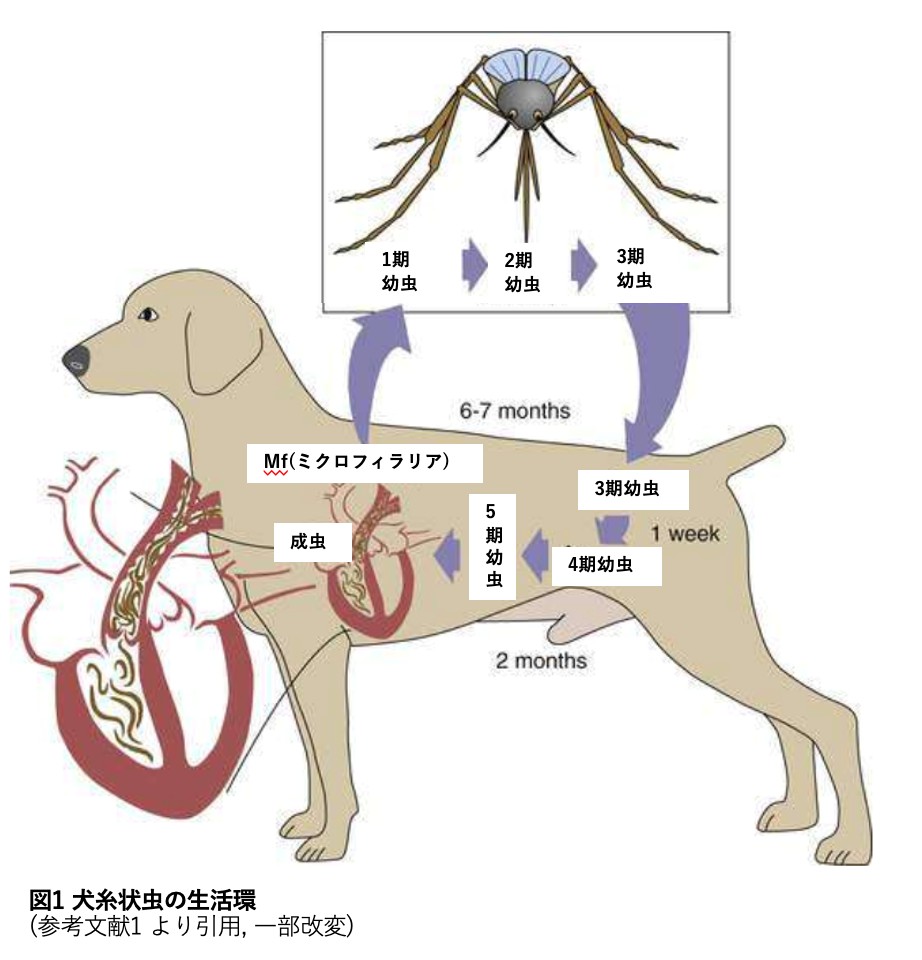

犬糸状虫のライフサイクル(生活環) ※図1参照

虫のライフサイクル(生活環)を知ることで、検査・予防・治療への理解が深まります。

動物の体内に寄生した成虫が、ミクロフィラリアと呼ばれる小さな幼虫を血液に放出。

↓

吸血によって蚊の体内に入ったミクロフィラリアは、蚊の体内で初めて発育できる状態(1期幼虫)になり、脱皮を繰りかえし、2週間前後のうちに3期幼虫になる。

↓

吸血によって動物の体内に侵入した3期幼虫は、皮下、脂肪、筋肉などを移動し、約1週間前後で脱皮し、4期幼虫になる。

↓

4期幼虫から5期幼虫になり、血管に侵入するには約2~3か月かかる。血管内で成長。

↓

感染から約半年で、生殖能力を備えた成虫が出てくる。

↓

感染から6~9か月程で、ミクロフィラリアが放出される。

駆虫薬の使用〜“予防”か“治療”か

体内におけるフィラリアの感染状況や、前年度にしっかり予防が出来ていたかどうかによって対処が異なります。

新たなフィラリアの寄生や体内での成長を未然に防ぐために薬を使うことを予防と言い、既に心臓や肺に寄生してしまったフィラリアを駆虫するために薬を使うことを治療と言います。

予防と治療は、その意義も方法も異なるため、しっかり判断してから実施しなければなりません。

その上で必要な検査が、“血液検査”なのです。

血液検査とは?

日頃実施する頻度の高い検査として、①ミクロフィラリア検査、②抗原検査の2つがあります。

基本的には、どちらの検査も、フィラリアの成虫が寄生していないかを調べるために実施します。

ミクロフィラリア検査

ミクロフィラリアが体内にいるかどうかを調べます。

ミクロフィラリアが見つかった場合には、親である成虫が体内に潜んでいることが推測されます。

仔犬では、母犬から血液を介して感染している可能性もあります。

一方、ミクロフィラリアが見つからなかった場合でも、成虫の存在は否定できません。主な理由は以下の通りです。

・自分の免疫力でミクロフィラリアはやっつけた(成虫は生きている)。

・予防薬によってミクロフィラリアだけ駆除された(成虫は生きている)。

・雄か雌の虫のみが寄生していた(生殖できない)。

・成虫はいるけれど、生殖能力がまだ無い(十分成長していない)、あるいは予防薬の影響で生殖できない。

・ミクロフィラリアが血液に出てきていないか、出にくい季節・時間帯だった。

抗原検査

生殖能力のある、雌成虫の有無を調べます。

どちらもごく少量の血液で検査が可能です。以上の検査を組み合わせることで、フィラリアの感染状況を大まかに推測することができます。

血液検査は必要?

身の周りの環境や予防状況により異なりますが、予防を徹底していたとしても、冬に休薬していた時期があった場合には、シーズン初めの検査(当院ではミクロフィラリア検査)をお勧めしています。また、予防を実施していない子、あるいは投薬が抜けてしまった月があった場合には、ミクロフィラリア検査と抗原検査の両方の実施を推奨しています。当院では、4月末に血液検査を実施して予防開始し、12月末までの予防を推奨していますが、実際にはその子の置かれた環境や状況によって、実施する検査内容や予防の開始時期は変動します。獣医師の判断によって検査や予防を実施することが大切です。

最後に

寄生虫の予防は、“お薬”の投与だけではありません。例えば、蚊の繁殖を防ぐために、家周りの水場を整備したり、外出の際になるべく蚊を寄せ付けないことも大切です。とはいえ、お薬の投与は何より有効な手段です。

犬糸状虫症は、心臓や肺の機能を障害する、命に関わる怖い病気です。予防薬をしっかり飲むことで防げる病気ですので、今年も獣医師から推奨された期間、しっかりと予防を行っていきましょう。

参考文献

〔1〕Stephen J. Ettinger, Edward C. Feldmanら, 「Textbook of Veterinary internal medicine eight edition(2016)」(ELSEVIER), chapter 255 ; page : 3166-3236

〔2〕 石井俊雄, 常盤俊大, 今井壯一ら, 「獣医寄生虫学・寄生虫病学(2019)」(講談社), page : 286-292

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.samec.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/718