神経・筋肉の病気

椎間板ヘルニア

椎間板ヘルニアとは

脊髄は脊椎(背骨)の中を通り、脳からの指令を全身に伝え、また末梢の感覚などの情報を脳に伝える働きをもちます。

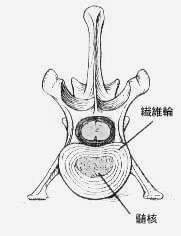

脊椎同士の間には椎間板が存在し、骨同士の衝突を防いでいます。

椎間板は脊椎が動く際のクッションの役目を果たすとても大切な組織で、中心部にゼリー状の髄核があり、その周囲を何重もの線維のカプセル(線維輪)が囲んでいます。

椎間板に圧力が加わると椎間板は拡散する髄核を弾力性のある線維輪が受け止めて衝撃を吸収します。

線維輪は腹側に比べて背側が薄く、断続的な負荷によって断裂が起こりやすい状態にあります。

この椎間板が脊髄に向かって飛び出し、脊髄を圧迫する状態が椎間板ヘルニアです。

犬の椎間板ヘルニアが最も起こりやすい場所は、胸椎と腰椎の移行部(背中)と頚椎(首)です。

猫では比較的稀ですが腰椎に起こることがあります。

正常な脊椎と脊髄

ハンセン1型

ハンセン2型

ハンセン1型椎間板ヘルニア

ミニチュアダックスフンド、ビーグル、ウェルシュコーギー、コッカースパニエル、ペキニーズ、シーズー、ラサアプソなどの“胴長短足”な犬種では、約2歳齢までに椎間板(特に髄核)が変性を起こして脱水し、ゼリー状の髄核が固いチーズ状あるいは骨のように硬い組織に変化します。

このような変化が起こると椎間板は衝撃を吸収することができなくなり、日常生活の動きによって変性した髄核が少しずつ線維輪に細かいヒビを作り出します。

最終的にこのヒビが貫通した時に硬い変性した髄核が突如大きな塊として飛び出し、脊髄を圧迫します。

ハンセン1 型の椎間板ヘルニアの多くは3-7歳までの間に好発しますが、8歳以上の犬でも珍しくありません。

一方、外傷による場合を除いて2歳未満で椎間板ヘルニアを起こすことは非常に稀です。

活発に運動するラブラドール、ドーベルマン、ジャーマンシェパード、ロットワイラーなど大型犬種にもこのタイプの椎間板ヘルニアが認められることがあります。

ハンセン2型椎間板ヘルニア

椎間板が加齢に伴って変性し、徐々に分厚くなった線維輪が脊髄をじわじわと圧迫します。

このタイプの椎間板ヘルニアの多くは成犬から老犬に多く起こり、慢性的に悪化します。

人間の椎間板ヘルニアの殆どがこのタイプです。

動物の場合も一般的に慢性的に徐々に進行します。

臨床症状

急性あるいは慢性にヘルニアを起こした部位よりも後ろ側に症状が出ます。

胸腰部椎間板ヘルニアでは症状の重症度は以下の5段階に分類されており、特にグレード5の患者では早期の手術が推奨されています。

| グレード | 歩行 | 症状 |

|---|---|---|

| 1 | ○ | 背中の痛みのみで神経の機能は正常。階段を上りたがらない、背中がいつもよりアーチ状になっている、抱き上げた時にキャンという、跳んだり跳ねたりしない、などの症状が多い。 |

| 2 | ○ | 両後肢にふらつきがあるものの、身体を支えて四肢で歩くことができる。 |

| 3 | △ | 両後肢は多少動くものの身体を支えることができない。前肢だけで歩く。 |

| 4 | × | 下半身は全く動かず尻尾も振ることができないが、後肢の感覚は残っている。自力での排泄が不可能なことが多い。 |

| 5 | × | 下半身は完全に麻痺しており、動かすことも出来ず感覚も全く無い。自力での排泄は不可能。 |

治療法

1. 内科療法

症状が軽度な症例に対して選択する治療法です。通常、この治療には4-6週間の絶対安静が必要です。椎間板ヘルニア自体は元に戻らずに脊髄を圧迫し続けるため、脊髄機能の回復は手術に比べて時間がかかり不完全なものになることが少なくありません。

内科療法は症状が重い患者、症状が悪化してきている患者、生活環境や性格により十分な安静が困難な患者では不向きです。抗炎症量のステロイド療法は患者の疼痛を抑える程度の働きをもちますが、脊髄機能を回復させる直接の作用はありません。

適切な内科療法によって症状が一時的に改善しても、後に椎間板ヘルニアが再発し、脊髄障害は更に重症となる危険性があります。

2. 外科療法

全身麻酔をかけMRIやCT検査により椎間板ヘルニアの発生部位を確認し、脊椎の一部を削って脊髄を露出し、脊髄を圧迫している椎間板を取り除く方法です。

頸部椎間板ヘルニアの症状

頸部椎間板ヘルニアの多くは非常に強い痛みを引き起こし、犬が遭遇する様々な病気の中で最も痛い部類に入るといわれています。首に痛みのある動物は、首をすくめて震えていることが多く、床に置いた食器から食事をしたがらなくなることも多いです。また、抱っこされた時に鳴いたり、頭を触られることを嫌がって噛むことも珍しくありません。

脊髄の圧迫が重度になると首から下の四肢に麻痺やふらつきが認められるようになり、更に完全に麻痺すると呼吸をする横隔膜などの筋肉も麻痺を起こして生命に関わることがあります。また、椎間板ヘルニアが脊髄の横に逸れて出てしまった場合には、前肢を動かす神経を圧迫して強い痛みを起こすことがあります。このような場合には片側前肢のびっこ(跛行)が認められることがあり、整形外科疾患との区別が難しい場合があります。

内科療法

ふらつきなどの神経学的異常がなく、症状が痛みだけの場合には4-6週間の安静(ケージレスト)により症状が改善することがあります。しかし、激しい痛みが続く場合には手術が必要になることがよくあります。

一般的には1-2週間以内に痛みが改善しない場合には、痛みをとるために手術を検討する場合があります。

外科療法

脊髄を圧迫している椎間板を取り除く方法で、ベントラルスロットという手術方法を行うことが多いですが、場合によっては別の手術方法(片側あるいは背側椎弓切除術)を行うこともあります。

いずれの手術方法でも約90%の症例で痛みの改善や四肢の機能回復が期待できますが、四肢が完全に麻痺してしまった症例では、手術後も数日間は呼吸状態などに注意が必要だったり、麻痺も改善しないことがあります。

重い脊髄損傷のため下半身麻痺になった動物のケア

下半身が完全に麻痺して脊髄機能が回復しなかった患者は、生活の質を改善するために車椅子などをご提案させて頂くことが多いです。車椅子に慣れた動物は毎日の散歩などができるようになり生活の質が改善しますが、このような下半身麻痺の動物をケアする上で最も大切なことは適切な排尿の管理と尿路感染症の予防・治療です。

一般的に1日3回程度の圧迫排尿が必要となりますが、それでも繰り返し膀胱炎を起こして検査や治療が必要になることが多く、何年間にも渡るこのケアはご家族にとって大きな負担となります。人間でも重度な脊髄損傷患者の大きな死亡原因として腎盂腎炎が挙げられており、下半身が麻痺した動物においても同様に注意が必要です。

下半身が麻痺した動物は膀胱炎の徴候を示さないため膀胱炎の早期発見が難しく、結果として重度な膀胱炎が圧迫排尿の度に尿管を通じて腎臓へ逆流し、腎盂腎炎へと波及することがあります。一方、尿道カテーテルの留置は尿路感染症の発生率を大きく増加させるため推奨されません。車椅子が必要な動物に対しては数ヶ月毎の定期的な尿培養検査と必要に応じた治療が推奨されます。なお、予防的な抗生物質の投与は耐性菌による膀胱炎の発生率を飛躍的に上昇させるため禁忌とされています。