犬の肥満細胞腫

肥満細胞とは

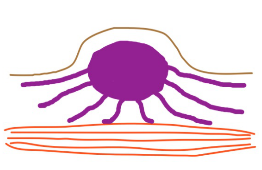

肥満細胞

肥満細胞はアレルギーや炎症などに関与している細胞で、体の中のいろいろなところにあります。

ヒスタミンやへパリンなど、様々な物質を含んでいます。体が太っている“肥満”とは全く関係ありません。

肥満細胞腫

体の中の肥満細胞が腫瘍(がん)になってしまったものが肥満細胞腫です。

皮膚にできることが多く、悪性の皮膚がんの中では最も多いものです。

その他、皮膚の下の方や粘膜、筋肉、内臓などにできることもあります。

特徴

皮膚にできる肥満細胞腫はいろいろな形をとります。

イボのようなものだったり、脂肪の塊のようだったり、皮膚炎のように赤くなったりすることもあります。

見た目から判断することはできません。また大きくなったり小さくなったりすることも多く、小さくなったからといって安心はできません。

肥満細胞腫は肥満細胞が本来持っているヒスタミンやへパリンなどの物質をたくさん放出してしまうことがあります。

そうなると皮膚が赤くなったり、胃腸に負担がかかって吐き気や下痢がでたり、血が止まりづらいといった症状を起こすことがあります。

悪性度が高いものは転移を起こすことがあります。

転移はリンパ節、肝臓、脾臓、骨髄などに起こりやすいです。

悪性度

犬の皮膚にできる肥満細胞腫は基本的にすべて悪性で、その悪性度が大きく3段階(グレード分類)に分けられます。

悪性度により必要な治療が変わってきますが、それ以外に転移を起こしていないかどうかなども重要です。

なお皮膚以外にできるものは悪性度の分類は行わず、通常は悪性度の高いものとして治療します。

悪性度は手術で摘出したものを検査に出すことで判明します。手術前には悪性度はわかりません。

| グレード1 | グレード2 | グレード3 | |

|---|---|---|---|

| 悪性度 | 低い | 高い | 非常に高い |

| 転移 | 起こしにくい | 起こすことあり | 起こしやすい |

| 治療 | 通常手術のみ | 手術 状況により抗がん治療や放射線治療も行う |

手術+抗がん治療 状況により放射線治療も行う |

| 再発 | 起こしにくい | 起こしやすい | 非常に起こしやすい |

| 特徴 | 適確な手術により完治が見込める | 適確な手術により完治が望める場合も多いが、一方で十分な治療を行っても再発や転移が進行してしまうことがある | 非常に悪性度が高く、十分な治療を行っても完治が難しい場合が多い |

検査・診断

肥満細胞腫の診断は細胞の検査(針吸引検査)でわかります。しかし悪性度まではわかりません。

また転移を起こしているかどうか調べるためにリンパ節、肝臓、脾臓の針吸引検査や骨髄検査を行います。

他にも麻酔や手術が可能か、他に病気がないかどうかを調べるために色々な検査を行います。

| 血液検査 | 貧血の有無や内臓の状態などを調べる |

|---|---|

| 血液凝固系検査 | きちんと血が止まるかなどを調べる |

| レントゲン検査(胸腹部) | 胸やお腹に転移や他の病気がないか調べる |

| 超音波検査(腹部) | |

| 尿検査 | 腎臓の状態などを調べる |

| ヒスタミン濃度検査 | ヒスタミンが増えていないかを調べる |

| CT検査 ※麻酔 | リンパ節を調べたり、手術計画をたてたりする |

| リンパ節針吸引検査 | リンパ節に転移が無いか調べる |

| 肝臓・脾臓針吸引検査 | 肝臓、脾臓に転移が無いか調べる |

| 骨髄検査 ※麻酔 | 骨髄に転移が無いか調べる |

| 遺伝子検査 | 肥満細胞腫のタイプを調べる |

- 骨髄検査は麻酔が必要なので、通常はCT検査の時や手術の時に同時に行います。

リンパ節や肝臓、脾臓の細胞の検査も状況によってCT検査や手術の時に行う場合があります。 - 遺伝子検査は手術で摘出したもので行います。

治療

治療で最も重要なものは手術です。

最初の手術でいかに肥満細胞腫をとりきるかが重要です。

すでに転移を起こしている場合や手術が難しい場合、悪性度が高い(グレード3)場合などには放射線治療や抗がん治療なども行います。

1.手術

目にみえている(触って分かる)肥満細胞腫が小さくても、実はそこから目に見えない腫瘍の根っこが伸びています。

この根っこまで手術で全部とらないと、再発を起こしてしまします。

そのため目にみえている腫瘍とそのまわりを含めて大きく手術で切除する必要があり、大きな傷となります。

2.放射線治療

腫瘍に放射線をあてて腫瘍細胞にダメージを与える方法です。

手術だけでは肥満細胞腫をとりきれない場合に手術と併用したり、手術ができない場合に補助的に行うことがあります。

実施する場合には専門施設をご紹介します。

3.抗がん治療

抗がん剤を使って腫瘍細胞にダメージを与える方法です。

手術で肥満細胞腫をとりきれなかった場合や悪性度が高い場合(グレード3)、再発の危険が高い場合などに手術と併用します。

また手術が適応とならないような場合にも補助的に行うことがあります。